Schmecken

Die Köstlichkeit der Pracht

Carmen Abad Zardoya • Pedro Flor • Daniel Ortiz Pradas

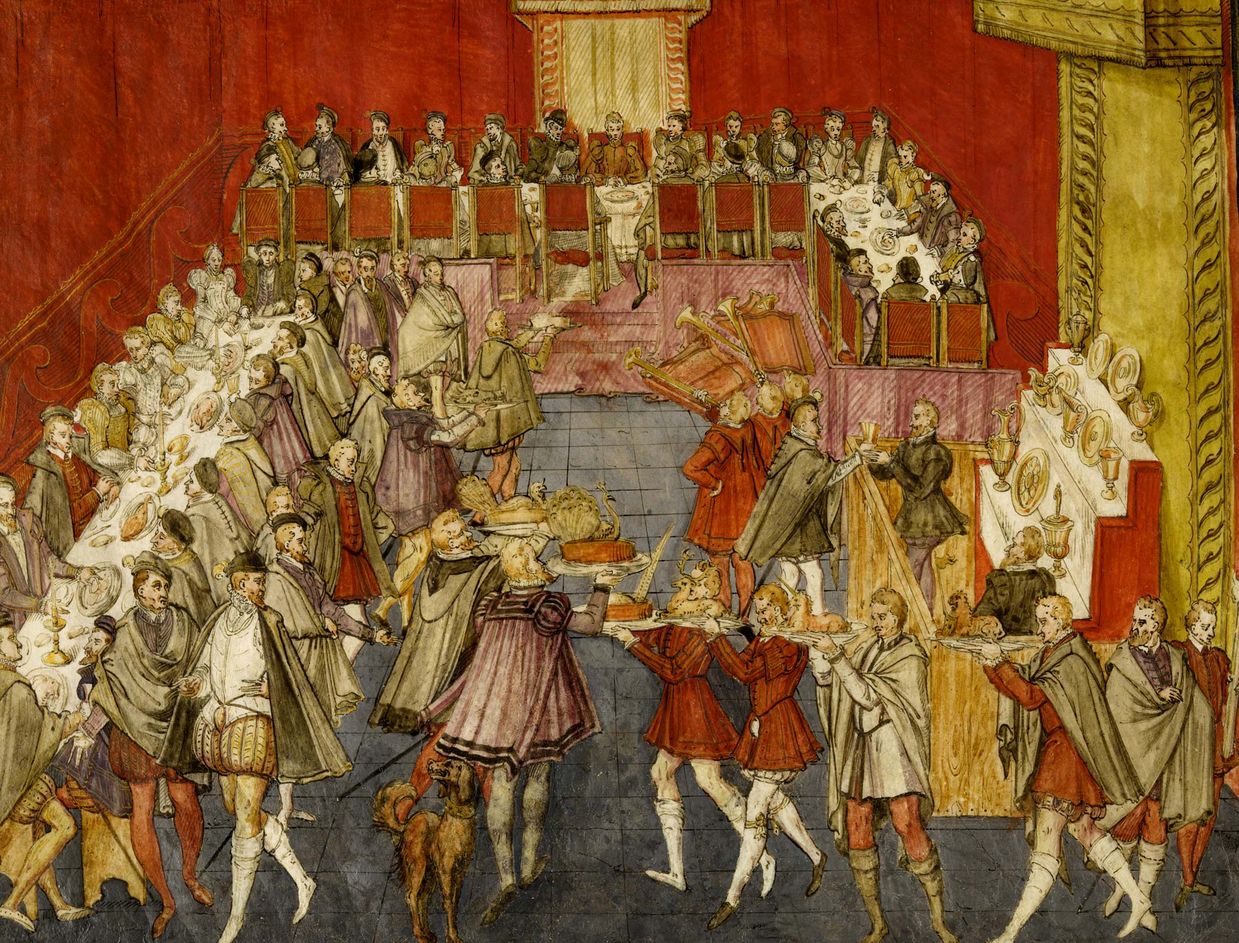

Unbekannter Künstler, Die „verzauberte Kammer“ des Schlosses von Binche, 1549. Brüssel, KBR, Inv.-Nr. F 12931.

In der Frühen Neuzeit gewann der Geschmackssinn, der untrennbar mit dem Geruchs- und Tastsinn verbunden ist, vor allem bei höfischen Festessen an Bedeutung.

Diese Feste wurden zu wahren gastronomischen Theaterdarbietungen, bei denen das Geschmackserlebnis durch eine immersive und multimediale Umgebung verstärkt wurde.

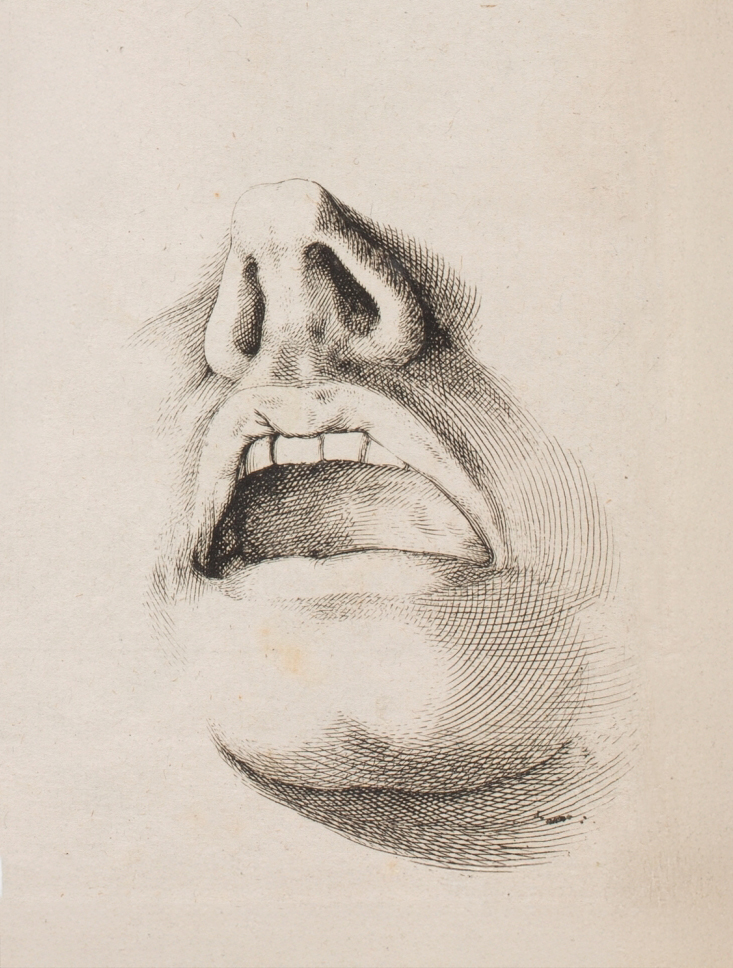

Unbekannter Künstler nach José de Ribera, Nase-Mund-Studie. Madrid, Prado-Museum, Inv.-Nr. G002545/004. © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado.

Weißt du, wie man bei höfischen Festen die Gaumenfreuden zu genießen wusste

?

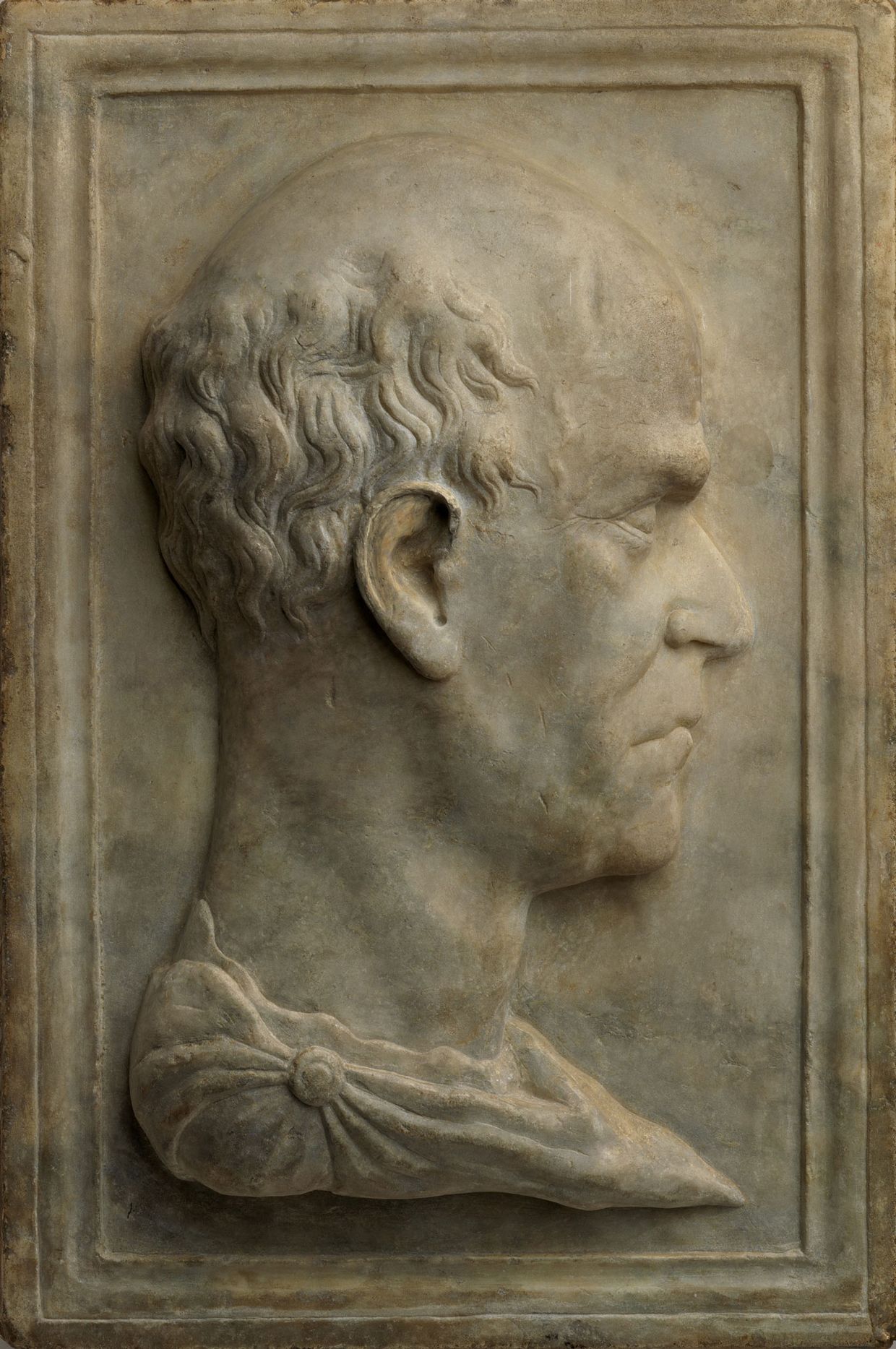

Adriano Fiorentino, Porträt von Giovanni Giovano Pontano, ca. 1490. New York, Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 1991.21.

In seinen Schriften über soziale Tugenden definierte der Humanist Giovanni Pontano vier verschiedene Arten von höfischen Festen. Bei diesen Anlässen sollten im Kreise von Gleichgestellten die Tugenden des Fürsten gefeiert werden.

Ein formelles Bankett zur Feier eines besonderen Anlasses war der geeignetste Weg, die Pracht eines höfischen Gastgebers erstrahlen zu lassen, während eine frühneuzeitliche „Collatione“ – stilistisch weit subtiler – den Sinn für raffinierte Pracht zeigte. Dabei wurden beispielsweise ganze Geschichten mithilfe von Ornamenten aus Zucker erzählt, die nicht nur für das Auge, sondern auch für den Gaumen attraktiv waren.

Wir laden dich zu einer Collatione aus dem 16. Jahrhundert ein…

oder möchtest du lieber an einem Bankett teilnehmen?

Egal wie du dich entscheidest – hier kannst du beide Formen von Festessen szenographisch erleben!

Die Collatione: Die Verfeinerung der Pracht

Du hast die Collatione von Binche gewählt, beschrieben im Felicissimoviaje del Príncipe Don Felipe (Die überglückliche Reise von Prinz Don Felipe), verfasst von Cristóbal Calvete de Estrella.

Im 16. Jahrhundert war eine Collatione eine Variante des Banketts, die fast ausschließlich aus Süßigkeiten aus raffiniertem Zucker bestand, die sich die Gäste nach Belieben direkt vom Tisch nahmen.

Wir befinden uns im Schloss Binche, der Residenz von Maria von Ungarn, der Schwester Kaiser Karls V.

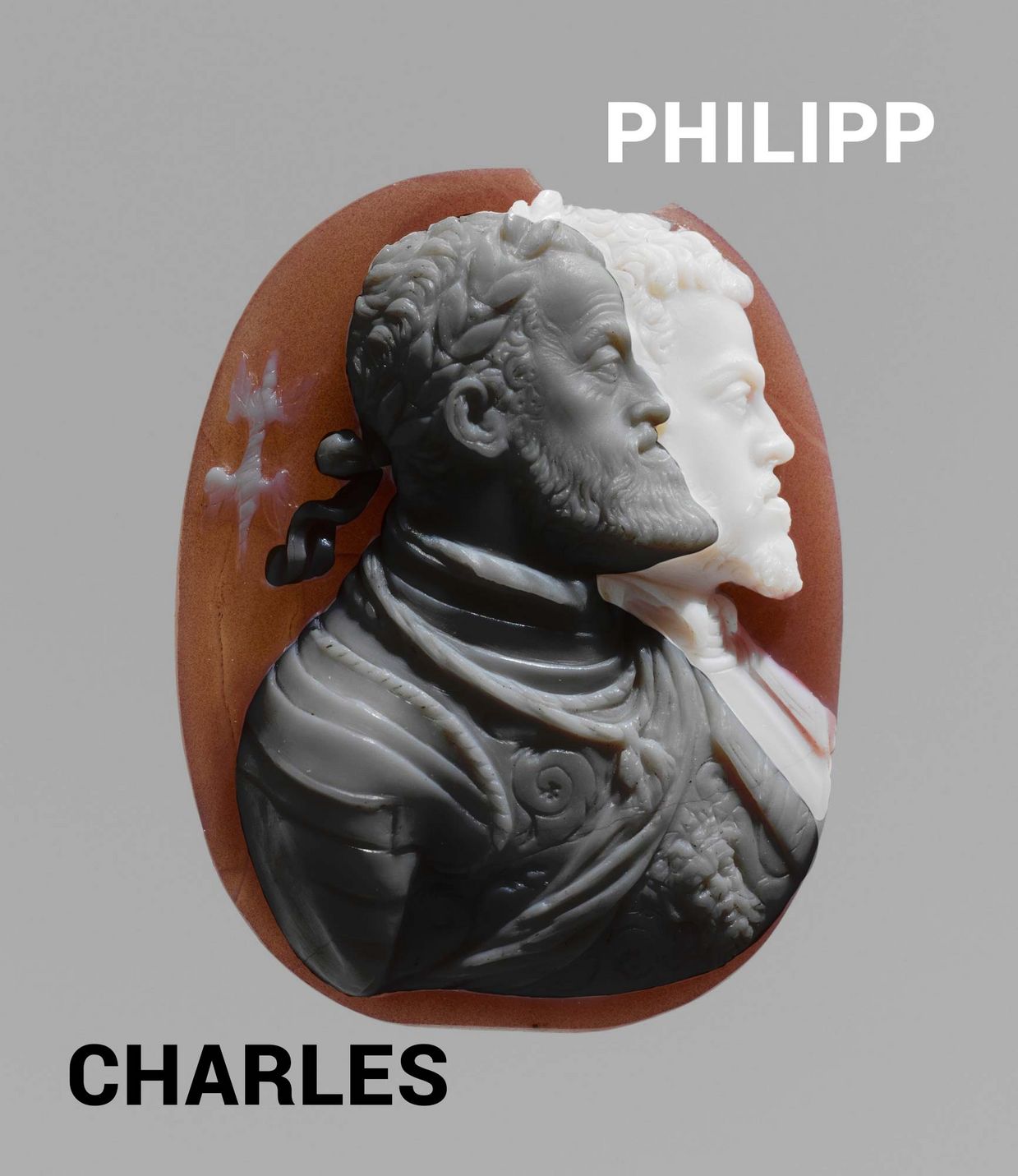

Leone Leoni, Kaiser Karl V. und sein Sohn Philipp II., 1550. New York, Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 38.150.9.

Im August 1549 veranstaltete die verwitwete Königin ein bis ins kleinste Detail geplantes Fest, um die Persönlichkeit des Kaisers sowie die seines Sohnes Philipp zu ehren. Philipp wurde als Nachfolger vorgestellt, der bereit war, die Herrschaft über das Reich zu übernehmen.

Die legendären Feste von Binche erreichten nach acht Tagen voller Turniere und anderer Vergnügungen mit einer großartigen nächtlichen Collatione ihren Höhepunkt. Nach dem Abendessen tanzten die Gäste in der Real sala de las medallas (Königliche Medaillenhalle), die sich in der Beletage des Schlosses befand.

Gegen Mitternacht führte die Gastgeberin ihren Neffen Philipp und seine Geschwister, den Kaiser und die Königin von Frankreich, in einen Raum im unteren Stockwerk, der den Namen Cámara Encantada (Verzauberte Kammer) erhielt.

Die Decke der verzauberten Kammer war in zwei Bereiche unterteilt, einer mit Wolken, der andere mit Sternen geschmückt. Unterhalb des mit Sternbildern versehenen Deckengemäldes hingen mit Duft- oder Kampferöl brennende Lampen. Dieser theatralische Effekt, der durch die Bewegung der Flammen das Funkeln der Sterne imitierte, wird auch in Serlios Il Secondo Libro di Prospettiva beschrieben.

Unter dem mit Wolken geschmückten Bereich wurde eine eindrucksvolle architektonische Struktur installiert, die auf vier großen Säulen toskanischer Ordnung ruhte. In der verzauberten Kammer war sonst nur das leise Rauschen des Brunnens zu hören, der an einer der Wände angebracht war.

Dieser bestand aus einem mit Korallen übersäten und von kleinen Tieren bevölkerten Felsen, aus dem vier goldene und grüne Düsen in Form von Schlangen mit roten Zungen ragten. Aus den geöffneten Mäulern der ersten beiden Schlangen flossen weißer und roter Hypocras, aus den beiden anderen Weißwein und „Claret“.

Plötzlich wurde das sanfte Murmeln des Brunnens durch das Tosen eines Sturms ersetzt. Der Himmel donnerte und ein nach Rosen, Orangenblüten, Moschus und Zibetöl duftender Regen ergoss sich über die Anwesenden. Direkt im Anschluss regnete ein Hagel aus kleinen, mit weißem Zucker umhüllten Anis-, Fenchel- oder Koriandersamen auf die Gäste herab.

Von der Spitze der riesigen Konstruktion gingen Blitze aus, vermutlich erzeugt von Theaterarbeitern, die im Fries versteckt waren.

Während die Gäste noch durch den fiktiven Sturm abgelenkt waren, schwebte ein Tisch voller Köstlichkeiten vom Himmel herab.

Der wundersame Abstieg wurde durch ein System aus Flaschenzügen und Seilen ermöglicht, die in den vier großen toskanischen Säulen verborgen waren.

Die Süßigkeiten auf diesem ersten Tisch bestanden aus allerlei Fruchtkonfekt: Früchte in Sirup und glasierte oder kandierte Früchte.

Images created with AI

Sie wurden alle auf Porzellantellern serviert, wie einige Stillleben aus dem 17. Jahrhundert, etwa dieses von Georg Flegel, deutlich zeigen.

Nachdem die Gäste die Früchte vom ersten Tisch genossen hatten, verschwand dieser durch eine Öffnung im Boden, ähnlich der Falltür in einem Theater. Mit den Geräuschen und Lichtern eines neuen Sturms schwebte der zweite Tisch in Reichweite der Gäste.

Juan Van der Hamen y León, Stillleben mit Süßigkeiten und Glaswaren, 1622. Madrid. Museo del Prado, Inv.-Nr. P 001164 (Detail). © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado.

Diesmal war er mit getrocknetem Zuckerwerk gedeckt, ähnlich den heutigen Waffeln, deren Weiß einen Kontrast zu den kräftigen Tönen der gefärbten Backwaren bildete.

Die Gefäße für das Fruchtkonfekt waren nicht mehr aus Porzellan wie beim ersten Tisch, sondern aus venezianischem Glas und die Schalen für die getrockneten Süßigkeiten waren aus Messing.

Porzellanteller, Medici Porzellanmanufaktur, ca. 1575–87. New York, Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 46.114.

Teller nachvenezianischer Art, Innsbruck, Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts. New York, Metropolitan Museum of Art, Inv.-Nr. 1975.1.1180.

Als die Gäste die Köstlichkeiten auf dem zweiten Tisch aufgegessen hatten, verschwand dieser wie der vorherige unter dem Boden. Als sie das Brüllen des Sturms noch einmal hörten, warteten die Gäste gespannt auf den nächsten Tisch, der nun vom Himmel herabschwebte. Die anfängliche Überraschung war der Erwartung gewichen, da sie den Donner und den Blitz nun als Ankündigung neuer Köstlichkeiten interpretierten.

Der dritte und letzte Tisch übertraf die vorherigen an Schönheit, da er voll und ganz als Träger für eine raffinierte essbare Dekoration diente.

Die am Rand dieser dritten Tafel angeordneten Zuckerskulpturen ahmten einen für ein Bankett feierlich gedeckten Tisch mit Salzstreuern, Gläsern und Tellern nach. Dieses falsche Geschirr wiederum umgab einen Miniaturgarten, der in seiner Mitte von einem großen Felsen aus Kandiszucker dominiert wurde. In diesem Zuckergarten standen auch drei Lorbeerbäume, von denen der größte den Gipfel des zentralen Felsen krönte.

Bild erstellt mit KI

Alles auf der Damastleinentischdecke wurde gegossen oder von Hand aus einer Paste aus weißem Zucker und Tragantgummi geformt. Diese Paste war verdünnt mit Rosen- oder Orangenblütenwasser - also mit den gleichen blumigen Düften des parfümierten Regens, der zuvor auf die Gäste gefallen war. Auf diese Weise trugen die Empfindungen beim Verkosten der Köstlichkeiten dazu bei, die Atmosphäre eines Zaubergartens zu verstärken, wie er in Rittergeschichten beschrieben wird, wo Donner und Blitz alle möglichen Wunder entfesseln.

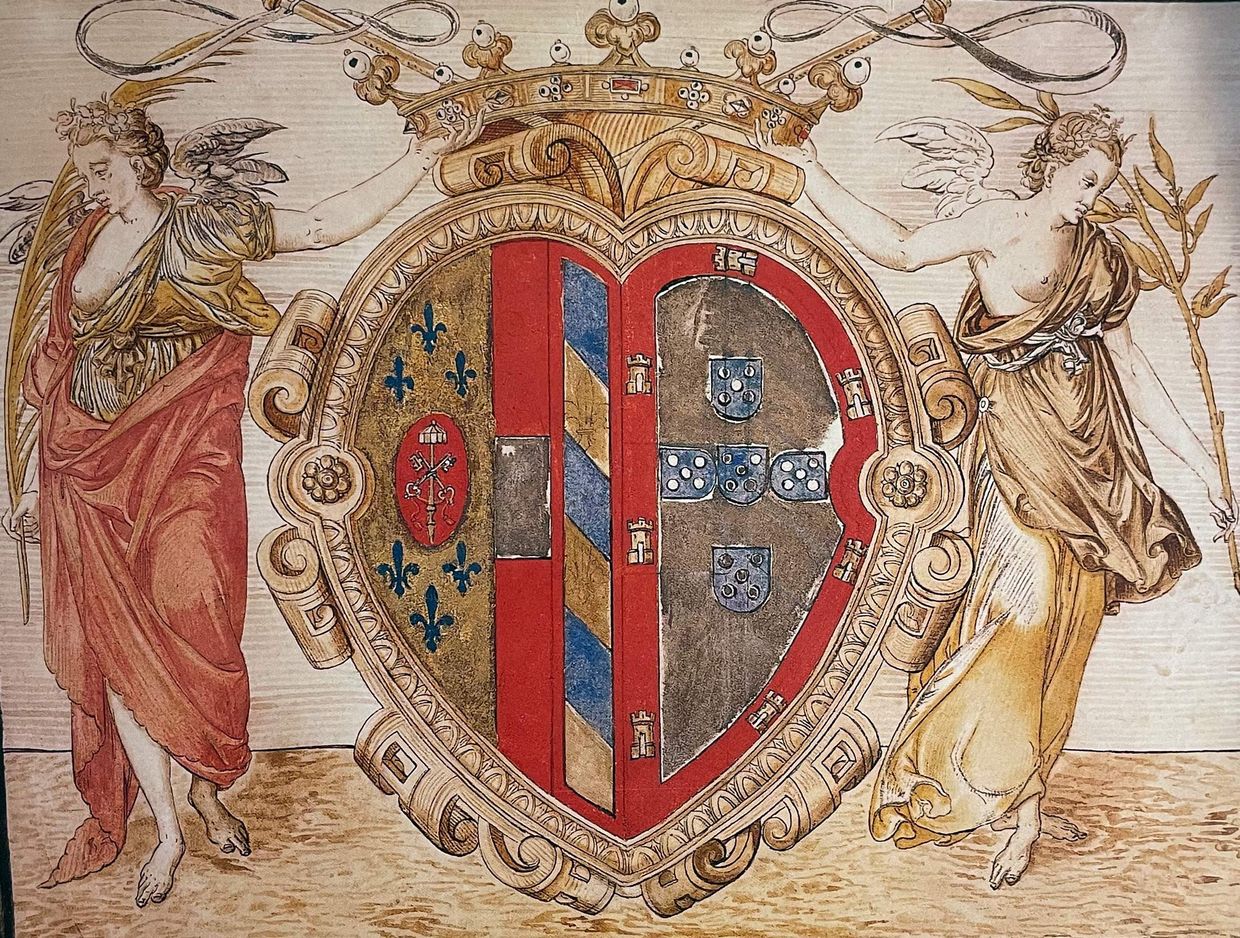

Lorbeerbäume mit silbernen und goldenen Blättern waren Symbole des Ruhms und des Sieges. An ihren Zweigen trugen sie bunte Seidenbanner mit den Wappen aller Staaten, die der Macht des Kaisers unterworfen waren.

Solche Bäume waren ein wiederkehrender Schmuck bei Hofbanketten, wie man bei den Festtafeln der Monarchen oder in Rubens und Bruegels Allegorien auf den Geschmacksinn sehen kann.

Doch noch eine letzte Überraschung erwartete die Gäste!

!

An den Stamm des großen Lorbeerbaums in der Mitte war ein lebendes Eichhörnchen gekettet!

Dieser dramatische Knalleffekt gab der Collatione in der verzauberten Kammer den letzten Schliff. Eines steht aber fest …

Was den Gästen von den atemberaubenden Feierlichkeiten in Binche am meisten in Erinnerung blieb, waren gewiss die süßen, blumigen und würzigen Aromen der köstlichen Speisen.

Clara Peeters, Stillleben mit Blumen, einem vergoldeten Silberpokal, Trockenfrüchten, Süßigkeiten, Brotstangen, Wein und einem Zinnkrug, 1611. Madrid, Museo del Prado, Inv.-Nr. P1620. © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado.

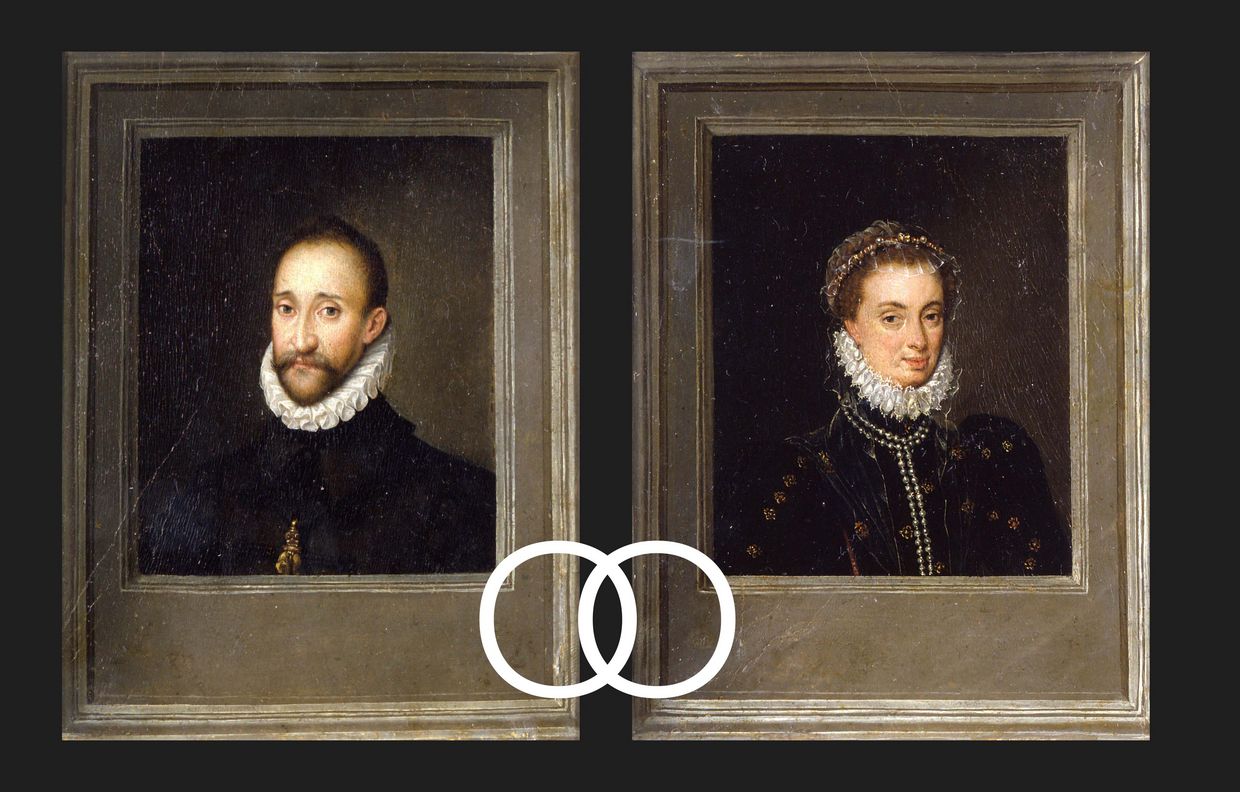

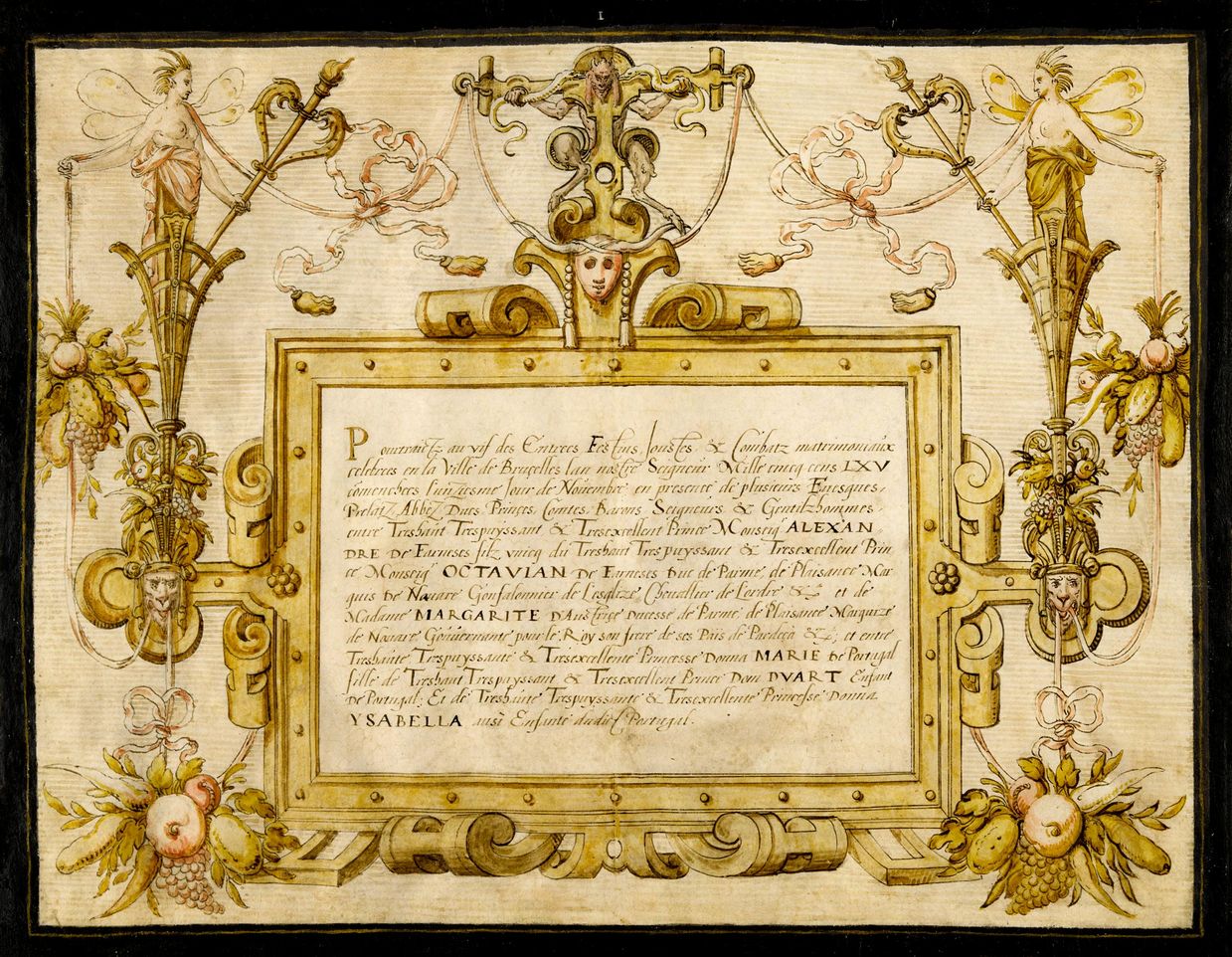

Im Jahr 1565 fand die Hochzeit zwischen dem Prinzen von Parma, Alessandro Farnese, und der Infantin Maria von Portugal statt.

Alessandro war der Sohn von Ottavio Farnese, Herzog von Parma, und Margarete von Österreich, während die Infantin die Tochter von Duarte von Portugal – dem Großonkel des Königs von Portugal, Sebastião – und Isabella von Braganza war, Tochter der verstorbenen Herzöge von Braganza – Jaime und Leonor de Guzmán.

Ottavio Farnese,

zweiter Herzog von Parma

Margarethe von Parma, Tochter Kaiser Karls V.

Unbekannter Künstler, Porträt von Ottavio Farnese, zweiter Herzog von Parma, 1585-91?. Parma, Galleria Nazionale, Inv.-Nr. 1177/04.

Unbekannter Künstler, Porträt von Margarethe von Parma, Tochter Kaiser Karls V., 1585-91?. Parma, Galleria Nazionale, Inv.-Nr. 1177/03.

Alessandro Farnese,

Prinz von Parma

Infantin Maria von Portugal,

Prinzessin von Parma

Unbekannter Künstler, Porträt von Alessandro Farnese, Prinz von Parma, 1585-91? Parma, Galleria Nazionale, Inv.-Nr. 1177/06.

Unbekannter Künstler, Porträt der Infantin Maria von Portugal, Prinzessin von Parma, 1585-91?. Parma, Galleria Nazionale Inv.-Nr. 1177/05.

Nach der Ankunft in Midelburg und im Hafen von Arnemuiden begab sich das Gefolge der portugiesischen Infantin nach Sas Van Gent, bevor es seine Reise nach Brüssel fortsetzte und an bedeutenden Orten wie der Stadt Gent und der Stadt Dendermonde Halt machte.

Die Bankette zur Feier der Hochzeit fanden an drei verschiedenen Orten statt: die ersten beiden im Königspalast von Coudenberg in Brüssel, am 11. November und am 18. November jeweils im Großen Saal und in der Großen Galerie.

Pieter Brueghel der Jüngere und Sebastian Vrancx, Der königliche Palast in Brüssel, ca. 1627. Madrid, Museo del Prado, Inv.-Nr. P001857. © Archivo Fotográfico del Museo Nacional del Prado.

Das letzte Bankett fand am 4. Dezember im Brüsseler Stadtratssaal statt.

Umkreis von Frans Floris, Hochzeitsbankett von Maria von Portugal und Alessandro Farnese im Jahr 1565- Das Turnier auf dem Großen Markt von Brüssel, 1565. Warsaw, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwesyteckiejm Uniwersytet Warszawaskim, Inv.-Nr. 10257 (Detail).

Das erste Bankett

11. November 1565

Brüssel, Große Galerie des Königspalastes von Coudenberg

Umkreis von Frans Floris, Erstes Hochzeitsbankett von Maria von Portugal und Alessandro Farnese im Jahr 1565, 1565. Warschau, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwesyteckiejm Uniwersytet Warszawaskim, Inv.-Nr. 10252.

Das zweite Bankett

18. November 1565

Brüssel, Großer Saal des königlichen Palastes von Coudenberg

Umkreis von Frans Floris, Das Hochzeitsbankett und das Hauptfest im großen Saal, 1565. Warschau, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwesyteckiejm Uniwersytet Warszawaskim, Inv.-Nr. 10253.

Das dritte Bankett

4. Dezember 1565

Brüsseler Rathaus

Umkreis von Frans Floris, Bankett, das die Herren der Stadt Brüssel im Rathaus abhielten, 1565. Warschau, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwesyteckiejm Uniwersytet Warszawaskim, Inv.-Nr. 10253.

Mateo Flecha "Todos los Buenos Soldados" - Jordi Savall

Neben diesen prächtigen Banketten wissen wir mehr über die Hochzeit zwischen Maria von Portugal und Alessandro Farnese.

Alle Ereignisse, die während der Hochzeitsfeierlichkeiten stattfanden, wurden in einem Album mit detailreichen und wertvollen Zeichnungen nachgebildet.

Umkreis von Frans Floris, Das Wappen der Infantin Maria (Farnese links und Portugal rechts), 1565. Warsaw, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwesyteckiejm Uniwersytet Warszawaskim, Inv.-Nr. 10247.

Immersives Geschmackserlebnis. Mit freundlicher Genehmigung des Restaurants Sublimotion.

Das Verkosten der Speisen wurde so zu einem immersiven Erlebnis, ähnlich dem, was die exklusivsten Restaurants heute anbieten. Visuelle und akustische Reize kündigten die Veränderungen in Geschmack und Textur an. Raumdüfte vermischten sich mit dem Duft von Gewürzen und gewürzten Weinen…

…und kulinarische Tricks offenbarten ihre wahre Natur, sobald sie den Mund erreichten.

Das bedeutet, dass man schon im 16. Jahrhundert ‚immersive Erfahrungen‘ erleben konnte

!

Unbekannter Künstler, Die „verzauberte Kammer“ des Schlosses von Binche, 1549. Brüssel, KBR, Inv.-Nr. F 12931.

Franz Cleyn, Gustus, from “Quinque Sensuum”, 1655. New York, Metropolitan Museum of Art, inv. 45.101.3.

Bibliographie

Primärquellen

Vicente Álvarez, Relacion del camino y buen viaje que hizo el principe de España don Phelipe nuestro señor, que passa de España en Italia, y fue por Alemania hasta Flandres donde su padre el emperador y rey don Carlos nuestro señor estava en la villa de Bruselas, [Medina del Campo, Guillermo de Millis, 1551] ed. by Paloma Cuenca, Turner, Madrid 2001.

Miguel de Baeza, Los quatro libros del arte de la confitería, ed. by Antonio Pareja, Antonio Pareja Editor, Toledo 2014.

Jerónimo Cabanillas, Relación muy verdadera de las frandes fiestas que la Serenissima Reyna doña Maria ha hecho al Principe nuestro señor en Flandes en un lugar que se dice Binche, Medina del Campo 1549.

Juan Calvete de Estrella, El felicíssimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Phelippe, ed. by Paloma Cuenca, Turner, Madrid 2001.

Livro de Cozinha da Infanta D. Maria (introduction and notes by Giacinto Manuppella), Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa 1987.

Anonymous, Manual de mugeres en el qual se contienen muchas y diversas reçeutas muy buenas, ed. by Alicia Martínez Crespo, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 1995.

Giovanni Pontano, I libri dell virtù sociali, bilingual edition by Francesco Tateo, Bulzoni Editore, Roma 1999.

Sebastiano Serlio, Tutte l'opere d'architettura et prrospetiva [i.e. prospettiva] di Sebastiano Serlio Bolognese: dove si mettono in disegno tutte le maniere di edificij, e di trattano di quelle cose, che sono più necessarie a sapere gli architetti, presso gli heredi di Francesco de' Franceschi, Venice 1600.

University Library of Warsaw – Drawings Zb. Król. Wol 755.

Literatur

Carmen Abad Zardoya, “Escenografía, sinestesia y cultura caballeresca en la colación de la Cámara Encantada (Binche, 1549)”, in: Carmen Gómez Urdáñez (ed.), Exhibir el lujo: de la intimidad al espectáculo. Editorial de la Universidad de Cantabria, Santander 2023.

Giuseppe Bertini, Le Nozze di Alessandro Farnese – Feste alle corti di Lisbona e Bruxelles, Skira, Milan 1997.

Giuseppe Bertini, “The Marriage of Alessandro Farnese and D. Maria of Portugal in 1565: Court life in Lisbon and Parma”, in: Cultural links between Portugal and Italy in the Renaissance, K. J. P. Lowe (ed.), Oxford University Press, 2000, 45-59.

Ana Isabel Buescu and David Felismino (ed.), A Mesa dos Reis de Portugal, Temas & Debates, Lisbon 2011.

June di Schino, “Torri, castelli, giardini, pesci e ‘animaletti scherzanti’ per la tavola del principe”, in: Vincenzo Cazzato, Sebastiano Roberto, Mario Bevilacqua (coord.), La Festa delle arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di studi. Gangemi Editore, Rome 2014.

Hugo Miguel Crespo (ed.), À Mesa do Príncipe – Jantar e Cear na Corte de Lisboa (1500-1700): prata, madrepérola, cristal de rocha e porcelana, AR|PAB, Lisboa 2018.

Daniel Heartz, “Un divertissement du palais pour Carles Quint à Binche”, in: Jean Jacquot (ed.), Fêtes de la Renaissance (t.II), 2º Congreso de la Association des historiens de la Renaissance. Ed. CNRS, Paris 1960, 329–348.

Annemarie Jordan Gschwend, “Rainha d’Aquém e d’Além-Mar. Jantar e Cear à Mesa de D. Catarina de Áustria na Corte de Lisboa”, in: À Mesa do Príncipe – Jantar e Cear na Corte de Lisboa (1500-1700): prata, madrepérola, cristal de rocha e porcelana, Hugo Miguel Crespo (ed.), AR|PAB, Lisbon 2018, 11-48.

Samuel Glotz, De Marie de Hongrieaux Gilles de Binche. Une doubleréalité, historique et mythique. Introduction critique auxTriomphes de Binchecélébrés du 22 au 31 août 1549. Ed. Tradition Wallone, Brusells 1995.

Maria de Portugal – Princesa de Parma (1565-1577) e o seu tempo – as relações entre Portugal e Itália na segunda Metropolitan Museum of Artade de Quinhentos, Porto 1999.

Víctor Mínguez, Juan Chiva, Pablo González Tornel, Inmaculada Rodríguez Moya y Oskar J. Rojewsky, La fiesta renacentista. El imperio de Carlos V (1500-1558), vol. VI. Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions, Castellón de la Plaza 2020.

Digitale Ressourcen

Anonymous, Vergel de señores, en el cual se muestran a hacer con mucha excelencia todas las conservas, electuarios, confituras, turrones y otras cosas de azúcar y miel, s. XV, Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/8565.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000060527&page=1

Anonymous, Livro de receptas de pivetes, pastilhas elvvas perfumadas y conservas, s. XVI, Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/146.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000039040&page=1

Anonymous, Recetas y memorias para guisados, confituras, olores, aguas, afeites, adobos de guantes,ungüentos y medicinas para muchas enfermedades, s. XVI. Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/6058.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145867&page=1

Bartolomeo Scappi, Opera di Bartolomeo Scappi M. dell'arte del cucinare, con laquale si può ammaestrare qual si voglia cuoco, scalco, trinciante, o maestro di casa, Venice 1610 [1570].

https://books.google.pt/books?id=aCxAAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Juan Cristóbal Calvete de Estrella, Fiestas de Bins hechas por la Serenissima Reyna María de Vngría, [1550–1552]. Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/18366.

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000135674&page=1

Mattia Giegher, Li Tre trattati di Messer Mattia Giegher, bavaro di Mosburg, Padua, Paolo Frambotto, 1639. Paris, Bibliothèque nationale de France.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3101729/f5.item

Carmen Abad Zardoya, "De admirable hechura”. Esculturas de azúcar y lino en los banquetes reales, Conferencia impartida en el Museo del Prado (24-4-2021).

https://www.youtube.com/watch?v=WY3eq7WGYi4

Originalrezepte einiger historischer Gerichte, die in dieser Ausstellung erwähnt werden

Für falschen Hagel. Rezept der “Grágea de anís labrada fina” von Miguel de Baeza (1592): “Para esta confitura tomarás tres libras de anís en grano. Y tostallo muy bien y estregallo con las dos manos, y aventar los palillos y polvo con un zedazo, y repartillo en tres veces. Y para cada vez tomarás, para comenzallo, ocho libras de azúcar blanco. Y cozello con cantidad de medio azumbre de agua y dalle su punto. Y lo yrás gastando poco a poco, y enjugando muy bien a cada caço. Y a de estar el confite bien cálido, y el açúcar también para hacer buena obra. Yen acabando la primera pressa, sacalla a enfriar y echar la segunda con otro tanto de açúcar blanco, y con cantidad de medio açumbre de agua. Y lo darás su punto y la gastaras por la misma orden, y ni más, ni menos. Y en acabando la segunda echarás la tercera, por la misma orden y manera la començaras, y en acabando de comenzar todas tres las juntaras. Y para blanqueallas tomarás veinte libras de azúcar blanco, y clarificallo as con agua de guebo…” La confitura de hinojo labrado y el culantro preparado fino se hacen del mismo modo que la grágea de anís.

From: Miguel de Baez, Los quatro libros del arte de la confitería, ed. by Antonio Pareja, Ed. Antonio Pareja Editor, Toledo 2014, pp. 37-39.

Zum Herstellen von Zuckerfiguren aus weißer Paste. Rezept “De la pasta blanca y su orden” von Miguel de Baeza (1592): “La horden que se tiene para hacer esta pasta blanca, su fundamento, es tomar azúcar muy blanco y muy seco, y molerse en un mortero de piedra o en un almirez, y pasallo por un tamiz de seda que sea espeso, y no muy demasiado de espeso. Y ansí, tiniendo hecho este polvo, se ha de buscar goma de almendros, la más blanca o la más clara que se hallare, y ansí mesmo molerla y pasarla por un cedaço de seda, auqne no sea tan espeso como el tamiz con que se pasa el azúcar. Y tomar cantidad de quatro onzas de la misma goma, y envolver hasta una onza de azúcar molido con esto, y echarle el agua que fuere menester. Y yrle echando poquita agua, y yrlo meneando hasta que aquel agua se empape en ello. Y si esto fuere agua rosada, o de azahar, serán mejor. Y si se uviere de hacer desta pasta alcorças conviene desleír la dicha goma con agua rosada o con agua de azahar, como tengo dicho, y ansí como fueren meneándolo, que haga una correa, le echarán una clara de guebo para cada onça de goma. Y ansí como lo fueren batiendo lo yrán añadiendo del azúcar molido. Y tenga cuenta el que lo hiziere que lo vaya meneando de contino a una mano, porque no se corte y tenga mejor correa, de manera que lo vayan espesando hasta que se haga una pasta que se pueda sobar entre las manos. Y digo que para que blanquee más se ha de echar zumo de limón, o lima, y si esto no uviese vastaría echarle zumo de agraz que estuviesse claro. Y echa esta pasta desta manera la pueden sacar en un plato para yrla gastando de allí”. Las figuras se podían hacer con moldes o bien “de manos”, es decir, modelando la pasta con los dedos.

From: Miguel de Baez, Los quatro libros del arte de la confitería, ed. by Antonio Pareja, Ed. Antonio Pareja Editor, Toledo 2014, pp. 130-133.

Allgemeines Rezept für Hypocras aus dem Manual de mujeres. “Para una arroba de vino quatro onças de canela y diez libras de açúcar; rebuelto todo en un lebrillo muy bien. Y ponerlo en una manga para que se cuele, y poner en la manga un poco de almizque”.

Anonymous, Manual de mugeres en el qual se contienen muchas y diversas reçeutas muy buenas, ed. by Alicia Martínez Crespo, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca 1995, p. 85.

Gebratenes Kaninchen

“O coelho assado. Tomarão a cebola pisada muito miúda e afogá-la-ão na manteiga, e depois de afogada temperada de vinagre, e deitar-lhe-ão cravo e açafrão e pimenta e gengibre; e então tomarão o coelho espedaçado e deitá-lo-ão dentro e dar-lhe-ão uma fervura, e porão unas fatias num prato, e então deitarão o coelho em cima das fatias.”

From: Livro de Cozinha da Infanta D. Maria, Códice portugués I. E. 33. from the National Library of Naples (ed. by Giacino Manuppella), n.º XXIV.

Credits

| Titel | Schmecken. Die Köstlichkeit der Pracht |

| Koordination | Carmen Abad Zardoya |

| Autoren | Carmen Abad Zardoya, Pedro Flor, Daniel Ortiz Pradas, Wolfgang Laun |

| Besondere Bildgenehmigungen | Sublimotion |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel |

| Stimme | Rudi Risatti |