Das Sehen enthüllt.

Bild und Erinnerung in der Festkultur der Frühen Neuzeit

Félix Díaz Moreno • Miguel Hermoso Cuesta • Sara Mamone • Ramón Pérez de Castro • Anna Maria Testaverde

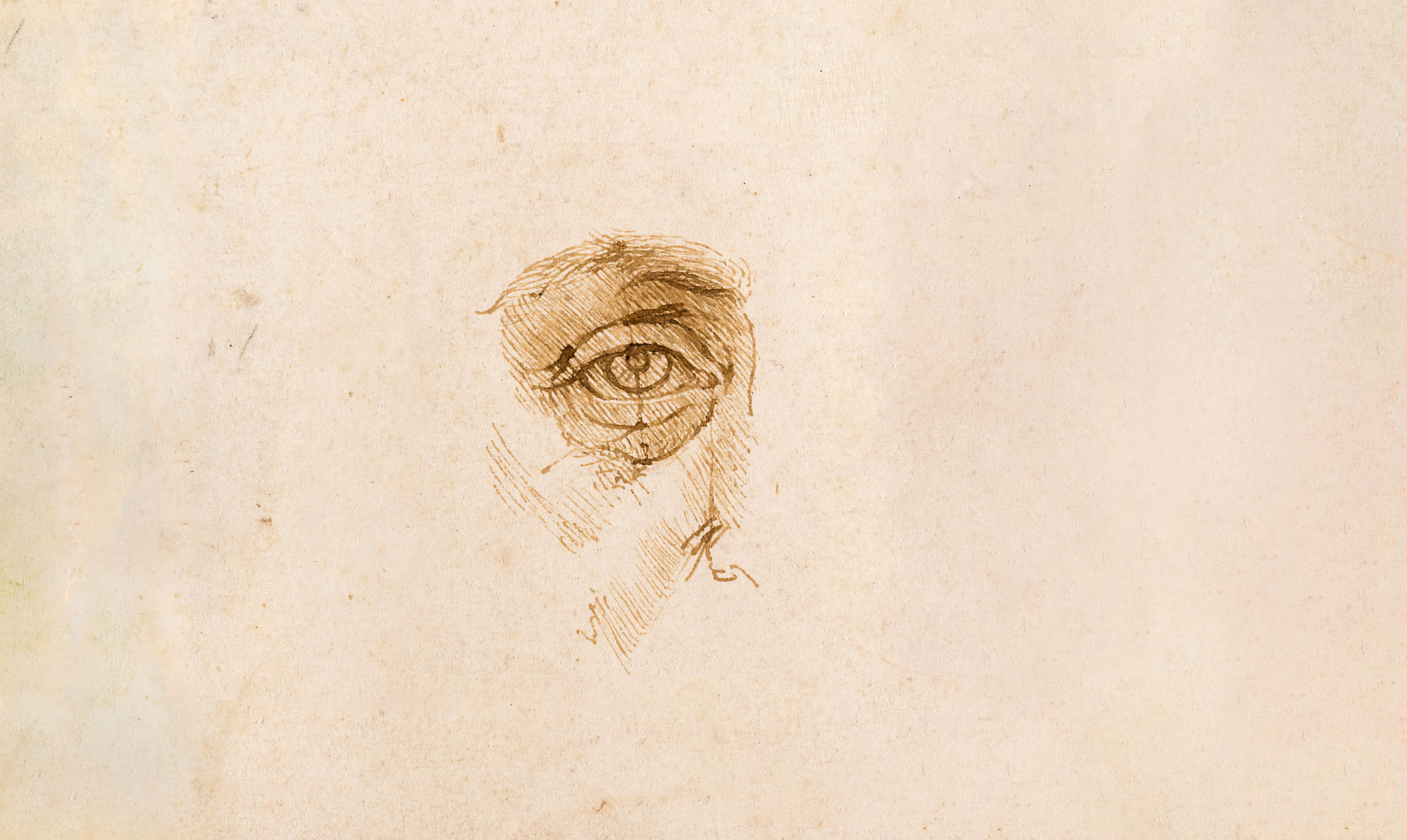

Leonardo da Vinci, Studien über die Proportionen von Gesicht und Auge, mit Anmerkungen, ca. 1489-1490. Braune Federtinte auf Papier. Turin, Musei Reali-Biblioteca Reale, Inv.-Nr. D.C. 15574 e D.C. 15576, coll. Dis.It.Scat.1.21r e Dis.It.Scat.1.20r. Mit freundlicher Genehmigung vom MiC-Musei Reali, Biblioteca Reale von Turin, Foto: Ernani Orcorte.

Die Bedeutung des Sehens, die Erfahrung des Schauens

Das Auge nimmt Lichtveränderungen wahr. Die dadurch erhaltenen visuellen Reize verarbeitet unser Gehirn zu Bildern. Das Auge ist somit das Hauptorgan des Sehens und für den Menschen vielleicht der wichtigste aller Sinne. Denn das, was wir in der physischen Welt durch das Sehen wahrnehmen, wird auf der Ebene der Imagination erinnert, abstrahiert, neu erschaffen, verändert und bewertet. Es prägt sich zusammen mit anderen synästhetischen Reizen in unser Gedächtnis ein, wird von unserem Geist in einer Art multisensorischer Bibliothek gespeichert. Nicht umsonst geht das Wort Imagination auf imago (Bild) zurück – es geht tatsächlich um ‚Einbildungskraft‘.

Begib dich auf eine visuelle Tour, die Feste und Artefakte der Frühen Neuzeit präsentiert und sich zugleich mit dem Sehen selbst und mit seinen Vorgängen beschäftigt. Hier vermischt sich das Heilige mit dem Profanen und das Religiöse mit dem Politischen und Didaktischen.

Nimm Teil an einer Auswahl historischer Feste! Du wirst drei Kirchen und ein berühmtes Gemälde mit neuen Augen sehen sowie deren historische und mythologische Hintergründe entdecken und verstehen.

Vier Ansichten zum Blick

Das Sehen ist nicht nur ein Instrument zur Aufnahme von Bildern, sondern ein Vehikel für eine tiefere Übermittlung von Botschaften. Es ist der Spiegel der Seele, eine Quelle ästhetischen Vergnügens, ein intellektuelles Instrument, ein Erkenntnismechanismus und ein Mittel zur ideologischen Orientierung. Es reicht nicht aus zu sehen, man muss wissen, wie man schaut.

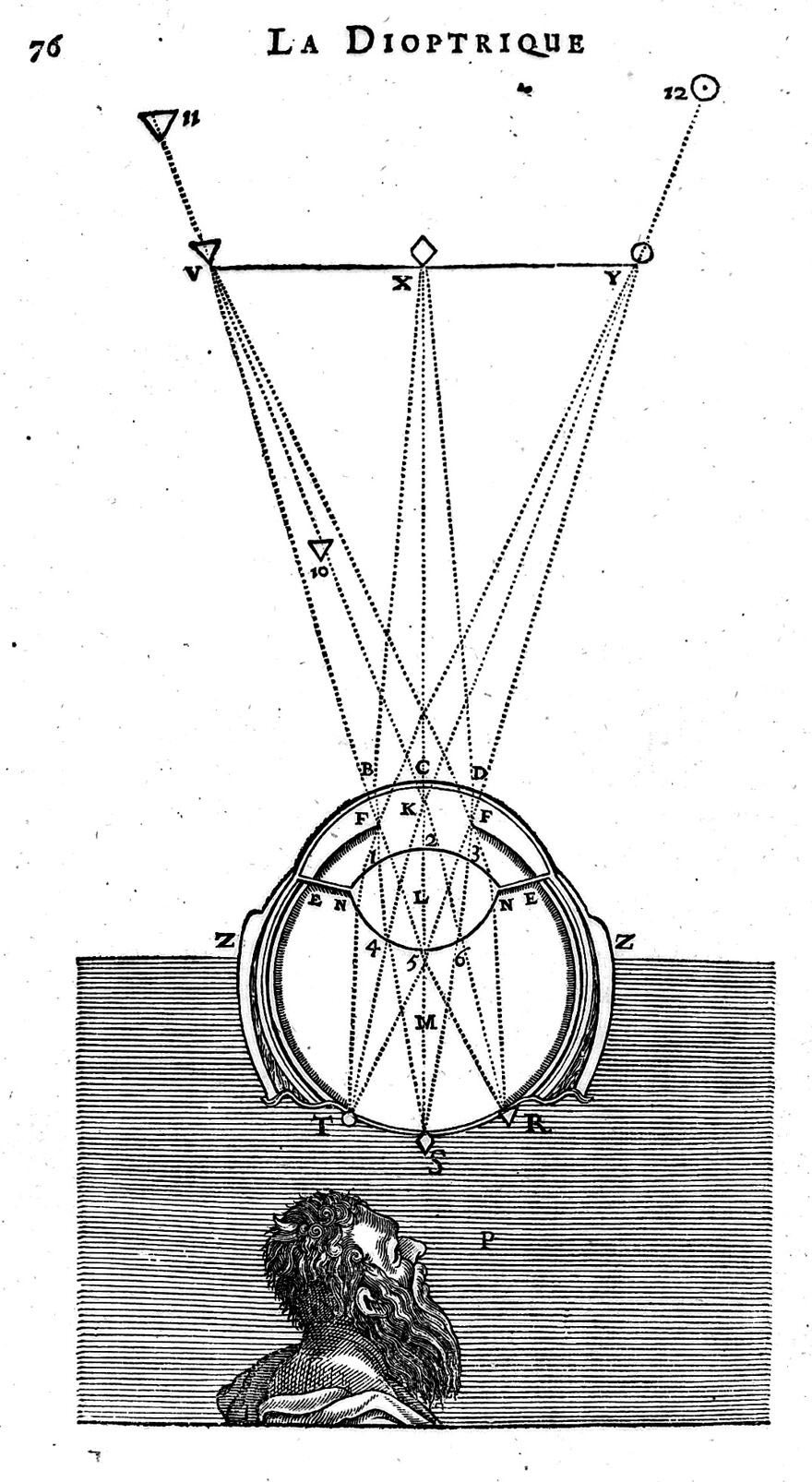

Discours de la methode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. Plus, la dioptriqve. Les meteores. Et la geometrie. Qui sont des essais de cete [sic] methode / [René Descartes]. 1637

Credits

| Titel | Das Sehen enthüllt. Bild und Erinnerung in der Festkultur der Frühen Neuzeit |

| Koordination | Félix Díaz Moreno |

| Autoren | Félix Díaz Moreno, Miguel Hermoso Cuesta, Sara Mamone, Ramón Pérez de Castro, Anna Maria Testaverde |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel |

| Stimmen | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel, Concepcíón Lopezosa Aparicio |

Erinnerung und Tradition

Trauerfeierlichkeiten in Florenz für Philipp II. (1598) und Margarete von Österreich (1612)

Das Sehen spielt in der menschlichen Wahrnehmung eine zentrale Rolle und dies gilt umso mehr bei feierlichen Anlässen und Festen der Frühen Neuzeit, bei denen man das Auge programmatisch zu lenken versuchte.

Hier geht es weniger um das Sehen als physischer Vorgang, sondern um die Herausforderung für die beauftragten Künstlerm, Absichten und Ziele eines Festes über den Sehsinn zu erfüllen. Im Fokus steht der Diskurs, der sich durch die Funktion des Sehens zwischen dem Auftraggeber und den ‚Empfängern‘, also dem Publikum, entwickelt.

Mit den Trauerfeierlichkeiten von Philipp II. und Margarete von Österreich in Florenz haben wir zwei ähnliche zeremonielle Ereignisse ausgewählt, deren Bildprogramme exemplarisch den Sehvorgang thematisieren – von der Bildaufnahme und Bildbetrachtung bis hin zur Bildrezeption.

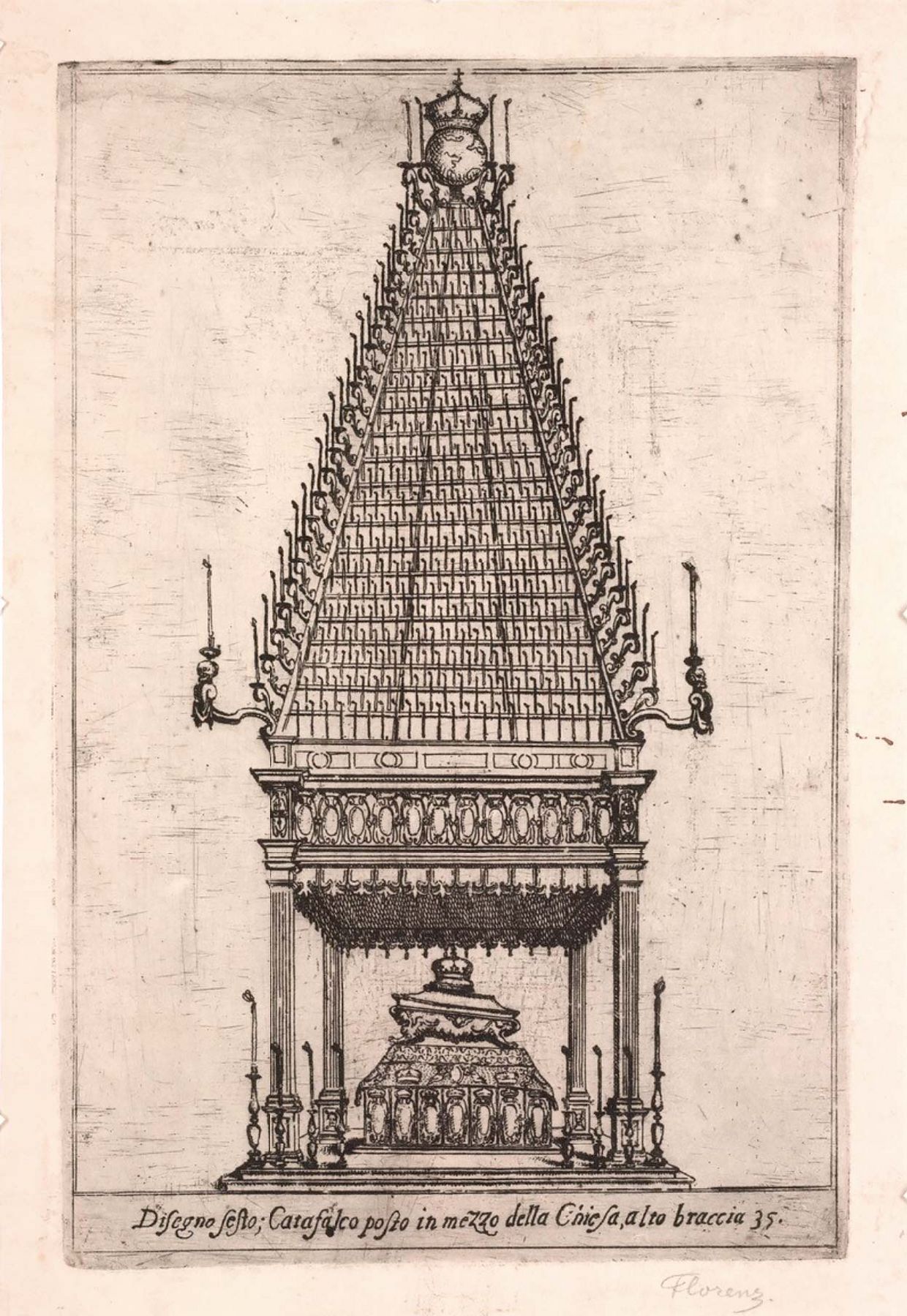

Für die Beerdigungen von Philipp II. und Margarete von Österreich wurden jeweils 1598 und 1612 in Florenz in der Kirche San Lorenzo aufwendige Trauerapparate mit großen bemalten Leinwänden aufgestellt.

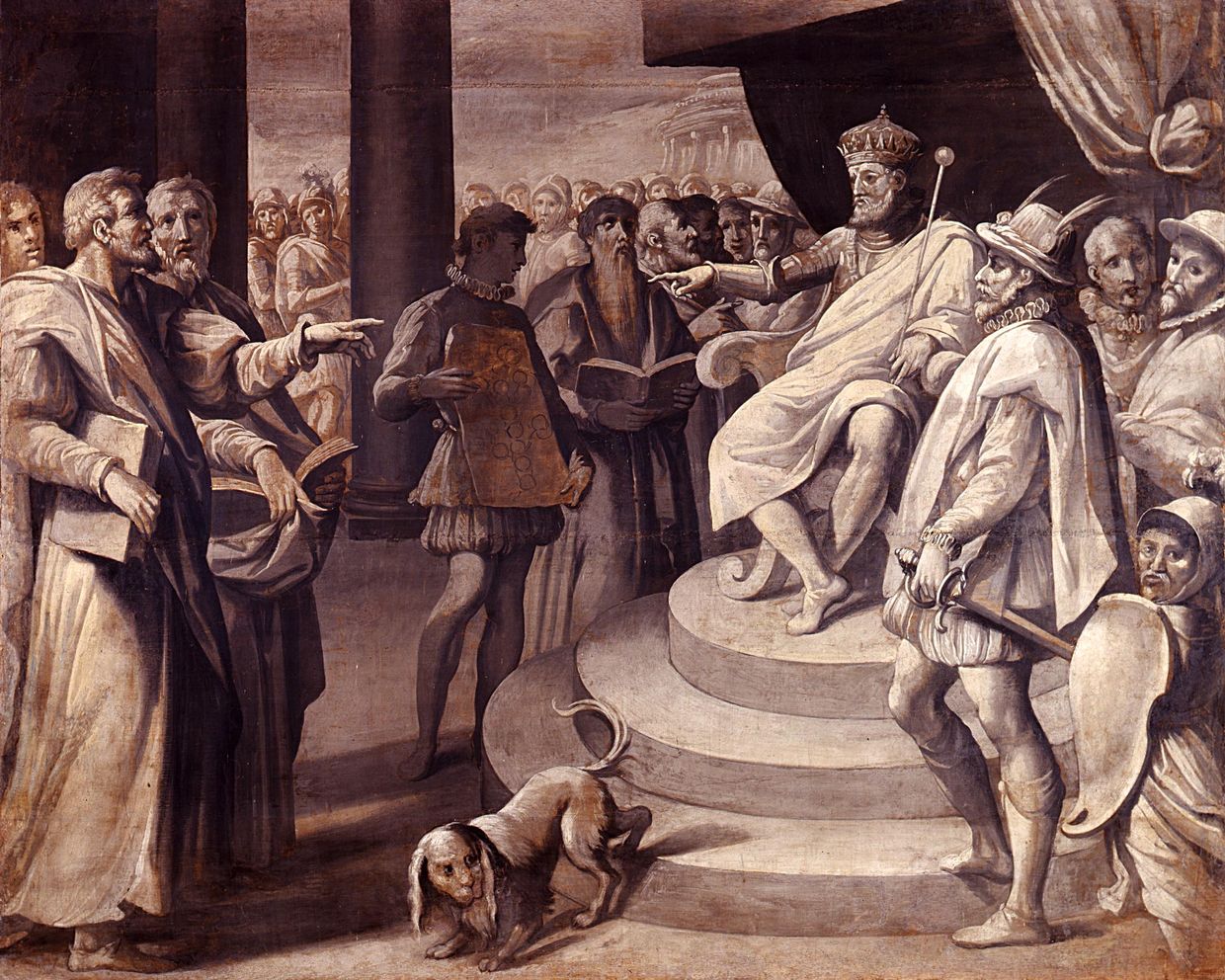

Letztere erstreckten sich entlang des Kirchenschiffs bis zum Katafalk. Dabei ging es nicht nur um die Verstorbenen, sondern der Betrachter konnte auf einen Blick auch die wichtigsten Ereignisse im Leben des Auftraggebers, Großherzogs Ferdinand, verfolgen. Die dargestellten Themen wurden vom Herzog selbst und den Künstlern seines Gefolges ausgewählt. Und selbstverständlich wurden jene Anekdoten hervorgehoben, die die Familie Medici mit der spanischen Politik verbanden.

Ausgehend von den Beschreibungen beider Trauerfeierlichkeiten werden wir uns mit diesen Bestattungsapparaten befassen, insbesondere mit dem Weg, den die Besucher in der Kirche San Lorenzo vom Eingang zum Katafalk zurücklegten, an den eigens angefertigten Gemälden vorbei. Von diesen haben wir je drei ausgewählt. In beiden Fällen ging man ‚didaktisch‘ vor: der Blick der Besucher wurde sozusagen ‚ferngesteuert‘.

Die Trauerfeierlichkeiten

... für Philipp II. und Margarete von Österreich waren Leichenfeiern ‚in effigie‘. Die Medici hatten sehr früh verstanden, die Vorteile dieser Form von Gedenkfeier für sich zu nutzen. Daher hoben sie ihre Blutsverwandtschaften und Bündnisse mit den großen Höfen Europas in der Öffentlichkeit immer wieder hervor.

Philipp II. war der Schwiegervater von Margarete von Österreich und eine ihrer Schwestern, Maria Maddalena, war die Großherzogin der Toskana, Frau des regierenden Großherzogs Cosimo II. Margaretes Tod war somit eine willkommene Gelegenheit, den Toskanischen Großherzog auf eine Stufe mit seinen edlen Verwandten zu stellen. Solche Trauerfeierlichkeiten gehören zu den effektivsten Formen der Selbstdarstellung, weil sie die Trauer in Selbstlob umwandeln. Dies erfolgt über die auf den eigenen Vorteil bedachte Darlegung des Lebens und der Tugenden des Verstorbenen – eine Praxis, die auch die offiziellen Festbeschreibungen der Zeit widerspiegeln.

Beide Trauerapparate in der Basilika San Lorenzo – bereits lange auserkorener Ort für die wichtigsten Zeremonien der Familie Medici –, lenkten geschickt den Blick auf Bilder, die gänzlich der großherzoglichen Ideologie dienten. Diese Art ‚ferngesteuerte‘ Sicht orchestrierte meisterhaft die Bewegung der Augen: der Besucher begab sich in der Kirche auf eine visuelle Reise, die ihn intellektuell und politisch beeinflussen sollte. Das Ziel war, Erinnerungen an bestimmte historische Ereignisse wachzurufen, die einen Medici-Mythos begründeten.

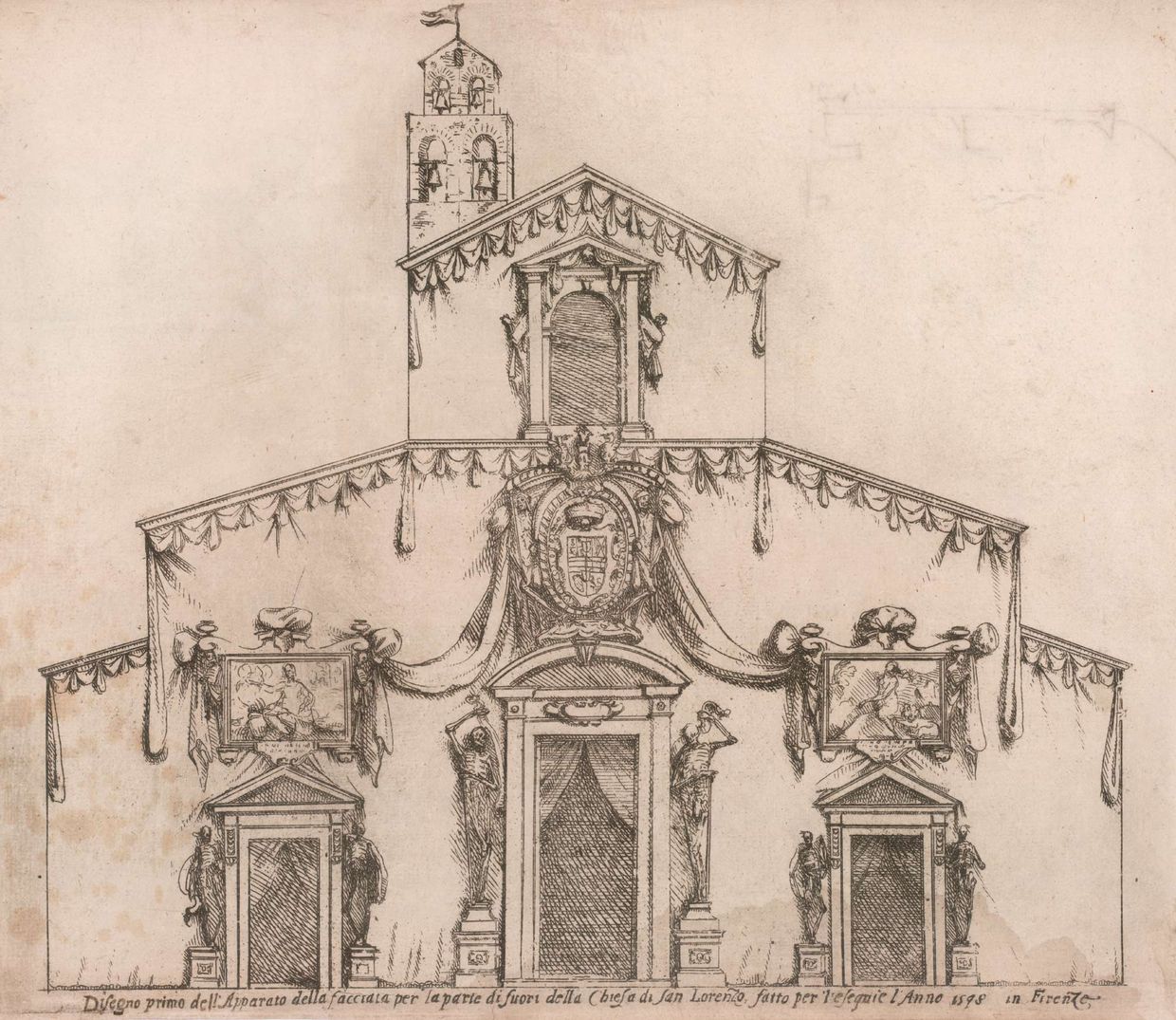

Trauerfeierlichkeiten für Philipp II. (1598)

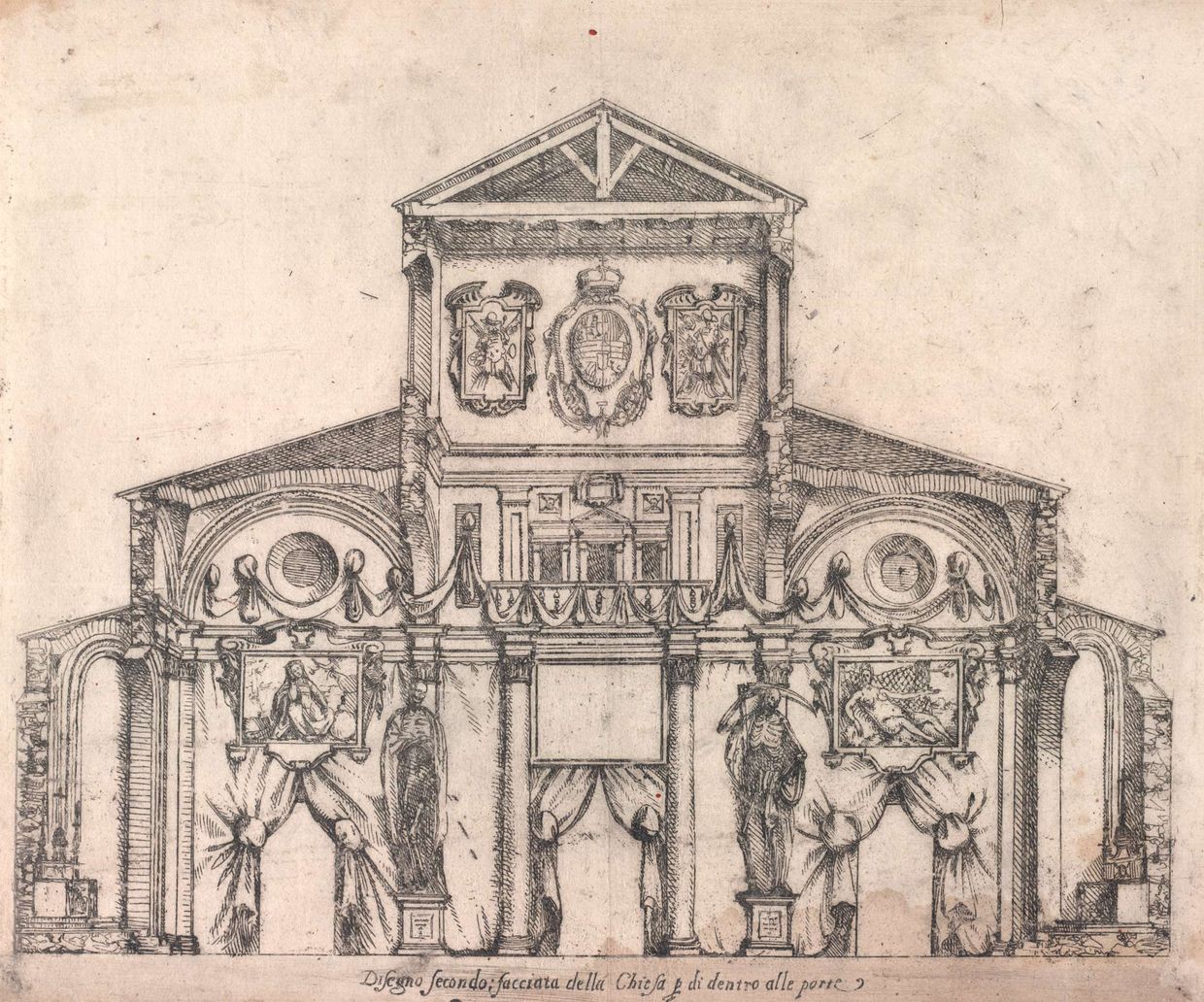

Giovan Battista Mossi, Hauptfassade von San Lorenzo, 1598. Wien, Albertina, Inv.-Nr. DG2014/104/1.

«Vedevası adunque al primo incontro tutta di panni neri coperta, da quella parte in poi che con il dorso della Chiesa sopra sta all’ali che da lato gli sono, & questa lontana dalla vista come disutile all’apparato, indietro fu lasciata. Sopra de’ quali altri simili con diverse in volture, nodi, & pieghe in tal maniera s’ingruppavano insieme che con mesta vaghezza li distendevano da ogni lato fino a gl’ultimi estremi di lei, & à quelli intorno con simili avvolgimenti davano bello & proportionato complimento.»

Auf den ersten Blick war daher [die Fassade] vollständig mit schwarzen Tüchern bedeckt, von dem Teil der Rückseite der Kirche über den seitlichen Flügeln, und dieser blieb, da für den Apparat nutzlos, außer Sicht. Darüber waren andere ähnlicher Art so zusammengebunden, dass sie sich mit betrübter Schönheit von jeder Seite bis zu den Enden der Kirche erstreckten und mit ähnlichen Windungen denen um sie herum eine schöne und ausgewogene Erfüllung gaben.

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, Florenz 1598, p. 8.

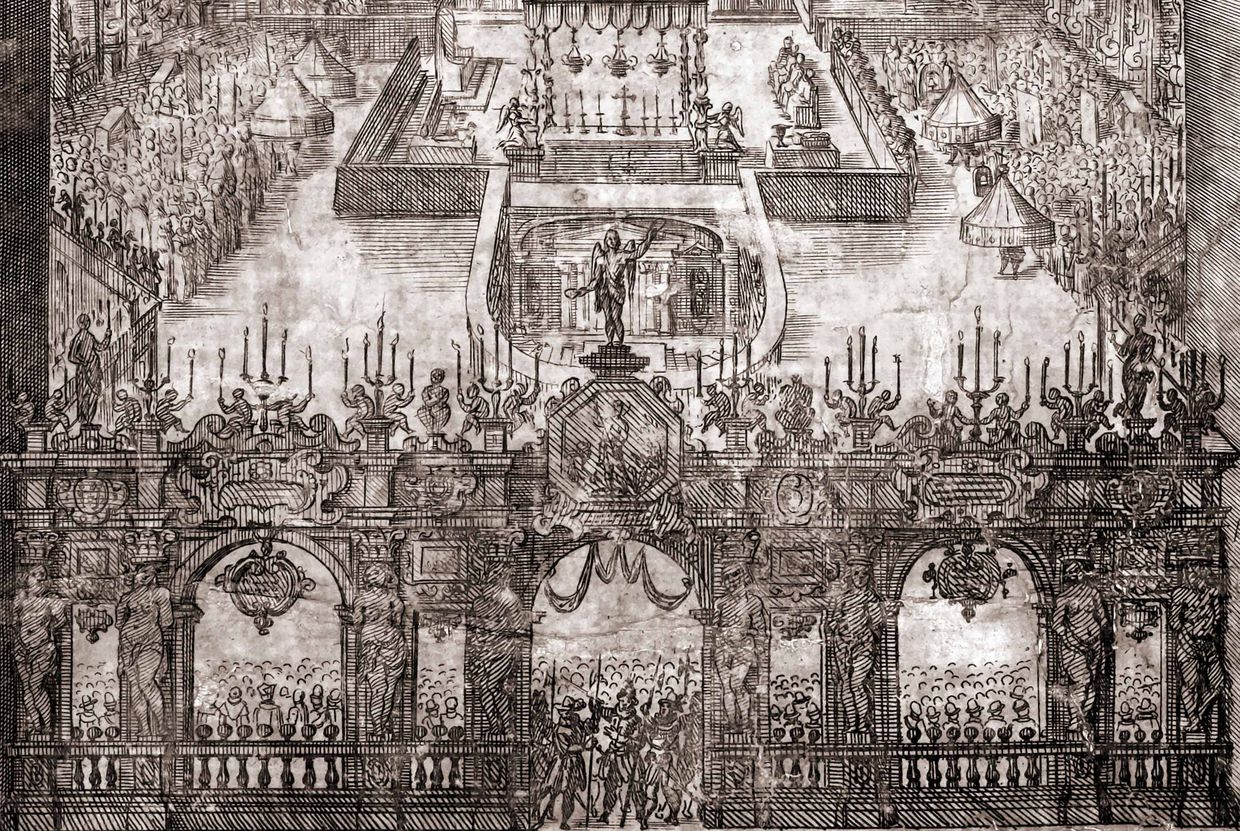

Giovan Battista Mossi, Die Innenseite der Hauptfassade von San Lorenzo, 1598. Wien, Albertina , Inv.-Nr. DG2014/104/2.

«…ma l’invenzione non havendo l’intero suo complimento, andava à terminare sopra le medesime Porte dentro la Chiesa; sopra le quali erano due altre donne simili meste e dolenti, in questo però da quelle differenti che come quelle in atto humile di pregare e d’invitare, cosi queste di gratamente accogliere gl’invitati facevano sembianża » .

…aber die Erfindung [war dadurch] nicht vollständig erfüllt, so dass sie an denselben Türen im Inneren der Kirche endete; über ihnen befanden sich zwei andere ähnlich traurige und betrübte Frauen, die sich jedoch von denen, die sich in der demütigen Handlung des Betens und Einladens befinden, darin unterschieden, dass sie den Anschein erweckten, die Gäste gnädig willkommen zu heißen.

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, Florenz 1598, p. 11.

Diese Stiche veranschaulichen die Ausschmückung der Fassade der Basilika von San Lorenzo, außen und innen. Einer zeigt den Blick, der sich den Besuchern bot, die sich der Basilika von der Piazza San Lorenzo aus – also, dem Herzen des Medici-Viertels in Florenz – näherten.

Der andere, mit einer Drehung um 180 Grad, stellt die vierte Wand im Inneren der Kirche dar, die für die Weihe und Gedenkfeier der Dynastien gewählt wurde.

Im Inneren der Kirche stellt sich Ferdinand I., Großherzog und Auftraggeber des Werks, im Dialog mit der Geschichte seiner Familie und der des berühmten Verstorbenen dar. Die Interpretation der ausgewählten Themen erfolgt nach einer präzisen Dramaturgie, die die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Lobpreisung und das von den Hofkünstlern erdachte Festprogramm lenkt.

Der Trauerapparat in San Lorenzo

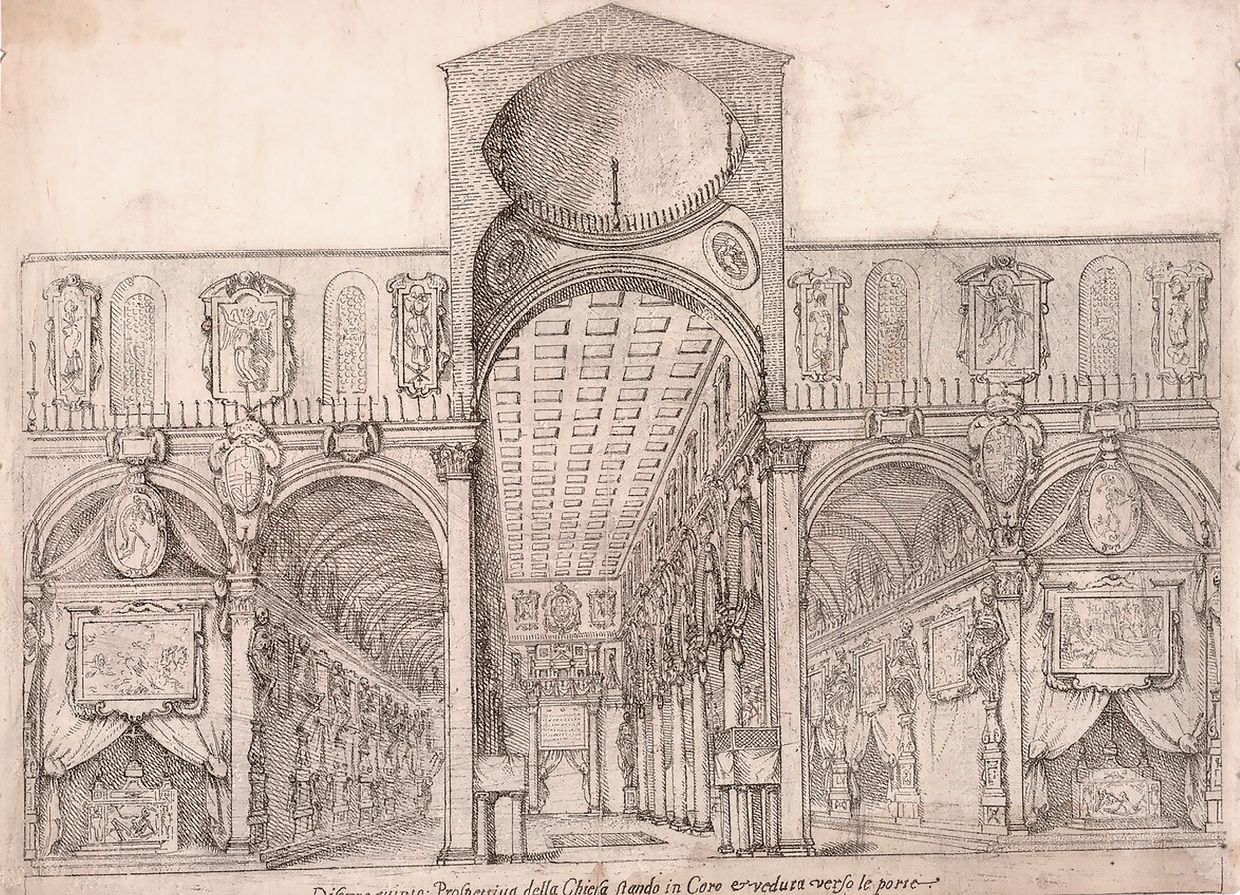

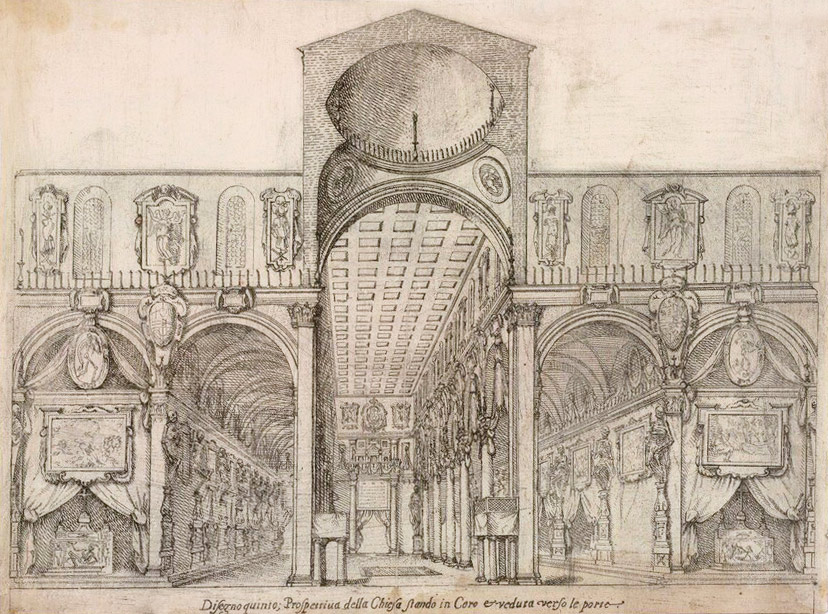

Giovan Battista Mossi, Innenraum von San Lorenzo, 1598. Wien, Albertina, Inv.-Nr. DG2014/104/5

«La Nave maggiore, che da duoi Pilastri i quali la Porta più grande mettono in mezzo piglia il principio, per quanto si distendono le Navi minori, per tante Colonne della medesima pietra quanti sono i Pilastri delle Cappelle, da loro distinta, da due gran Pilastri in poi, che in luogo di esse nell’ultimo termine son’ posti; e questi in alto stendendosi con nobilissimo Arco reggono la Cupola, in compagnia però di dua corrispondenti i quali oltre al medesimo uficio formano la testa della Croce, dentro la quale la Cappella maggiore è riposta; & ambi insieme con nobilissimi Archi abbracciati il tetto della Chiesa sostentano…»

Das Hauptschiff, das seinen Ursprung in zwei Säulen hat, in deren Mitte die größere Tür angebracht ist, reicht soweit auch die Nebenschiffe reichen, [und verläuft entlang] ebenso vieler Säulen aus demselben Stein, wie die Säulen der Kapellen, und [endet] mit zwei großen Säulen, die an ihrer Stelle am letzten Ende [der Säulenreihe] platziert sind; und diese, die sich mit einem äußerst edlen Bogen nach oben erstrecken, stützen die Kuppel, jedoch zusammen mit zwei entsprechenden [Säulen], die abgesehen von derselben Funktion [auch noch] den Kopf des Kreuzes bilden, in dem sich die große Kapelle befindet; und beide zusammen stützen mit äußerst edlen Kreuzbögen das Dach der Kirche…

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, Florenz 1598, pp.14–15.

Diese Zeichnung veranschaulicht den vorübergehend aufgestellten Apparat, der anlässlich der Trauerfeierlichkeiten im Inneren der Kirche errichtet wurde. Hier ist deutlich zu erkennen, wie entlang der Seitenschiffe zahlreiche Gemälde hintereinander aufgehängt wurden.

Vincenzo Pittis Beschreibung erwähnt weiters den vor dem Altar aufgebauten Katafalk und widmet sich schließlich ganz den Lichteffekten der gesamten Apparatur, einer perfekten Metapher der großherzoglichen Macht.

Das Leben von Philipp II.

Viele Ereignisse aus dem Leben Philipps II. zeugen von der Größe des Königs und seines Reiches. Aus dem gesamten biografischen Zyklus haben wir uns für drei der wichtigsten entschieden, die in den folgenden Gemälden dargestellt sind. Diese noch erhaltenen Originale wurden im Inneren der Kirche ausgestellt und werden heute in den Uffizien verwahrt.

Trauerfeierlichkeiten für Margarete von Österreich 1612

Während die Beerdigung von Philipp II. den repräsentativen Wert von Trauerfeierlichkeiten in effigie festigte, bot sich den Großherzögen mit dem Tod von Margarete von Österreich, der Schwester von Maria Magdalena von Österreich, Großherzogin der Toskana, eine günstige Gelegenheit, durch die Huldigung der verstorbenen Königin ihre Zugehörigkeit zu den höchsten Mächten des Kontinents zu demonstrieren.

Beide Trauerfeierlichkeiten waren nichts anderes als eine Inszenierung der Qualitäten der beiden Herrscher. Bei Philipp wurden Lebensepisoden hervorgehoben, die seine Größe, seine Weisheit und seinen Respekt für die Rechte unterworfener Völker veranschaulichten. Bei Margarete stehen hingegen Großmut, Frömmigkeit und das energische Verteidigen des katholischen Glaubens sowie ihr ‚heiliger Tod‘ im Vordergrund.

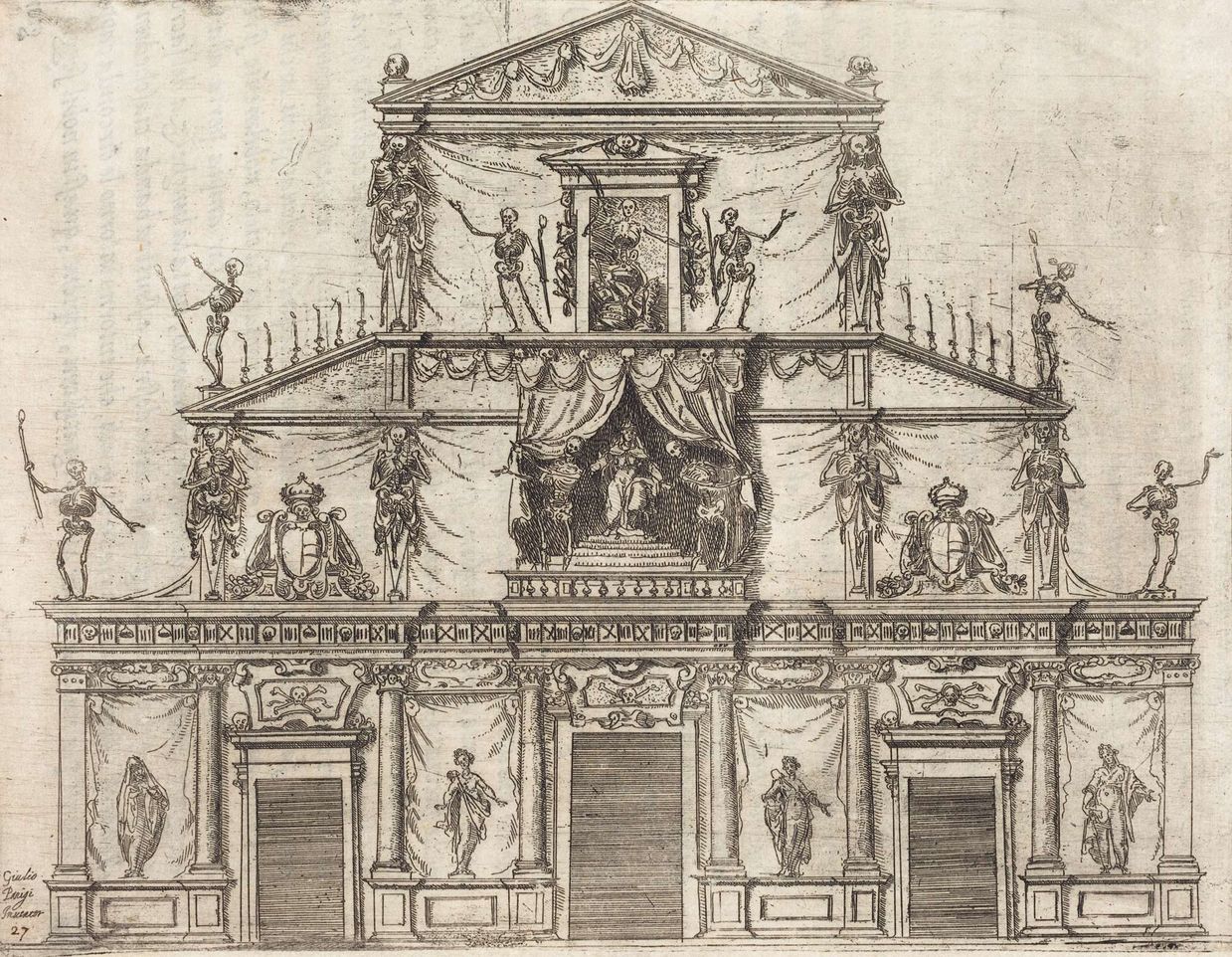

«Dalla cornice, che all’altezza di questo ordine imponeva fine, si sporgeva in fuora un gran baldacchino nero, con fregio ondeggiato di ravvolgiomenti di panni, che chiudendosi nella sommità, e ‘n forma di padiglione distendendosi in giù, era alzato da dua grandissime morti, le quali per questo ofizio eran poste sopra le cantonate d’un balaustrato, che sporto anch’egli in fuora, faceva ringhiera a uno sfondato oscurissimo, entro di cui in trono elevato da più gradi un gran colosso d’una statua, sopra un Appamondo sedeva, che splendidamente vestita con paludamento, scettro e corona regia, ma tutta di duolo atteggiata; rappresentava la Maestà dello Stato reale, anch’ella trofeo di morte divenuta, e nella malinconia del volto e nell’inscrizione si leggeva, che della propria condizione si lagnava. Quello splendore, che tanto le menti umane abbaglia, in un attimo oscurarsi, e quel fasto a cui gl’huomini si inchinano, ad ogni umile stato adeguarsi: CUNCTA SUBIACENT VANITATI, ET OMNIA PERGUNT AD UNUM LOCUM, DE TERRA FACTA SUNT ET IN TERRAM PARITER REVERTUNTUR (Tutto è caduco e ogni cosa conduce in un unico luogo, ogni cosa è fatta di terra e tornerà parimenti alla terra).»

Von dem Gesims, das der Höhe dieser Ordnung ein Ende setzte, ragte nach außen ein großer schwarzer Baldachin mit einem Fries aus wogenden Tüchern, der, oben abschließend und sich in Form eines Pavillons nach unten erstreckend, von zwei sehr großen Totenfiguren getragen wurde, die zu diesem Zweck über den Ecken einer Balustrade angebracht waren. Die ebenfalls nach außen ragende Balustrade war ein Geländer entlang einer sehr dunklen Wand, innerhalb derer, auf einem um mehrere Grad erhöhten Sitz thronend, ein großer Koloss einer Statue stand, die auf einem Appamondo [Globus] saß, prächtig in ein Gewand gekleidet, mit Zepter und Königskrone, aber ganz in Trauerstimmung; Sie stellte die Majestät des königlichen Staates dar, die ebenfalls zu einer Trophäe des Todes geworden war, und in der Melancholie ihres Gesichts und in der Inschrift konnte man lesen, dass sie ihren eigenen Zustand beklagte. Diese Pracht, die den menschlichen Geist in einem Moment so verdunkelt, und diese Herrlichkeit, vor der sich die Menschen beugen, passten sich jedem bescheidenen Zustand an: CUNCTA SUBIACENT VANITATI, ET OMNIA PERGUNT AD UNUM LOCUM,DE TERRA FACTA SUNT ET IN TERRAM PARITER REVERTUNTUR [Alles ist vergänglich und alles führt an einen Ort, alles ist aus Erde gemacht und wird gleichermaßen zur Erde zurückkehren.]»

Giovanni Altoviti, Essequie della Sacra Cattolica e Real Maesta di Margherita d’Austria Regina di Spagna, Firenze, Bartolommeo Sermartelli, 1612, pp. 5–6.

Das Bild zeigt die Dekoration an der Außenfassade der Basilika San Lorenzo, deren Inneres erneut für ein dynastisches Gedenken ausgewählt wurde. Auch Großherzog Cosimo II. – wie damals sein Vater Ferdinando I. – wollte sich selbst im Mittelpunkt darstellen, also im Dialog mit der Geschichte seiner Familie und der mächtigen Verstorbenen. Auch nur ein Blick lässt gleich die Absichten des Auftraggebers erahnen. Die Herstellung des Apparats wurde einem Team unter der Leitung von Giulio Parigi anvertraut, der zu dieser Zeit als Architekt und Ingenieur der unangefochtene Meister höfischer Spektakel am Florentiner Hof war.

* Animations created with AI

Hier wird subtil mit dem Konzept von Innen und Außen gespielt und der Akt der ‚Enthüllung‘ folgt denselben Methoden wie bei religiösen Feiern: Das Leben der Herrscherin wird wie das Leben einer Heiligen betrachtet.

Das Leben der Margarete von Österreich

Viele der dargestellten Episoden aus dem Leben Margaretes sollten die Besucher dazu anregen, die Tugenden einer wahren Herrscherin zu schätzen, nämlich Großzügigkeit, Frömmigkeit und Entschlossenheit bei der Verteidigung des katholischen Glaubens.

Bibliographie

Quellen

Giovanni Altoviti, Essequie della Sacra Cattolica e Real Maesta di Margherita d’Austria Regina di Spagna, Firenze, Bartolommeo Sermartelli, 1612.

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, In Firenze, 1598.

Sekundärliteratur

Monica Bietti (edited by), La morte e la gloria. Apparati funebri medicei per Filippo II di Spagna e Margherita d’Austria, Florence, Cappelle medicee, 13.3.–27.6.1999, Exhibition catalogue, Livorno, Le Sillabe, 1999.

Eve Borsook, Art and Politics at the Medici Court, III. Funeral Decor for Philip II of Spain, in: “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, 40 (1969), pp. 91–114.

Juliusz A. Chrościcki, Mark Hengerer and Gérard Sabatier (edited by), Les funérailles princières en Europe, xvie-xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Centre de recherche du château de Versailles, 2015, referenced at: https://books.openedition.org/pur/116777 (besucht am 18.10.2019).

Sylvène Édouard, L’Empire imaginaire de Philippe II. Pouvoir des images et discours du pouvoir sous les Habsbourg d’Espagne au XVIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2005.

Owen Rees, The City Full of Grief: Music for the Exequies of King Phillip II, in: ”Music as Social and Cultural Practices: Essays in Honour of Reinhard Strohm” edited by Melania Bucciarelli and Berta Joncus, Woodbridge, Boydell, 2007.

Minou Schraven, Festive Funerals in Early Modern Italy. The Art and Culture of Conspicuous Commemoration, Farnham, Ashgate, 2014.

Digitale Ressourcen

Paule Desmoulière, “Come ad una tanta regina si conveniva”: funérailles italiennes pour Marguerite d’Autriche-Styrie (1611-1612)”, in: e-Spania: https://books.openedition.org/pur/espania.23116 [Online seit 7.2.2014].

Credits

| Titel | Erinnerung und Tradition: Trauerfeierlichkeiten in Florenz für Philipp II. (1598) und Margarete von Österreich (1612) |

| Autorinnen | Sara Mamone (Universität Florenz), Anna Maria Testaverde (Universität Bergamo) |

| Bildmaterial | Albertina (Wien), Galleria degli Uffizi (Florenz), Museo Nazionale del Bargello (Florenz), Kunsthistorisches Museum (Wien), Theatermuseum (Wien) |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel |

| Stimme | Christiane Mühlegger-Henhapel, Rudi Risatti |

Das Heilige enthüllen:

Die Heiligsprechung von 1622 in Rom

Das Unsichtbare, das Symbolische und das Spirituelle sichtbar zu machen, war immer schon eine zentrale Aufgabe der Kirche, stellte aber zugleich eine Herausforderung dar. Denn das daraus resultierende Bild musste die Gläubigen überzeugen. Dafür wurden alle notwendigen Reize eingesetzt: visuelle, klangliche, olfaktorische und taktile. Der Gang zum Kirchenaltar glich symbolisch dem Voranschreiten zum Göttlichen und zur Stärkung dieses Gefühls, wurden in der Frühen Neuzeit komplexe Zeremonien entwickelt, die szenografisch bis ins kleinste Detail durchdacht waren: Wie bei großen Theaterinszenierungen wurden ephemere Konstruktionen errichtet, die dazu helfen sollten, das Leben und die Tugenden der Heiligen zu illustrieren. Diese Praxis galt umso mehr für Heiligsprechungen (auch Kanonisationen genannt), die die Verkündigung neuer ‚Heldinnen und Helden‘ der Christenheit zum Ziel hatten.

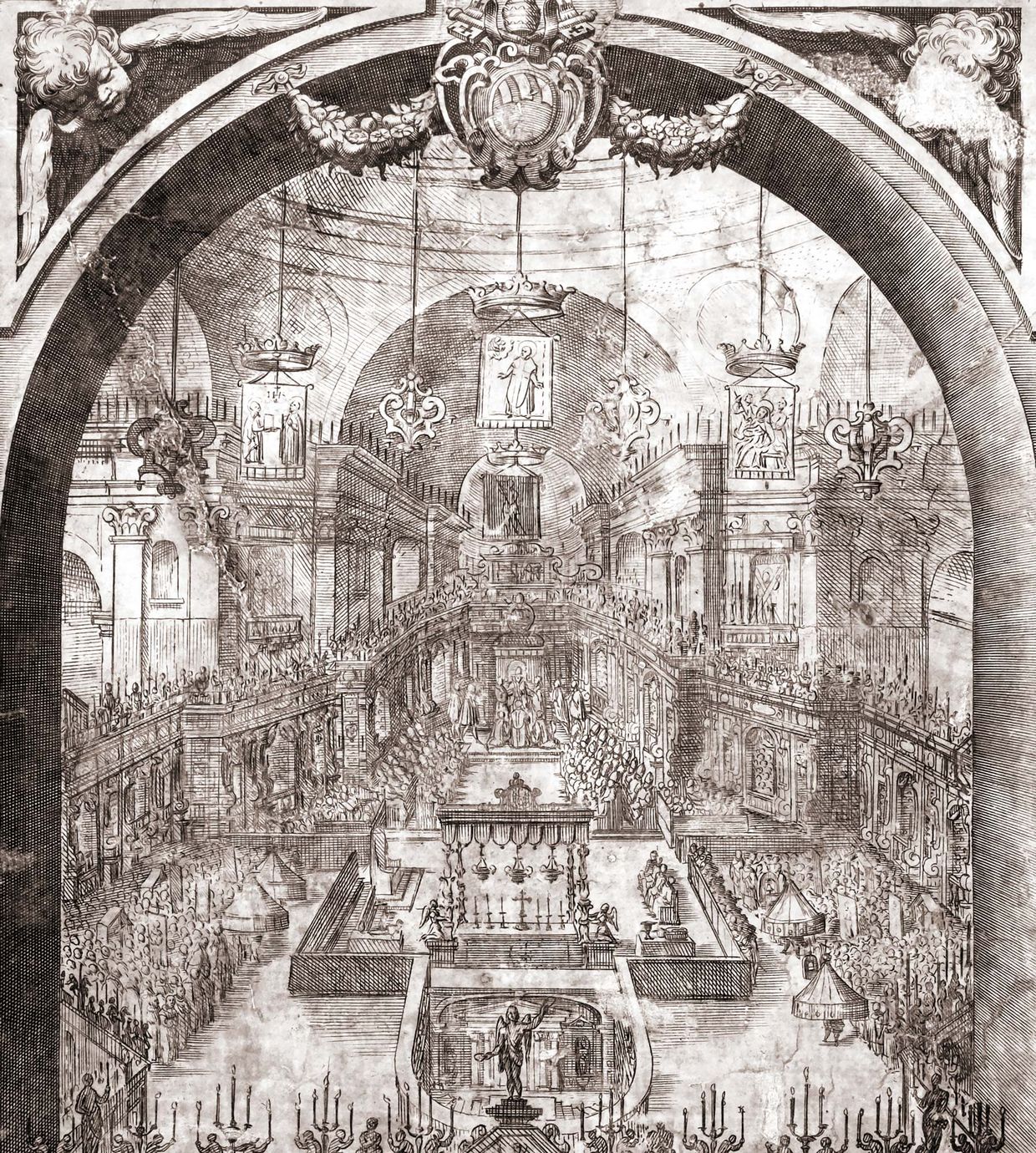

Eine der spektakulärsten Zeremonien in diesem Sinne war zweifellos die Heiligsprechung im Vatikan im Jahre 1622, bei der gleich fünf neue Heilige verkündet und buchstäblich ‚enthüllt‘ wurden.

Die Protagonisten: fünf neue Heilige

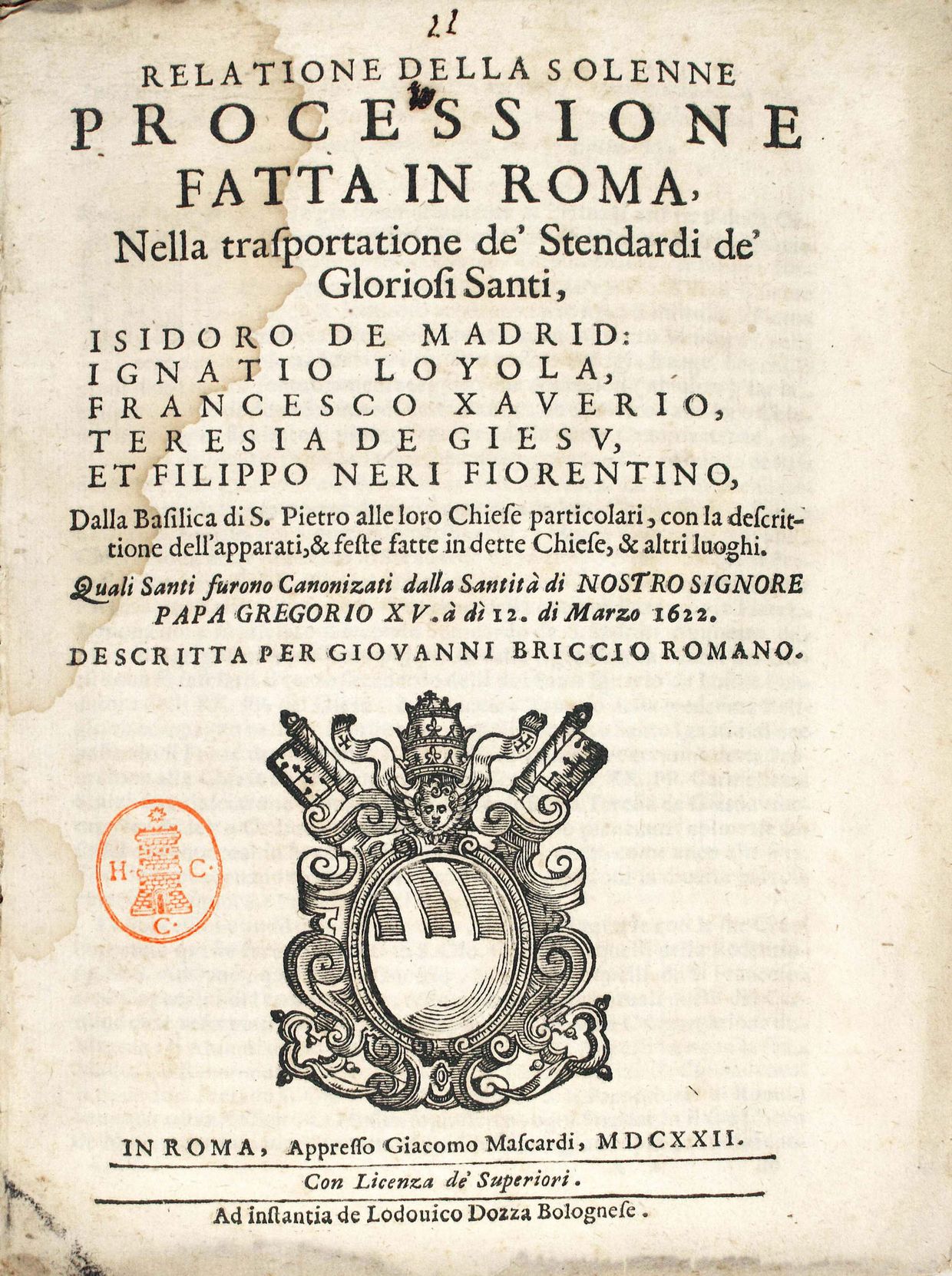

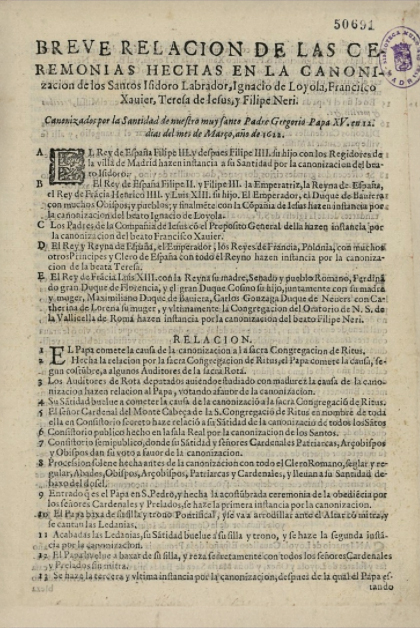

Am 12. März 1622, nach intensiven diplomatischen Bemühungen der Vermittler der mächtigsten europäischen Monarchien sowie der Fürsprache bedeutender religiöser Orden, demonstrierte Papst Gregor XV. sein Geschick und seine Ausübung weltlicher Macht und sprach in einer prunkvollen Zeremonie vier Männer und eine Frau heilig: den seligen Isidor von Madrid, den seligen Ignatius von Loyola, den seligen Franz Xaver, die selige Teresa von Ávila und den seligen Philipp Neri.

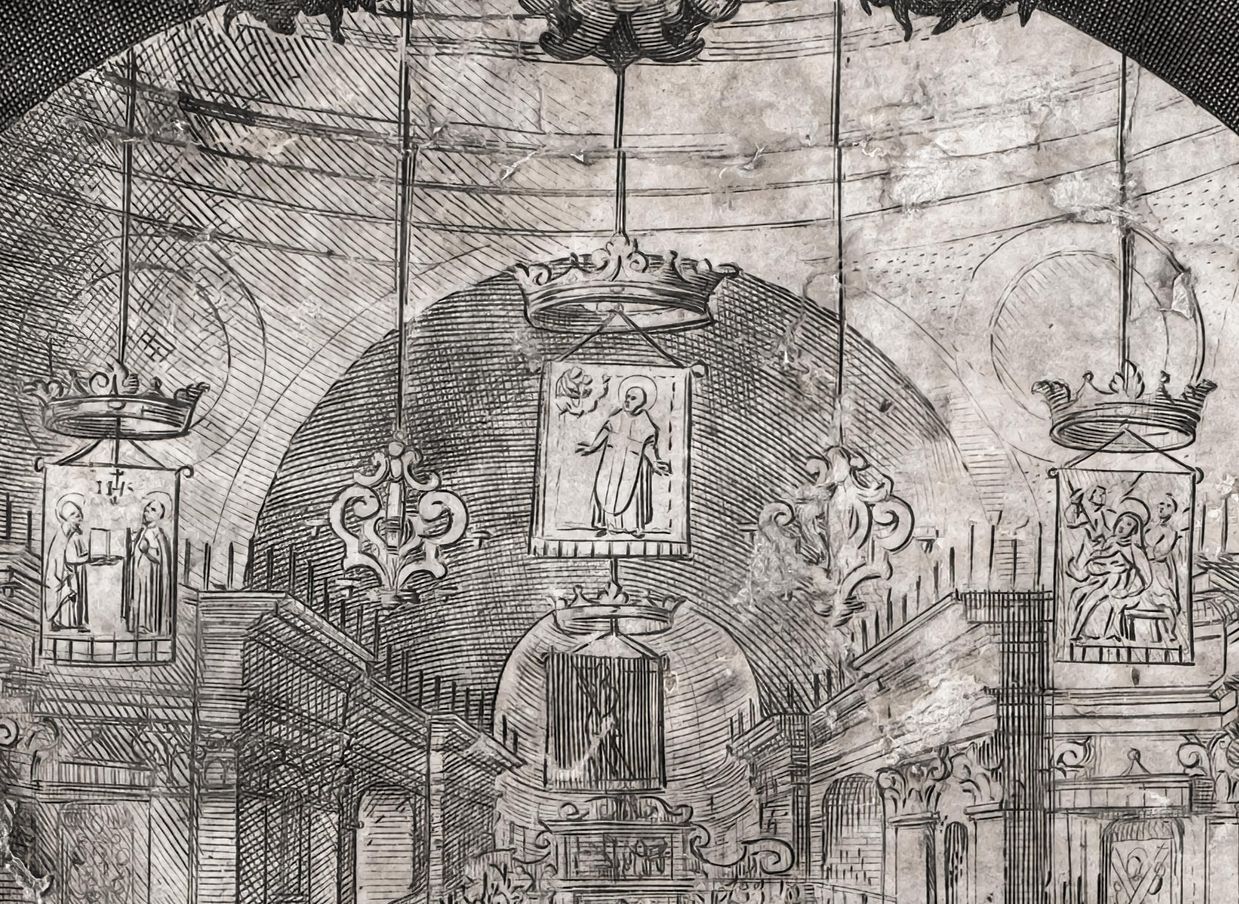

Um eine bildliche Dokumentation dieser außergewöhnlichen Feier zu liefern, wurde ein detaillierter Kupferstich des deutschen Stechers Matthäus Greuter (ca. 1566–1638) mit einer erläuternden lateinischen Kartusche veröffentlicht. Rund um das zentrale Bild, das das Hauptschiff des Petersdoms im Vatikan zeigt, wurden die Figuren der neuen Heiligen hinzugefügt. Diese sind von Vignetten umgeben, die die repräsentativsten Momente ihres christlichen Lebens zusammenfassen.

Mathäus Greuter, Theatrvm in ecclesia S. Petri in Vaticano, 1622. Rom, Archivio della Congregazione dell’Oratorio, c.i.s., xxxvi, 4.

Mathäus Greuter, Theatrvm in ecclesia S. Petri in Vaticano, 1622. Rom, Archivio della Congregazione dell’Oratorio, c.i.s., xxxvi, 4.

Die Vorbereitungen im Petersdom in Rom: Die schriftlichen Quellen

Im November 1620 begann auf Wunsch König Philipps III. und mit Zustimmung von Papst Paul V. die Heiligsprechung von Isidor von Madrid. Im Sommer 1621 und gemäß der Tradition, die sich ab 1588 mit der Kanonisation des Heiligen Diego de Alcalá etabliert hatte, begannen die Arbeiten am Bau einer großen Bühnenanlage an der Apsis und dem Querschiff des Petersdoms. Die Entwürfe dafür stammten von Paolo Guidotti Borghese auf Ersuchen des Kommissars der Stadt Madrid, Diego de Barrionuevo y Peralta. Die Erinnerung an diesen wichtigen Moment wurde neben dem Kupferstich auch in schriftlichen Quellen festgehalten, die sowohl über die Vorbereitungsarbeiten als auch über die Zeremonie selbst berichteten, insbesondere die Texte von Giovanni Briccio und Giacinto Gigli.

Das Theatrum Sacrum: eine Machtdemonstration

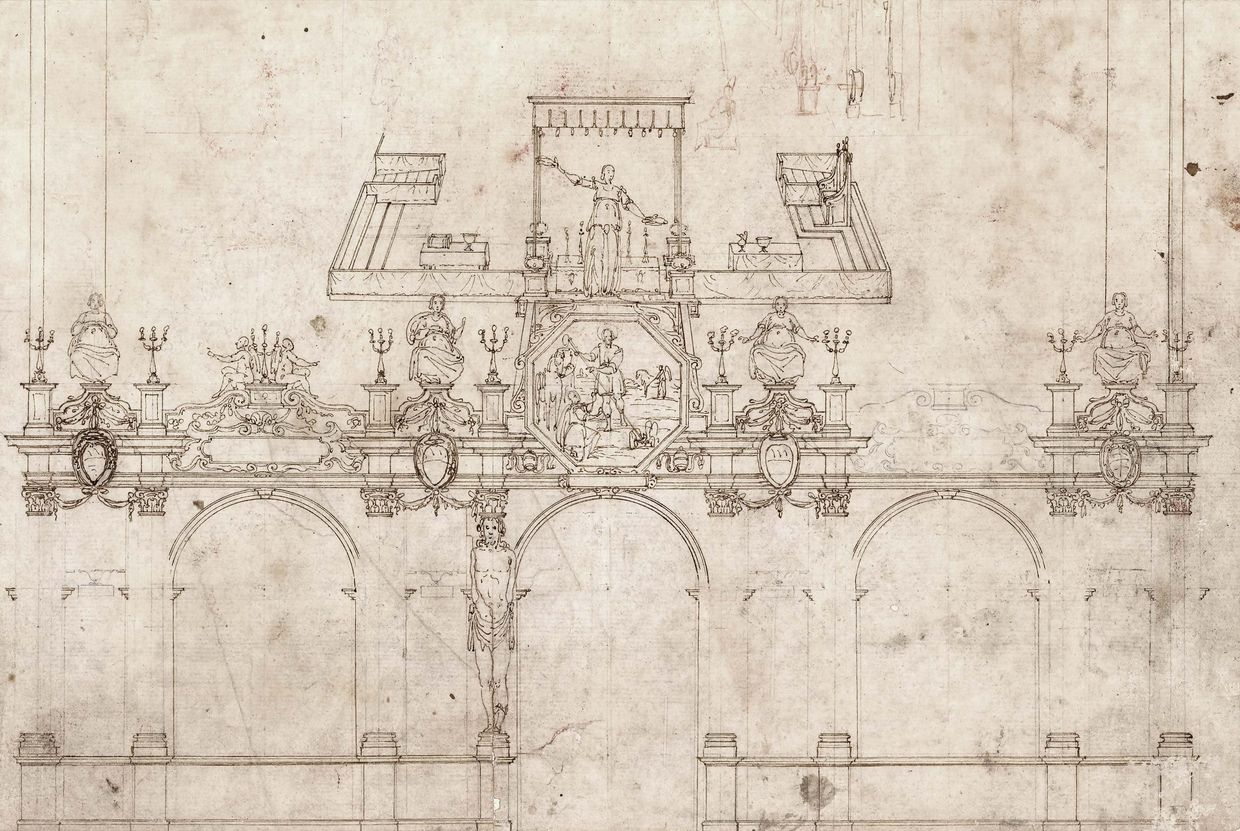

Auf Ersuchen des Prokurators der Stadt Madrid wurde Paolo Guidotti Borghese November 1621 beauftragt, ein theatrum sacrum, also eine ephemere Konstruktion für den Querschiff des Petersdoms zu errichten.

Neben der Treppe und den reich verzierten Seitenwänden sollte die vordere Fassade die Macht jener Förderer demonstrieren, die ursprünglich Anlass zu Isidors Heiligsprechung gegeben hatten. Dessen Figur fungierte somit als Hauptbild und auch als Wahrzeichen der Stadt Madrid. Dadurch wurden natürlich Einfluss und Macht des katholischen Königs in Spanien unterstrichen. Weitere Symbole waren die Insignien seines Botschafters, des Papstes und das eigentliche Wappen der spanischen Hauptstadt sowie Szenen und allegorische Figuren, die sich auf das Leben des Heiligen bezogen. Der exklusive Bezug auf Spanien im ikonografischen Programm der vorderen Fassade des Werks war darauf zurückzuführen, dass die Zeremonie – dank der diplomatischen Bemühungen der Spanier im Vatikan, ursprünglich nur diesem Heiligen gewidmet war.

Paolo Guidotti, Studie für das theatrum sacrum im Apparat für die Heiligsprechung von 1622 in Rom. Wien, Albertina, Arch. Hz., Rom, Kirchen, No. 780.

Das Theatrum Sacrum

Paolo Guidotti, Studie für das Theatrum Sacrum für den Heiligsprechungsapparat in Rom 1622. Wien, Albertina, Arch. Hz., Rom, Kirchen, No. 780.

... das man für die opulente Liturgie dieser Heiligsprechung errichtete, wurde aus verschiedenen Materialien gebaut, wobei aufgrund seines vergänglichen Charakters vor allem Holz verwendet wurde. Diese vorbereitende Skizze von Paolo Guidotti Borghese zeigt die Hauptfassade mit ihren prächtigen Bögen und Stürzen sowie eine Wand, die später zu einer von Pilastern getragenen Balustrade wurde, die die Oberfläche untergliederte und dekorative und symbolische Elemente einrahmte. Die acht Telamons aus bemaltem Pappmaché, die Bronze imitierten [1], waren die bemerkenswertesten Details des fertigen Werks. Über dem Mittelbogen befand sich ein Gemälde, das das Wunder des Heiligen Isidors darstellte, der Wasser aus einem Felsen fließen ließ [2]. Auf dem Gesims standen Kandelaber, die das Bauwerk beleuchteten [3]. Der Apparat enthielt außerdem zahlreiche allegorische Figuren und Wappen [4], wie das des spanischen Königs, des Papstes und der Stadt Madrid. Ganz oben vervollständigte eine Allegorie der Tugend die gesamte Komposition.

Die Zeremonie: Das Heilige enthüllen

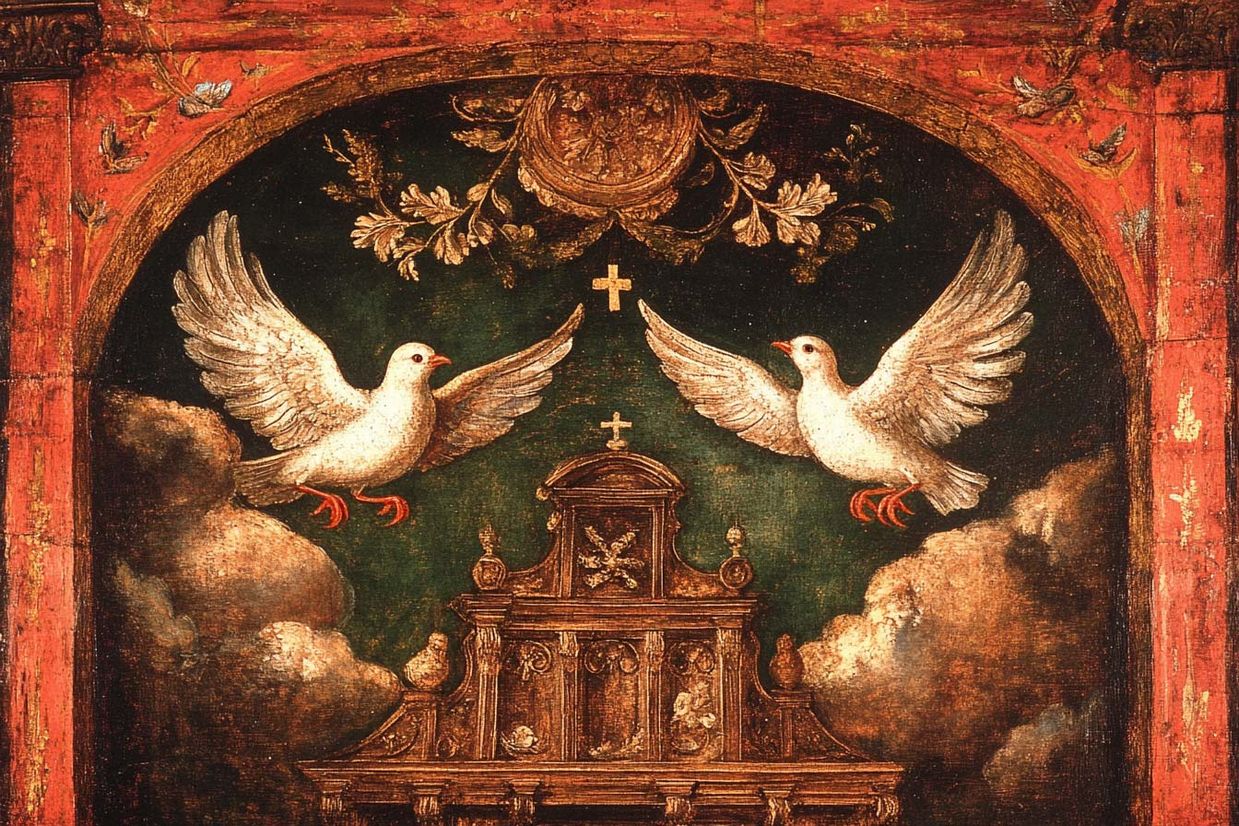

Nach den ersten Riten der Zeremonie kam der ersehnte Moment, nämlich die Bitte um die Heiligsprechungsbullen durch den Kardinal und Erzbischof von Bologna, Ludovico Ludovisi, den Neffen des Papstes, der als Prokurator für alle fünf Seligen fungierte. Seine Heiligkeit sprach dann das „Decretamus“ und daraufhin wurden die silbernen Trompeten geblasen, Instrumente, die noch heute verwendet werden, und auf dem Petersplatz sowie in der Engelsburg wurden Artilleriesalven abgefeuert. Dies war der offizielle Akt der Erhebung der Heiligen. Als Zeichen dafür wurden ihre Banner herabgelassen, wodurch die neuen Heiligen „enthüllt“ wurden.

Bald fand einer der auffälligsten Riten statt, nämlich die Opferung, bei der die Förderer der Heiligsprechungen zwei Kerzen, zwei große Wachslaibe, einer davon vergoldet und einer versilbert, zwei Fässer Wein und zwei Körbe mit zwei Turteltauben, zwei weißen Tauben und Singvögeln überreichten, die sie unter dem Jubel der Anwesenden fliegen ließen. Ein Fest für alle Sinne!

Als Zeichen der Freude wurde das Ende dieser feierlichen Zeremonie durch das Läuten der vatikanischen Glocken besiegelt.

Relatione della solenne processione fatta in Roma, nella trasportatione de’ stendardi de’ gloriosi santi, ISIDORO DE MADRID, IGNATIO LOYOLA, FRANCESCO XAVERIO, TERESIA DE GIESU et FILIPPO NERI FIORENTINO. Dalla basilica di S. Pietro alle loro chiese particolari, con la descrittione dell’apparati et feste fatte in dette chiese et altri luoghi. Quali santi furono canonizati dalla santità di NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XV a dì 12 di marzo 1622. Descritta per Giovanni Briccio Romano. In Roma, Apresso Giacomo Mascardi, MDCXXII.

Relación verdadera de las solemnes Fiestas que se han celebrado en la ciudad de Roma a 18 de marzo en las canonizaciones de los santos Isidro [...] Con licencia, impresa en Barcelona, por Esteban Liberos, 1622.

Die Heiligkeit feiern: Ein Fest für alle Sinne

Nach der Heiligsprechung fanden weitere Feste, Prozessionen und liturgische Handlungen statt. Dabei war der visuelle Aspekt von großer Bedeutung, weil dadurch die Ikonographie der neuen Heiligen bestimmt wurde. Die Kirchen des Gesù, Santa Maria in Vallicella (auch Chiesa Nuova), des Convento della Madonna della Scala und San Giacomo degli Spagnoli in Rom wurden zu Orten, an denen die Feiern zu unterschiedlichsten sinnlichen Manifestationen führte, wie es beispielsweise Giacinto Gigli in seinem Diario Romano beschreibt. Auch in vielen spanischen Städten fanden Jubelfeiern für die neuen Heiligen statt.

Bibliographie

Primärquellen

Giovanni Briccio, Relatione sommaria del solenne apparato, e ceremonia fatta nella Basilica di S. Pietro di Roma, per la canonizatione de gloriosi Santi Isidoro di Madrid, Ignatio de Lojola, Francesco Xauerio, Teresa di Giesu, e Filippo Nerio Fiorentino, canonizati dalla Santità di N. S. Papa Gregorio XV à dì 12 di marzo MDCXXII, Composto per Giovanni Briccio Romano, ad istanza di Lodovico Dozza Bolognese. In Roma, Per Andrea Fei. MDCXXII. [1622].

Giovanni Briccio, Relatione della solenne processione fatta in Roma, nella trasportatione de’ stendardi de’ gloriosi Santi, Isidoro de Madrid, Ignatio Loyola, Francesco Xaverio, Teresia de Giesu, et Filippo Neri Fiorentino, dalla Basilica di S. Pietro alle loro chiese particolari, con ladescrittione dell’apparati & feste fatte en dette chiese, & e altri luoghi..., Roma, 1622.

Giacinto Gigli, Memoria de Giacinto Gigli sobre la ceremonia de canonización...1622. Manuscrito

Anonymous, Relazione della solenne processione fatta in Roma. nella trasportatione de’ stendardi de’ gloriosi santi Isidoro de Madrid, Ignatio Loyola, Francesco Xaverio, Teresia de Giesu, et Filippo Neri Fiorentino, Roma, Giacomo Mascardi, 1622

Anonymous, Relación verdadera de las solemnes Fiestas que se han celebrado en la ciudad de Roma a 18 de marzo en las canonizaciones de los santos Isidro [...] Con licencia, impresa en Barcelona, por Esteban Liberos, 1622.

Anonymous, Breve relación de las ceremonias hechas en la canonización de los Santos Isidro Labrador [...] Con licencia, en Madrid, por Luis Sánchez, Impresor del Rey, 1622.

Alessandra Anselmi, Roma celebra la monarchia spagnola: il teatro per la canonizazione di Isidoro Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622), in: José Luis Colomer (ed.), Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Madrid 2003, 221-246.

Comitato Romano Ispano per le Centenarie Onoranze, La canonizzazione dei santi Ignazio di Loiola fondatore della Compagnia di Gesù e Francesco Saverio apostolo dell’Oriente: ricordo del terzo centenario XII marzo MCMXXII.

Filippo Crucitti, “GIGLIO, Giacinto”, in VV. AA. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 54. Treccani (2000). Available at: https://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-gigli_(Dizionario-Biografico)/ (Accessed: 12-12-2023).

Marcello Fagiolo, «Il «Gran Teatro barocco» della santità ibero-americana», en A la luz de Roma. La capital pontifícia en la construcción de la santidad. Universidad Pablo de Olavide: Roma Tre-Press. Sevilla, 2020, 19-42.

Maurizio Fagiolo dell’Arco y Silvia Carandini, L’effimero barocco. Strutture della festa nella Roma dell’600, Bulzoni, Roma, 1977.

Giacinto Gigli, Diario Romano (1608-1670), a cura di Giuseppe Ricciotti, Tumminelli Editore, Roma, 1958.

Pamela M. Jones, «Celebrating New Saints in Rome and across the Globe», in A Companion to Early Modern Rome, 1492–1692. Brill, 2019, 148-166.

Fermín Labarga, “1622 o la canonización de la Reforma Católica”. In Anuario de Historia de La Iglesia, 29, (2020), 73-126.

Olga Melasecchi, “Guidotti, Paolo, detto il Cavaliere Borghese”, in VV.AA. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 61. Treccani (2004). Available at: https://www.treccani.it/enciclopedia/guidotti-paolo-detto-il cavalierborghese_%28Dizionario-Biografico%29/ (Accessed: 12-12-2023).

Olivier Michel, “BRICCI (Briccio, Brissio, Brizio), Giovanni”, in VV.AA. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 14. Treccani (1972). Available at: https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-bricci_(Dizionario-Biografico)/ (Accesed: 12-12-2023).

Credits

| Titel | Das Heilige enthüllen: Die Heiligsprechung von 1622 in Rom |

| Autor | Félix Díaz Moreno (Universidad Complutense de Madrid) |

| Bildmaterial | Archivio della Congregazione dell’Oratorio (Rom), Albertina (Wien), Museo Carmus: Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora, Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes (Salamanca), Biblioteca Histórica Municipal (Madrid) |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel |

| Stimme | Rudi Risatti |

Der Anblick enthüllt:

Velázquez und das Theater

In diesem theatralisch wirkenden Gemälde stellt Velázquez die Figuren wie Schauspieler auf die Bühne. Er zeigt, wie Apollon Vulcanus eine Geschichte erzählt, die er lieber nicht erfahren möchte. Der Betrachter wohnt einem Schauspiel bei, durch welches der Maler die Grenzen der Kunst selbst testet. Ausgehend von einem Mythos gelingt es ihm, in einem einzigen Meisterwerk drei Dinge zu vereinen: das, was man tatsächlich sieht, das, was allgemein bekannt ist, und das, was erinnert wird.

Das Gemälde wird von links nach rechts gelesen, wie der Text von Ovids Metamorphosen, den es zu illustrieren scheint und den viele gebildete Betrachter kannten. Auf diese Weise sind zwei verschiedene Leseebenen möglich: eine visuelle und eine intellektuelle, die gleichzeitig die Bildung des Malers und des Betrachters auf die Probe stellen.

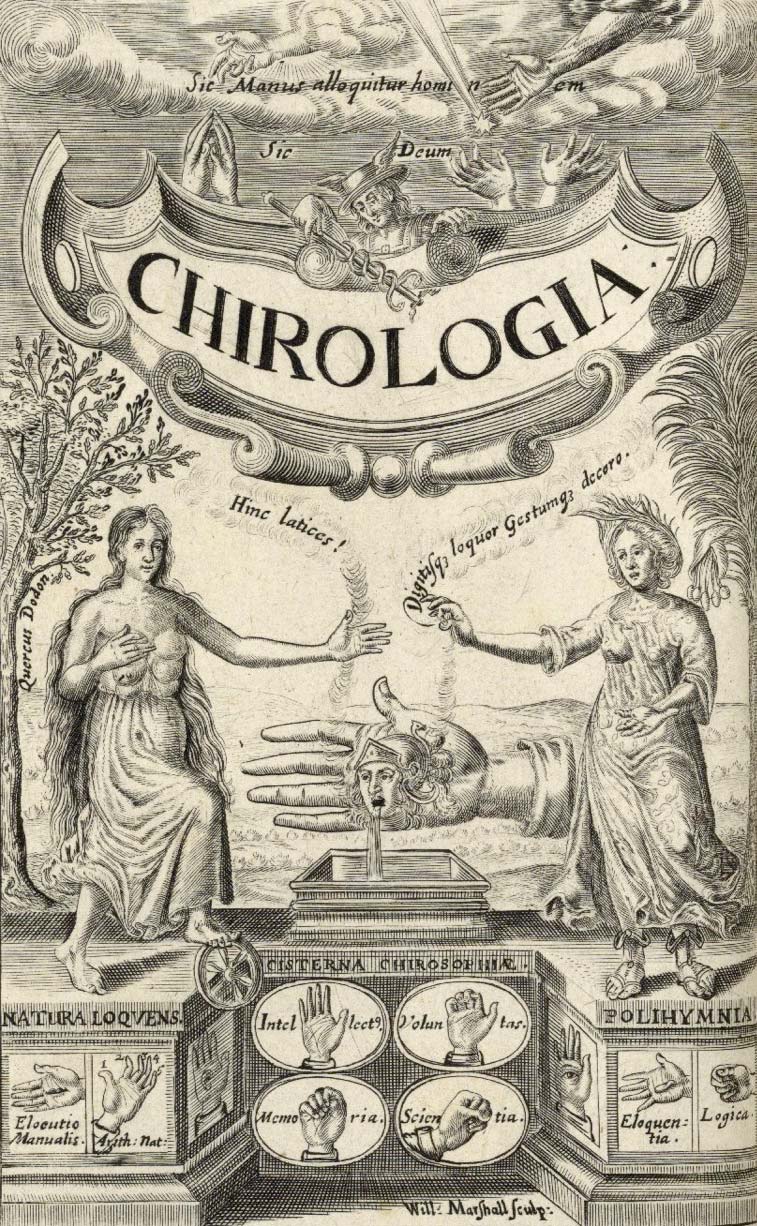

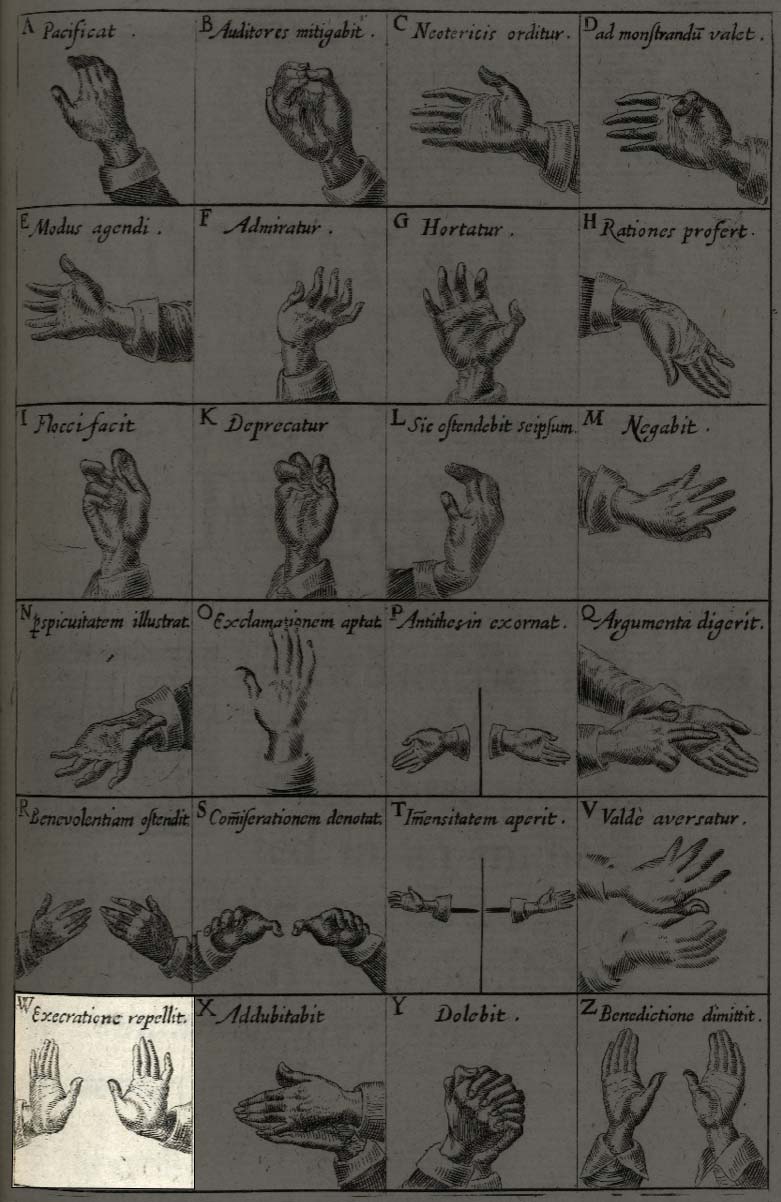

John Bulwers Buch Chirologia zeigt verschiedene Gesten, die die zeitgenössischen Schauspieler verwendeten.

Velázquez zeigt seinen Sinn für Humor, indem er den Originaltext der Metamorphosen mit einer gewissen Distanz und Ironie behandelt und ihm auch einen Hauch von Lächerlichkeit hinzufügt. Vulkans Schande wird zu einer öffentlichen Angelegenheit, indem der Maler dessen Mitarbeiter in die Szene einbezieht.

Venus, hier erwähnt, aber nicht dargestellt, wird auf diese Weise zur eigentlichen Protagonistin des Gemäldes, wie es auch in anderen Darstellungen desselben Sujets der Fall ist.

Enea Vico, Venus und Mars in der Schmiede des Vulkan, 1543. New York, The Metropolitan Museum of Art.

Bibliographie

Primärquellen

Antonio Pérez, Los Quinze libros de los Metamorphoseos, Salamanca, Juan Perier, 1580.

Juan Ruiz de Alarcón, Parte segunda de las comedias del licenciado don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1634.

Lope de Vega, La hermosura de Angélica, Madrid, Pedro Madrigal, 1602.

Literatur

Diego Angulo Íñiguez, “La fábula de Vulcano, Venus y Marte y La fragua de Velázquez”, Archivo Español de Arte, XXXIII, 1960, pp. 149-181.

Trinidad de Antonio, “La fragua de Vulcano”, Velázquez, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Fundación de Amigos del Museo del Prado, 1999, pp. 25-41.

Jonathan Brown, Velázquez. pintor y cortesano, Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 72.

Carmen Garrido Pérez, Velázquez, técnica y evolución, Madrid, Museo del Prado, 1992, pp. 234-245.

Antonio Acisclo Palomino, El Parnaso español pintoresco laureado, Madrid, 1724 (Edición de Madrid, Aguilar, 1947, p. 903).

Javier Portús, Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega, Hondarribia, Nerea, 1999.

Santiago Sebastián, “Lectura iconográfico-iconológica de La fragua de Vulcano”, Traza y Baza, VIII, 1983, pp. 20-27.

Martín S. Soria, “La fragua de Vulcano de Velázquez”, Archivo Español de Arte, XXVIII, 1955, p. 143.

Digital

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000082071&page=1

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171101&page=1

Credits

| Titel | Der Anblick enthüllt. Velázquez und das Theater |

| Autor | Miguel Hermoso Cuesta (Universidad Complutense de Madrid) |

| Bildmaterial | Wikimedia Commons, The Internet Archive, Biblioteca Nacional de España. |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel |

| Stimme | Christiane Mühlegger-Henhapel, Concepción Lopezosa Aparicio |

Attendite et videte

Die Herrlichkeit verhüllen und wieder enthüllen

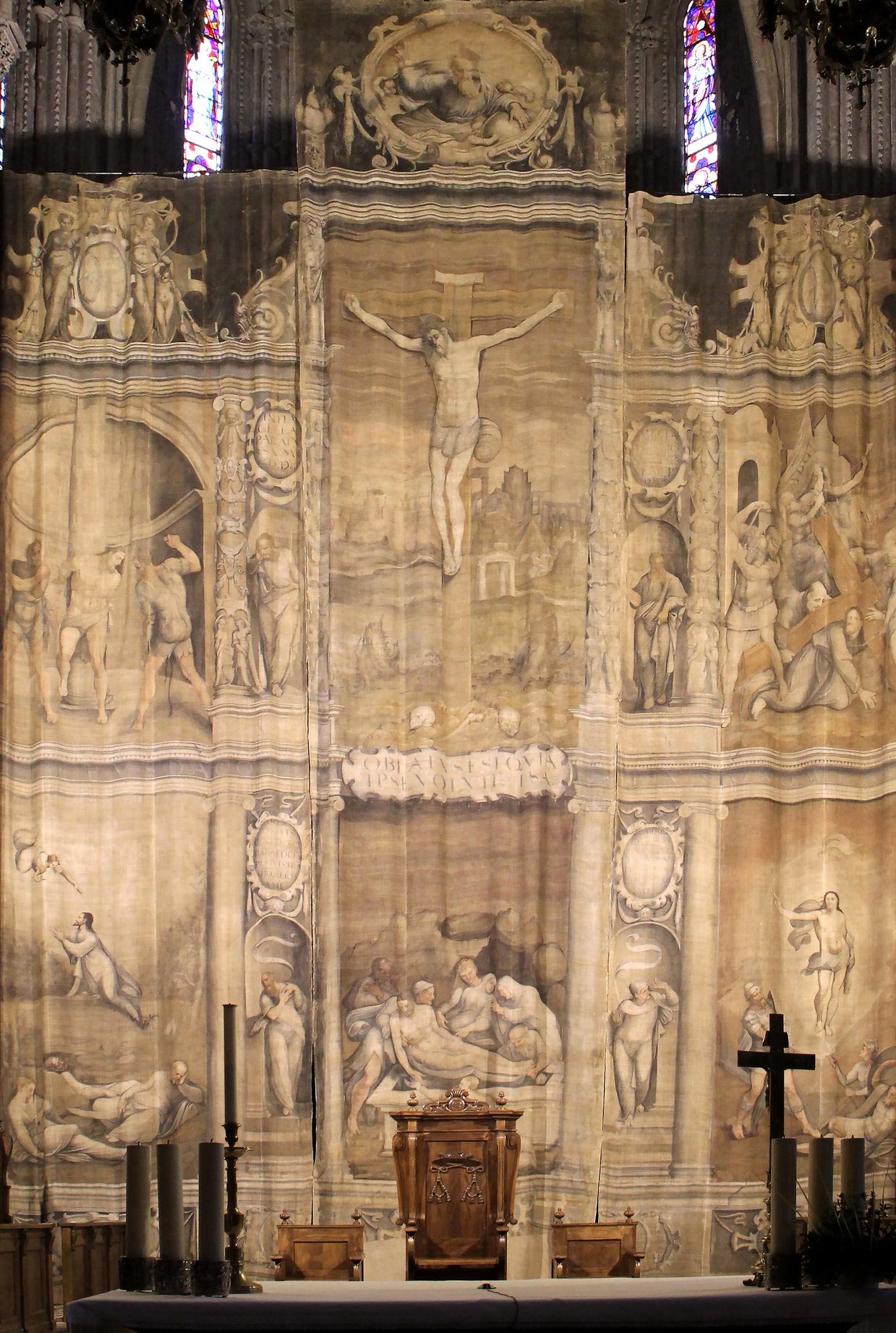

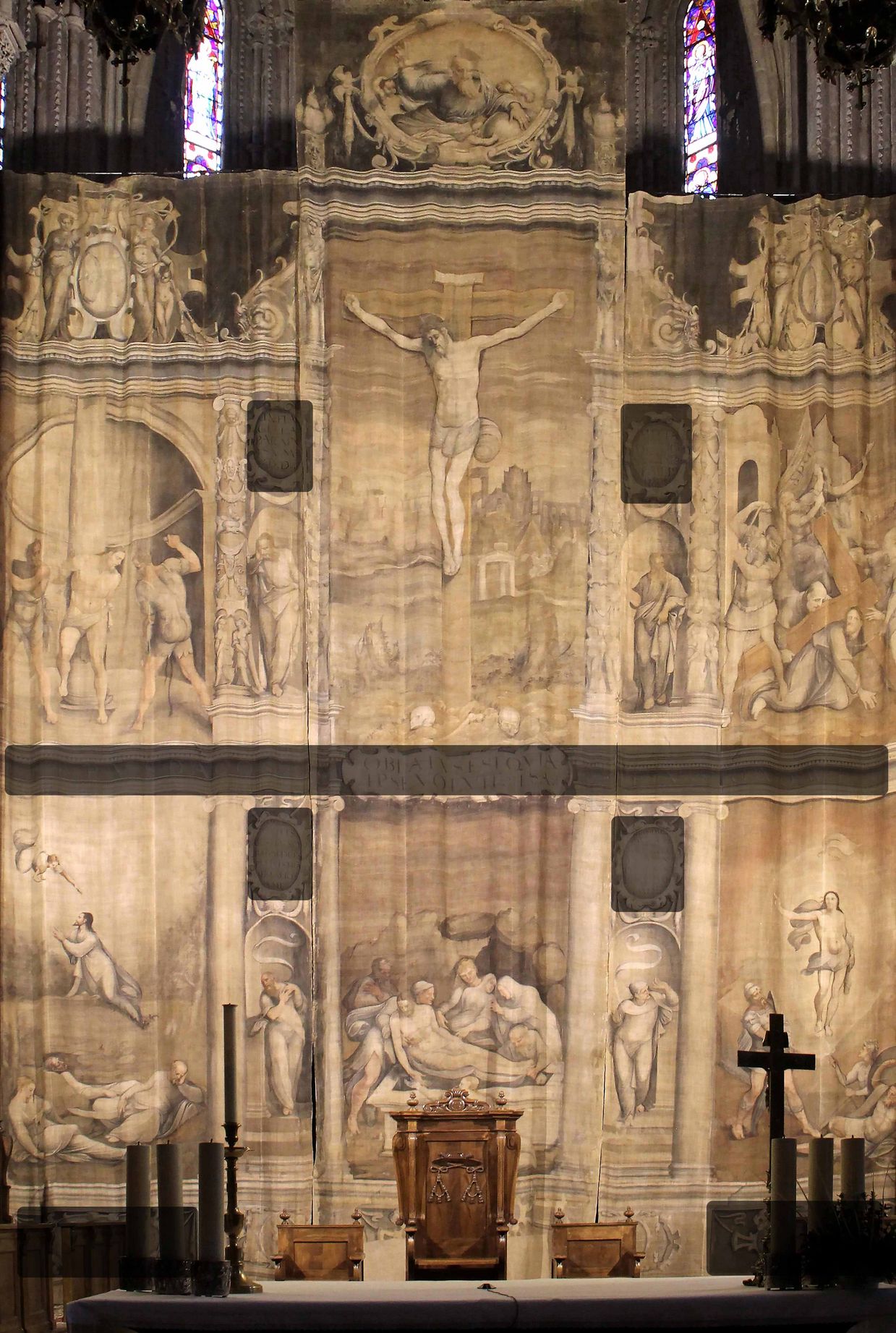

Das Verhüllen und Enthüllen des Heiligen erlangt in christlichen Ritualen eine symbolische Bedeutung auf mehreren Ebenen. Wenn das ‚Sehen Glauben bedeutet‘, entspricht das Enthüllen einer Offenbarung der Wahrheit durch den Blick. Fastentücher, die während der Karwoche verwendet werden, um die Skulpturen und farbenprächtigen Altarbilder zu verbergen, erfüllen diese Funktion und erinnern zugleich an den Schleier des Tempels von Salomon, an die Trauer der Kirche um den Tod Christi oder an die Bewusstwerdung der Sünde. Schleier und Altarbild sind untrennbare Teile desselben künstlerischen Prozesses. In dieser Tour werden wir am Beispiel des Schleiers, der in der Kathedrale von El Burgo de Osma (Soria, Spanien) aufbewahrt und immer noch verwendet wird, diese Symbolik und ihren szenografischen Wert betrachten: Wenn der Schleier während des Mysteriums der Osternacht fällt, lässt sich das Gold des Altars nach Tagen der Ungewissheit wieder in all seiner Herrlichkeit wahrnehmen. Vor den Augen der Betrachter versinnbildlicht der einfache Akt der Enthüllung nichts weniger als das Mysterium der Auferstehung.

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: si est dolor similis sicut dolor meus. Attendite universi populi, et videte dolorem meum: si est dolor similis sicut dolor meus.

Oh, alle, die auf der Straße vorbeigehen, achtet darauf und seht, ob es dort Schmerzen gibt, die meinen Schmerzen gleich sind. Passt auf, Menschen des Universums, und schaut auf meine Schmerzen, ob es dort einen Schmerz gibt, der meinen Schmerzen gleicht.

Außenansicht der Kathedrale von El Burgo de Osma

Ob glatter Stoff, Vorhang oder gemalter Prospekt – das Fastentuch erfüllte während der Karwoche eine wesentliche Funktion in jeder Kirche. Die Liturgie erforderte eine vorübergehende Neugestaltung und Umstrukturierung des Innenraumes, um die Außergewöhnlichkeit der Karwoche, die Idee der Trauer oder die Verherrlichung der Eucharistie hervorzuheben.

Die rituelle Szenografie verlangte das Abdecken der Altäre und das Abdunkeln des Glanzes der Altarbilder.

Diese oft in trüben und dunklen Farben gemalten Schleier imitierten Altarbilder, die ikonografische Bezüge zum Leiden, Tod und Auferstehung Christi herstellten. Sie übernahmen die Funktion des Altars in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Der Schleier der Kathedrale von El Burgo de Osma wurde 1557 gemalt und ist aufgrund seines Alters, seiner künstlerischen Bedeutung und weil er als einer der letzten noch seinen ursprünglichen Zweck erfüllt, ein außergewöhnliches Objekt. In einem performativen und symbolischen Akt bietet der zunächst ver- und dann wieder enthüllte Blick eine Betrachtung der Rolle von Malerei und Bild in der Frühen Neuzeit.

Das Hauptaltarbild der Kathedrale von El Burgo de Osma

Das Hauptaltarbild von El Burgo de Osma ist ein Meisterwerk der spanischen Renaissance. Es wurde von Bischof Pedro Álvarez Acosta (oder da Costa), einem großen Förderer der Künste, in Auftrag gegeben. Die Schöpfer des zwischen 1550 und 1554 geschaffenen Altarbildes waren hauptsächlich zwei nicht spanische Bildhauer: Juan de Juni und Juan Picardo.

Das Retabel ist ausschließlich der Darstellung von Herkunft und Leben der Jungfrau Maria gewidmet. Von Anfang an äußerst prächtig angelegt, kommt seine außergewöhnliche bildhauerische Qualität durch ein gewisses szenografisches Gespür zur Geltung, wie sich im zentralen Bereich mit der Darstellung der Himmelfahrt Mariens zeigt.

Das Fastentuch

Ein so außergewöhnliches Ensemble wie das Hauptaltarbild der Kathedrale von El Burgo de Osma benötigte einen gemalten Schleier von gleicher Größe, um es zu Ostern gänzlich verbergen zu können. Dieser ist auf 1557 datiert und wurde somit nur ein Jahr nach dem hölzernen Altar fertiggestellt. Er besteht aus drei großen Teilen und misst gesamt etwa 12,5 × 10 Meter. In diesem Video kannst du es besser sehen.

Seine Urheberschaft ist komplex und wird seit Jahrhunderten mit dem höfischen Kontext in Verbindung gebracht. Die am weitesten akzeptierten Zuschreibungen sind Navarrete el Mudo oder der königliche Maler Diego de Urbina, wobei die zweite wahrscheinlicher ist.

Der gemalte Schleier imitiert ein plastisches Altarbild, das viel einfacher gestaltet ist, als das hölzerne. Stilistisch nimmt er die bald anbrechende klassizistische Wende der Altarästhetik in Spanien vorweg. Die beiden, seitlichen Abschnitte zeigen zwei aufeinanderliegende, ionische Galerien; sie bilden die Säulen des dahinter verborgenen Altarbildes nach.

Ikonographisch beschreibt der Schleier die Passion, die Szenen der Kreuzigung und der Beerdigung Christi.

Ein Passionstheater

Das plastisch wirkende Altarbild behandelt das Thema der Passion in sechs großen Szenen, wobei der Mittelteil im Vordergrund steht: Die Grablegung befindet sich wegen ihrer Verbindung zur Eucharistie über der Monstranz. Weiter oben zeichnet sich ein großes Kruzifix vor dem Hintergrund klassischer Ruinen wie der Pyramide des Caius Cestius ab. Das grafische Repertoire und die verwendeten Referenzen für die Komposition sind sehr vielfältig, wobei Anklänge an Raffael und Michelangelo vorherrschen, ein neues Konzept, das Urbina wiederverwenden sollte und für das der Einfluss Becerras wichtig ist: monumentale und ausdruckstarke Figuren, die nach und nach die Eleganz der Renaissance und die Anklänge an Berruguete ersetzen.

Das Spektakel des Verhüllens und Enthüllens

Der katholische Ritus bot während der Karwoche reichlich Inszenierungsmöglichkeiten voller Dramatik, die unter den Gläubigen emotionale und symbolische Eindrücke hervorrufen konnten. In diesem Kontext spielte der Sehsinn eine übergeordnete Rolle. Doch es wurden – vor allem in den besonderen Passagen zwischen dem Tod und der Auferstehung Christi – auch die anderen Sinne einbezogen, insbesondere Gehör und Geruch.

Die rituelle Erzählung der Passion lebte von starken Kontrasten, etwa Licht versus Dunkelheit, klare versus trübe Farben, Lärm versus Stille. Diese nahmen die Gläubigen auf direkte Weise wahr.

Die Reduktion von Licht, Helligkeit und Farbe haben in der Buß- und Osterliturgie eine tiefe Symbolik: die Dunkelheit, die Kerzen des Denkmals, die Segnung des neuen Feuers usw. An diesen Tagen wurden das Gold und die prächtige Farbpalette des Altarbildes durch den Schleier verborgen.

Auf diese Weise entstand eine komplementäre Beziehung zwischen dem Fastentuch und dem Altarbild, voller symbolischer Andeutungen und Ersetzungen. Der Schleier wurde doch auf der Grundlage des Altarbildes konzipiert, das er verdeckte und dessen Platz im Presbyterium er einnahm.

Wenn schließlich das Fastentuch fällt, sind Gott und seine Herrlichkeit wieder gegenwärtig und offenbaren sich leibhaftig vor den Augen der Gläubigen. In diesem Moment sind der Mensch und die Fähigkeit zu sehen und zu erkennen – durch die Sünde von Gott getrennt – wieder vereint. Der Schleier, der das Sancta Sanctorum unsichtbar machte, fällt und Christus wird nun in seiner Auferstehung sichtbar: die Allianz, zu der die Menschheit durch Jesus am Kreuz und im Grab Zugang erhält, wird erneuert. Danach kehrt das Leben durch die Hoffnung auf die Auferstehung auf die Erde (und nach El Burgo de Osma) zurück.

Passion Veil falls, Video by Ramón Pérez de Castro, Year 2024, Duration: 01:50.

Bibliographie

Trinidad de Antonio Sáenz, “Diego de Urbina, pintor de Felipe II”, in: Anales de Historia del Arte, 1, 1989, 141-158.

Trinidad de Antonio Sáenz, “Dos sargas de Diego de Urbina depositadas en el Parral de Segovia”, in: Boletín del Museo del Prado, 14, 32, 1993, 33-40.

Fernando Collar de Cáceres, “Diego de Urbina (1516-1595). Pintura y mecenazgo antes de 1570”, in: Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 22, 2010, 103-136.

Anna Muntada Torrellas, “«De la gloriosísima y purísima Madre de Dios». Claves para una lectura iconográfica del retablo mayor de la S. I. Catedral de El Burgo de Osma”, in: Llena de Gracia. Iconografía de la Inmaculada en la Diócesis de Osma-Soria, edited by Juan C. Atienza Ballano, Soria, Cabildo S.I. Catedral de El Burgo de Osma, 2005, 77-119.

Anna Muntada Torrellas, “Velo de pasión del obispo Pedro Álvarez da Costa”, in: Paisaje interior. Las Edades del Hombre. Soria 2009, 482-486.

Meister von Osma, Schleier des Kreuzes von Bischof Pedro García de Montoya, ca. 1450-1475. Kathedrale von El Burgo de Osma (Soria, Spanien).

Video, in dem das Fastentuch eingesammelt wird. Ramón Pérez de Castro, 2024). Resurrexit sicut dixit ist in dieser Filmsequenz inkludiert.

Credits

| Titel | Attendite et videte. Die Herrlichkeit verhüllen und wieder enthüllen |

| Autor | Ramón Pérez de Castro (Universidad de Valladolid) |

| Bildmaterial | Ramón Pérez de Castro; Diócesis y Cabildo de la S. I. Catedral de El Burgo de Osma (Soria); Fundación Las Edades del Hombre (Valladolid); Museo Nacional del Prado (Madrid). |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Christiane Mühlegger-Henhapel |

| Stimme | Rudi Risatti |