Zwischen Himmel und Erde

Spiritualität und Materialität des Tastsinns

Isabel Alba • Felipe Serrano

Ritual und Tastsinn

Ist das Tasten nur ein körperlicher Vorgang oder hat es auch eine spirituelle Komponente

Der Tastsinn ist unmittelbar mit dem Schöpfungsakt verbunden.

Mit dem Tastsinn nehmen wir die physischen Eigenschaften von Oberflächen wahr.

Durch den Tastsinn können wir Schmerzen empfinden.

Durch den Tastsinn können wir Zärtlichkeit empfinden.

Eine Berührung kann Ungläubige zu Gläubigen machen, weil sie die irdische Ebene mit der himmlischen

Wie funktioniert eine Berührung?

Über die Hand gelangt die physische Welt in unser Bewusstsein. Die tastende Bewegung der Finger ist das Ritual, das zur haptischen Wahrnehmung führt.

Durch Berühren und Berührtwerden nimmt der Mensch die Materialität der Umwelt und anderer Lebewesen wahr und kommt mit ihnen in Kontakt.

Dank des haptischen Sinns glauben wir an die physische Existenz dessen, was wir berühren.

Deshalb kann Berührung als Brücke zwischen Himmel und Erdeinterpretiert werden.

Thomas musste die Wunden Jesu berühren, um an dessen Auferstehung zu glauben: „Streck deinen Finger aus – hier sind meine Hände! Lege deine Hand in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ (Johannes 20:27).

Doch wie funktioniert der Tastsinn?

Eine Berührung vermittelt die Materialität eines Objekts oder Wesens, lässt Form und Volumen wahrnehmen und die Eigenschaften von Oberflächen erkennen: Glätte, Rauheit, Formbarkeit und Temperatur. Dadurch lernen wir beispielsweise Liebkosungen zu schätzen oder erfahren körperlichen Schmerz.

Tatsächlich verbindet uns der Tastsinn mit der Welt durch Empfindungen, die es uns ermöglichen, die Realität zu fühlen, zu erkennen und uns an sie zu erinnern, selbst wenn es sich um eine Täuschung bzw. eine von den Augen wahrgenommene Illusion handelt. Daher können die anderen Sinne die Wahrnehmung der Berührung aktivieren, auch ohne physischen Kontakt.

Durch den Tastsinn spüren wir das, was uns umgibt. Er kann somit unsere Vorstellungskraft lenken.

Jede künstlerische Äußerung hat haptische Qualitäten, die den Betrachter dazu einladen, sich taktile Empfindungen vorzustellen.

Das Tastorgan, unsere Haut, berührt nicht nur, sie wird auch selbst berührt, zum Beispiel von den Textilien, die unseren Körper bedecken, wodurch unterschiedliche Empfindungen ausgelöst werden.

* Animation erstellt mit KI

Bilder erstellt mit KI

Wie vermittelt die virtuelle Welt Texturen?

Wie wirkt sich die hochtechnisierte Gesellschaft von heute auf den Tastsinn aus?

Neue Technologien stellen immer höhere Anforderungen an unseren Sehsinn. Dies führt jedoch auch zu einer Art ‚visueller Verschmutzung‘. Mit der Reduzierung des physischen Kontakts kann zudem eine Schädigung unseres haptischen Gedächtnisses einhergehen.

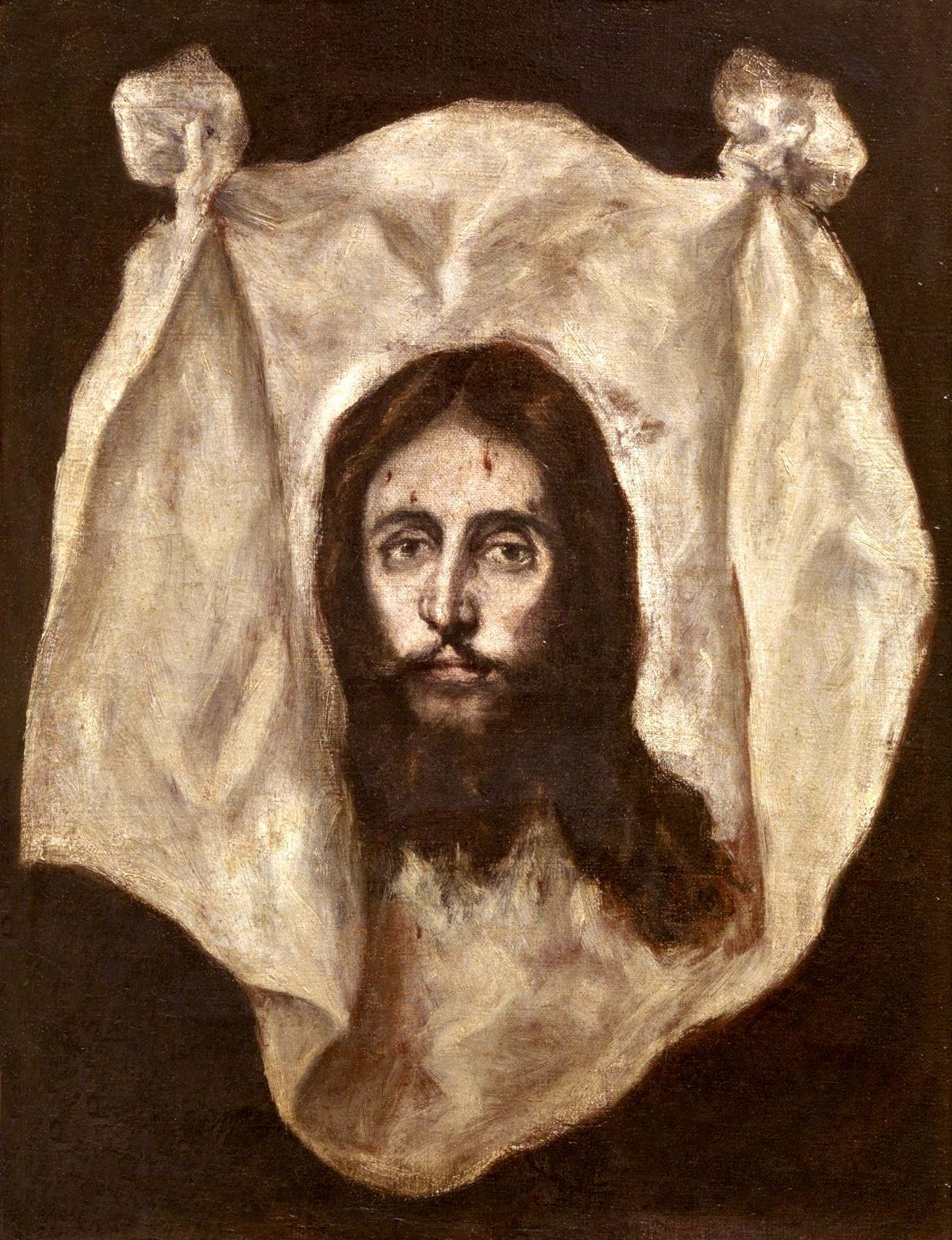

Das Göttliche berühren. Das Heilige Antlitz von Jaén

Wie wir gesehen haben, bedeutet Berühren, etwas oder jemanden zu erkennen. Wir werden nun einen Kult untersuchen, in dem Berührungen eine große Rolle spielten und immer noch spielen.

Ein direkter Kontakt mit dem Göttlichen

Der Wunsch, Reliquien zu berühren oder ihnen zumindest nahe zu sein, war im Laufe der Geschichte stets vorhanden.

Ihre wundertätigen und schützenden Eigenschaften sowie die Nähe zu den Werten und Idealen, die sie repräsentierten, förderten dieses Interesse. Doch Berührungen waren nicht immer möglich und diese Einschränkung verstärkte das Verlangen, sich ihnen zu nähern.

Die Reliquien der Passion

Dieses Verlangen nach Berührung war größer, wenn die Reliquie von Christus selbst stammte, und noch stärker, wenn sie auf eine wichtige Episode seines Lebens, wie die Passion, zurückzuführen war und wenn eine Reliquie ohne menschliches Zutun entstanden war, wie es bei den sogenannten acheiropoieta der Fall war.

Diese waren Produkte eines wundersamen Ereignisses, also Geschenke Gottes. Zu den herausragenden acheiropoieta der Passion zählten das Turiner Grabtuch, das Schweißtuch von Oviedo und das Schweißtuch der Heiligen Veronika.

Was war das Schweißtuch der Veronika?

Der Überlieferung nach haben sich drei Christusporträts auf dem Schleier der Heiligen Veronika, der als Schweißtuch verwendet wurde, eingeprägt. Eines soll sich in Rom befunden haben, das andere, was zweifelhafter ist, in Jerusalem, und schließlich gab es noch das, welches hier interessiert, in der Kathedrale von Jaén.

Diese Porträts galten als überaus symbolträchtig, da sie direkt von Jesus stammten.

Diese ‚Spuren‘ Christi machten seine Gegenwart noch realer. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erinnerte Bartolomé Ximénez Patón in Anlehnung an das Zeugnis von Kardinal Baronio daran, dass Christus Zeichen „seiner göttlichen Menschlichkeit“ hinterlassen habe, die denen, die sich näherten, als Trost oder Heilmittel dienten. (Ximénez Patón, 1628, S. 42).

Das Heilige Antlitz von Jaén

Die Aufbewahrung einiger dieser Reliquien in Spanien ermöglichte es den Gläubigen, Zugang zu Reliquien von solcher Bedeutung zu erhalten, die normalerweise nur in Rom oder im Heiligen Land zu finden sind. So geschah es auch in der Kathedrale von Jaén mit dem Reliquiar des Heiligen Antlitzes.

Tausende von Pilgern kamen aus aller Welt in die Stadt, um das „wahre Porträt“ Christi nicht nur zu sehen, sondern auch zu berühren.

Erfahren Sie mehr über den Bau der Kathedrale, in der sich das Heilige Antlitz befindet

Die Ausstellung der Reliquie

Die Reliquie wird zweimal im Jahr feierlich ausgestellt, am Karfreitag und am 15. August, dem Tag der Himmelfahrt der Jungfrau Maria, der Schutzpatronin der Kathedrale.

In der Frühen Neuzeit wurde das Heilige Antlitz zum Hochaltar und dann zu den oberen Galerien gebracht, von wo aus es den Gläubigen von den Balkonen des Doms aus präsentiert wurde. Diese Balkone waren mit Wappenbannern und jeweils zwei großen brennenden Wachskerzen geschmückt. Bevor die Reliquie herausgebracht wurde, zündeten die Messdiener auch Weihrauch an. Es war der Bischof und in seiner Abwesenheit der Dekan, der die Reliquie präsentierte. Sie wurden von Priestern begleitet, während die Messdiener von anderen Balkonen in der Nähe des Hauptbalkons ihre Ankunft ankündigten. Es wurden Litaneien gesungen, die in der Nähe zu hören waren und so auch in den städtischen Raum eindrangen.

Abgesehen von diesen beiden Daten drehte sich der Kult des Heiligen Antlitzes um den Ort, an dem es aufbewahrt wird: die Hauptkapelle.

Die Ausstellung des Heiligen Antlitzes – 15. August 2023, Jaén. Foto: © Kathedrale von Jaén

Ein Fest für die Sinne

Die Zeremonie der Enthüllung des Heiligen Antlitzes bezog alle Sinne mit ein. Die Pilger, die gekommen waren, um die Reliquie zu sehen, rochen den Weihrauch, mit dem sie verehrt wurde, lauschten den Litaneien und der Musik, welche die Feierlichkeiten untermalten, und sie durften sie - was bei anderen Reliquien nicht üblich war - berühren, sogar küssen und mit Gegenständen berühren, die gesegnet werden sollten.

Sehen

Selbst aus großer Entfernung, so betonten frühneuzeitliche Quellen, war die Reliquie sehr deutlich zu sehen. Der Humanist Ximénez Patón (1569-1640) erklärte, eines der Wunder des Heiligen Antlitzes bestehe darin,

“que viniendo tanta gente a vella, nadie se va descontento de avella visto, porque aunque más distantes se pongan la ven con la distinción y certeza, que los que la miran muy cerca y así ha sucedido y sucede, que por muchos no caber en la plaça ni en contorno de la Santa Iglesia por cuyas ventanas la va mostrando a la gente devota el obispo, o en su ausencia el deán, se suben a açoteas, y torres y aun a la questa y al castillo que es grande espacio de tierra y afirman con mucha verdad la han visto muy a su gusto”.

Ximénez Patón, 1628, fols. 41-42.

„dass, obwohl so viele Menschen kommen, um es zu sehen, niemand mit seinem Anblick unzufrieden ist, denn wie weit entfernt sie auch sein mögen, sie sehen es genauso klar und deutlich wie diejenigen, die es aus nächster Nähe betrachten. So kam und kommt es vor, dass der Bischof, oder in seiner Abwesenheit der Dekan, die Reliquie durch die Fenster zeigt, weil auf dem Platz oder um die Kathedrale herum nicht genug Platz für die vielen Menschen ist. Die Leute klettern auf Dachterrassen und Türme und sogar auf den Hügel und die weit entfernte Burg und erklären wahrheitsgemäß, dass sie sie zu ihrer großen Zufriedenheit gesehen haben.“

Ein größeres Privileg war es jedoch, sie zu berühren!

Riechen und Hören

Auch Geruch und Gehör spielten eine wichtige Rolle. Weihrauch kündigte die Ankunft des Heiligen Antlitzes an, zusammen mit Musik und Gesang in der Kapelle. Zu diesen Klängen gesellten sich auch die Rufe derjenigen, die das Heilige Antlitz sahen und sich in und außerhalb der Kathedrale drängten:

„Diejenigen, die aus verschiedenen Provinzen pilgern, um die Heilige Veronika zu sehen, sind so zahlreich, dass diejenigen, die sie zur Schau stellen, nur Menschen sehen können, die dermaßen andächtig sind, dass die meisten von ihnen weinen und viele schreien, weil der Herr, der sie angerührt hat und sich ihnen zeigt, das Herz durch die Augen mit einer solchen Kraft bewegt, dass es jeden in Erstaunen versetzt, erschreckt und ängstigt und so sanft berührt, dass ich bezeugen kann, dass ich sehr oft zögere, sie anzusehen, wenn sie ausgestellt wird.“

Noch bemerkenswerter als Sehen, Riechen und Hören war zweifellos das ...

Tasten

Die Pilger in der Kathedrale konnten die Reliquie berühren und küssen, sobald sie aus ihrem Schrein entnommen war.

Man sollte nicht vergessen, was es bedeutete, einen der wenigen erhaltenen Gegenstände zu berühren, die in direktem Kontakt mit Christus gestanden waren und von denen die Gläubigen glaubten, dass sein Antlitz mit seinem Schweiß und seinem Blut eingeprägt worden war.

Bei ihrem Gang durch die Kathedrale hielten die Gläubigen alle möglichen Gegenstände an das Glas, wie Rosenkränze, Stoffstücke und vor allem die sogenannten Veronicas, die, nachdem sie „mit dem Original in Jaén berührt“ worden waren, wie die Aufschrift auf ihnen besagte, dessen schützende Eigenschaften erhielten. Die Gläubigen, denen es gelang, die Reliquie persönlich zu erleben, hatten nicht nur die mentale Erinnerung an die Reliquie, sondern auch die Erinnerung an ihre Haptik.

Berühren oder nur sehen: Exzesse der Hingabe

Die ‚Impulse‘ dieses Kultes wurden durch den Wunsch getrieben, die Reliquie zu berühren.

Am Tag Mariä Himmelfahrt war die Kathedrale festlich dekoriert und natürlich viel besser besucht als sonst üblich, und zu dieser Zeit kam es zu Exzessen, die auf die Anwesenheit einer größeren Zahl von Gläubigen zurückzuführen waren.

Aus dem 16. Jahrhundert gibt es Belege für den Wunsch, den Zugang der Gläubigen zu den oberen Galerien des Tempels zu beschränken, insbesondere aus der Zeit von Kardinal Merino (1527). Während der Amtszeit von Fray Juan Asensio (1690) war den Gläubigen der Zugang noch gestattet, aber er wurde streng kontrolliert, und Männer und Frauen mussten getrennt bleiben.

José Risueño, Porträt des Bischofs Rodrigo Marín y Rubio, ca. 1714.Segorbe, Cathedral. Foto: © Catedral de Segorbe.

Bischof Rodrigo Marín und der Wandel des Rituals

Im Jahr 1731 änderte sich die Art und Weise, wie das Fest abgehalten wurde, auf Initiative des Bischofs Rodrigo Marín y Rubio (1714–1732). Dieser Prälat gab einen neuen Rahmen für das Heilige Antlitz und eine neue silberne Schatulle für dessen Aufbewahrung in Auftrag. Das kostbare Stück wurde 1731 von José Francisco de Valderrama aus Córdoba angefertigt.

Von dem Moment an, als die Reliquie in den neuen Rahmen eingesetzt wurde, änderte sich die Zeremonie seiner Enthüllung, weil der Kontakt mit der Reliquie nun streng eingeschränkt wurde. Dies löste bei allen Gläubigen große Bestürzung aus, die von nun an die Reliquie nur mehr ansehen

Die Enthüllung des Heiligen Antlitzes heute

Die Zeremonie der Enthüllung verschwand in den 1980er Jahren, nicht aber der Kult des Heiligen Antlitzes, das jeden Freitag – auch noch heute – zur Verehrung ausgestellt wird. 2014 wurde die große Zeremonie der Enthüllung jedoch zu den traditionellen Daten, Karfreitag und Mariä Himmelfahrt, wieder belebt.

Die Forschung zu diesem wichtigen Fest ist derzeit im Gange, um ein vollständiges Bild davon zu erhalten.

Aufnahme der Enthüllung am 15. August 2023. Video: © Catedral de Jaén.

Die haptische Qualität der Kleidung

Die Kleidung wird zu unserer zweiten Haut. Den ganzen Tag über sind wir in Kontakt mit den Textilien, die unsere Körper bedecken.

Körper und Kleidung sind Ort und Material, auf dem das schöne Gebäude einer Person errichtet wird.

Ins Deutsche übersetzt aus: Thomas Carlyle, Sartor Resartus, 1831

Texturen wahrnehmen

Wie nehmen wir die Taktilität dessen wahr, was wir sehen, aber nicht berühren können?

Die Textur beeinflusst unsere Wahrnehmung und verursacht physische oder psychische Empfindungen. Menschen, die ein Kunstwerk betrachten, das Dargestellte aber logischerweise nicht berühren können, verbinden trotzdem automatisch das, was sie sehen, mit ihrem haptischen Gedächtnis

Wir können eine Textur aber auch erkennen, ohne sie zu sehen. Wir erinnern uns sogar an das Gefühl, das sie bei uns auslöste, als wir sie berührten, etwa ob wir sie angenehm fanden oder ob sie uns Unbehagen bereitete.

Die Textur der zweiten Haut

Kleidung besteht aus Stoffen und daher tragen Stoffe zur Konstruktion unseres Images wesentlich bei. Sie verändern unsere Erscheinung und spiegeln somit die Rolle wider, die wir in der Gesellschaft einnehmen. Durch die transformative Kraft der Kleidung erschaffen wir eine spezifische Identität, ein einzigartiges Bild, das einer historischen Zeit und einem geografischen Ursprung entspricht. Daher kann Kleidung als „zweite Haut“ bezeichnet werden.

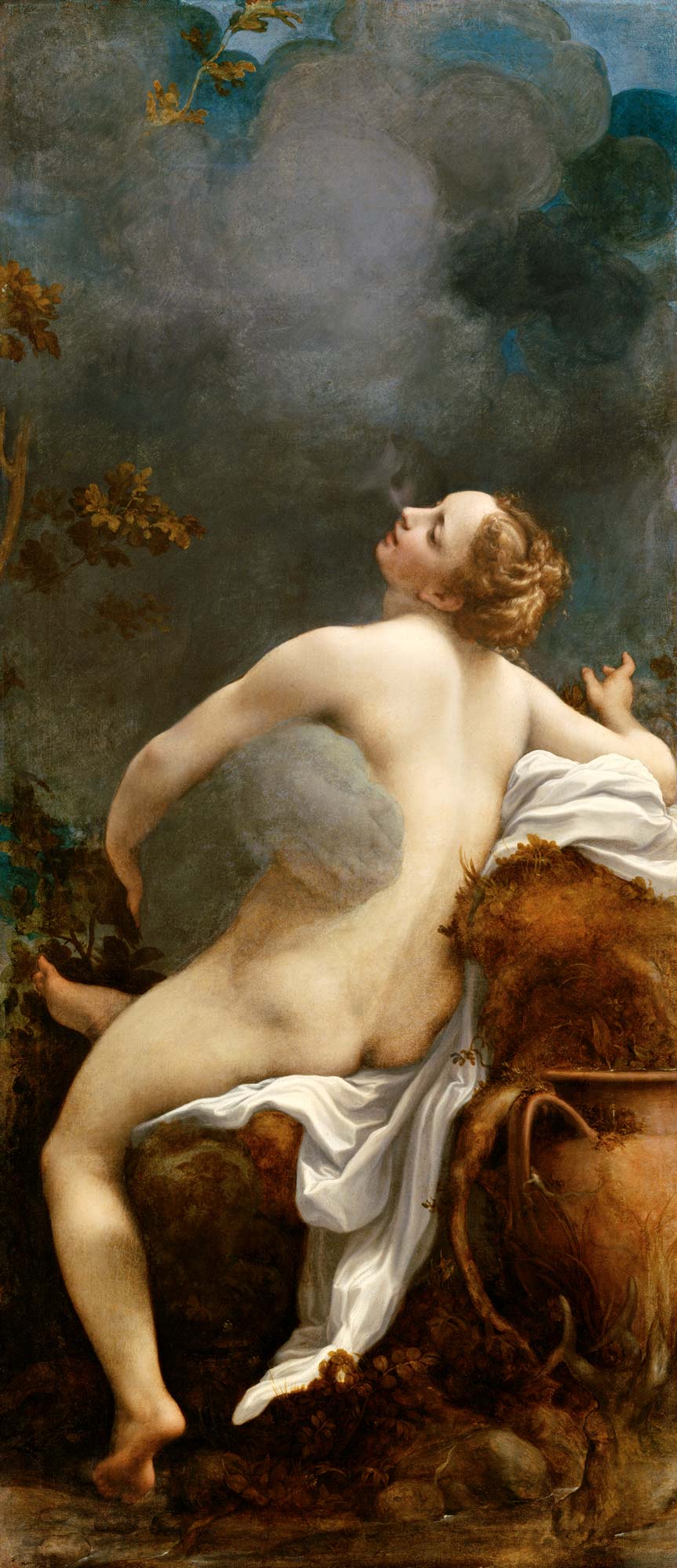

Die zweite Haut der Götter: Ein Festzug aus dem Jahr 1789.

Die Feste der Frühen Neuzeit helfen uns, das Konzept der ‚zweiten Haut‘ besser zu verstehen.

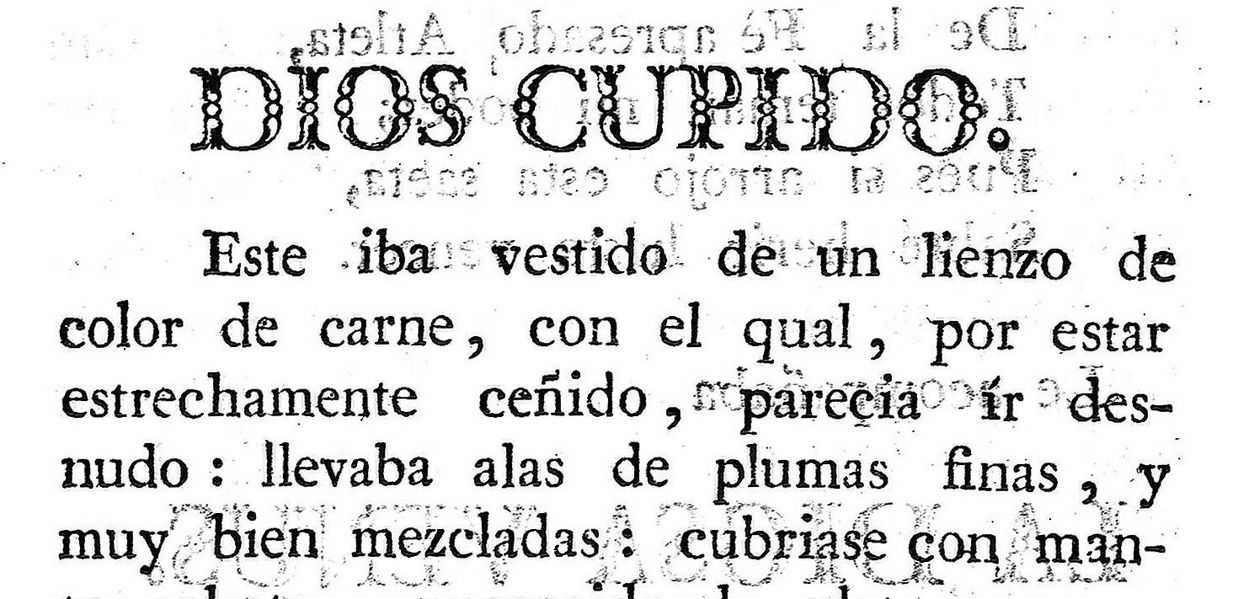

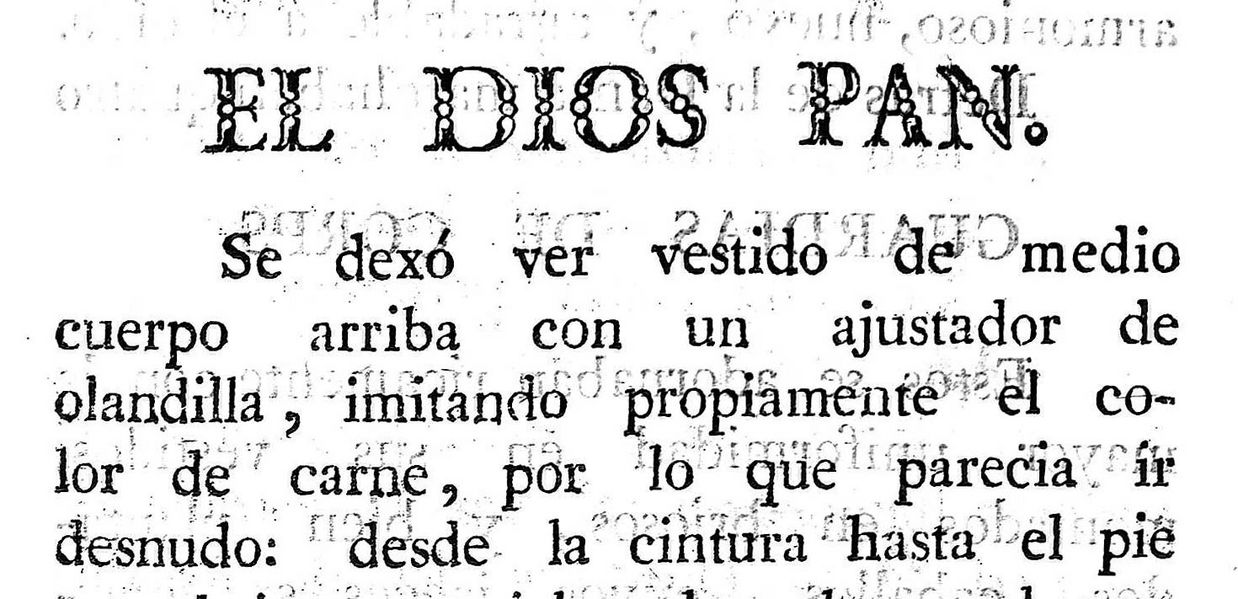

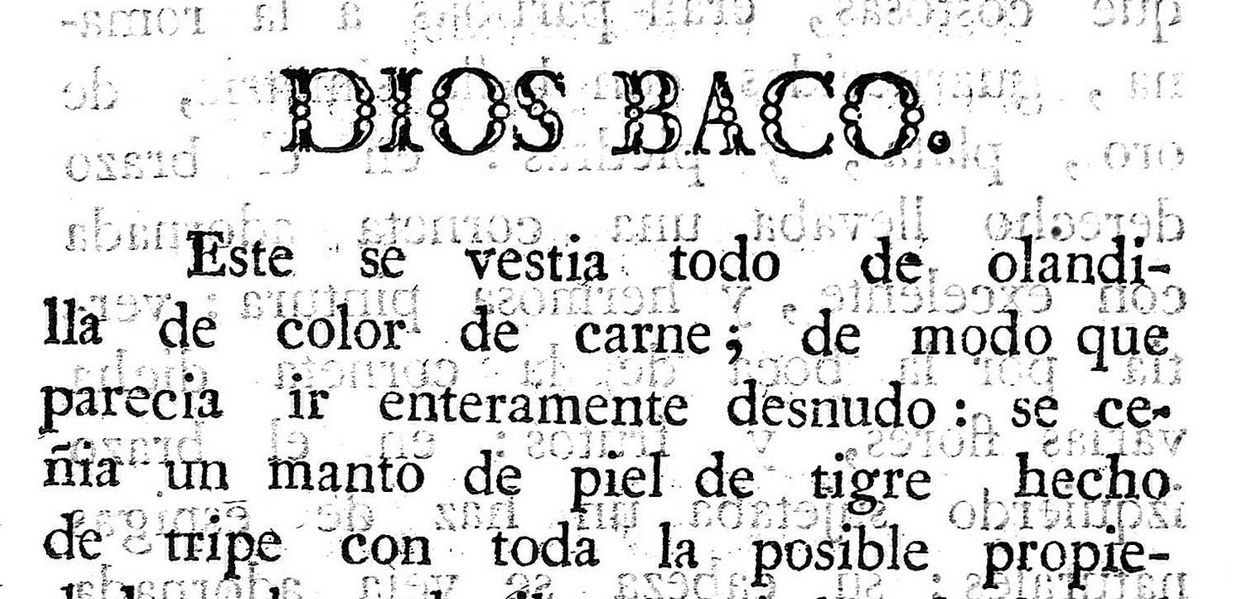

Der Reichtum an Textilien und Verzierungen war eines der Hauptmerkmale der Kostüme im all’antica-Stil, die von den Darstellern des Festzugs getragen wurden, der 1789 von der Seilerzunft in Malaga veranstaltet wurde.

Die in der historischen Festbeschreibung erwähnten Stoffe und Fasern wecken viele haptische Empfindungen. Lasst uns einige davon entdecken …

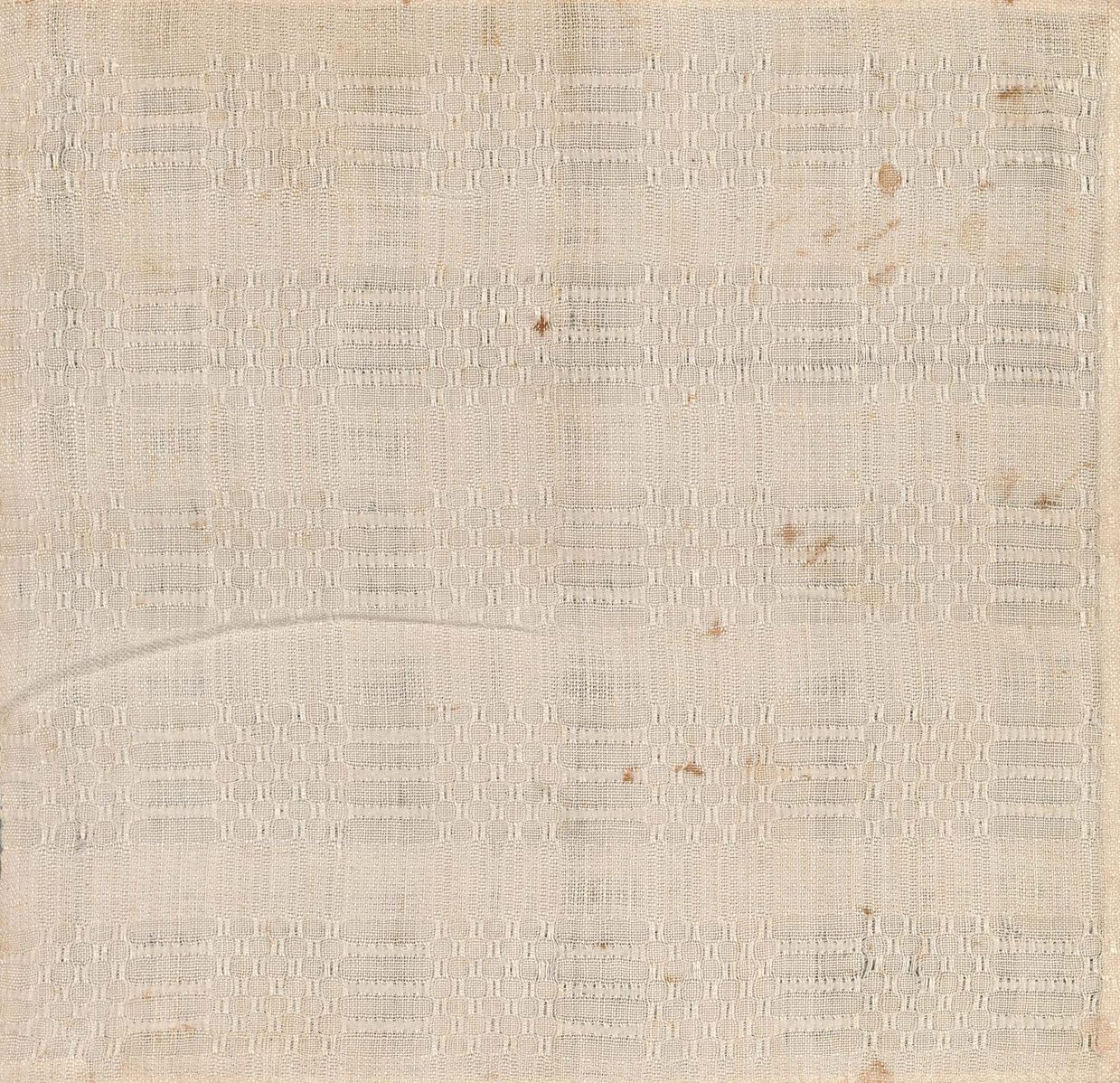

Olandilla

Einige Götter, wie Pan, Bacchus und Amor, vermittelten beim Festzug den Eindruck, halbnackt aufzutreten. In Wahrheit trugen sie ein feines Leinen, das Nacktheit vortäuschte und das in Spanien olandilla genannt wurde.

Wollsamt

Der Gott Bacchus trug einen Umhang aus Wollsamt (spanisch: tripe), der ein Tigerfell imitieren sollte, mit Bemühung möglicherweise.

Seine Textur sollte rau und warm sein.

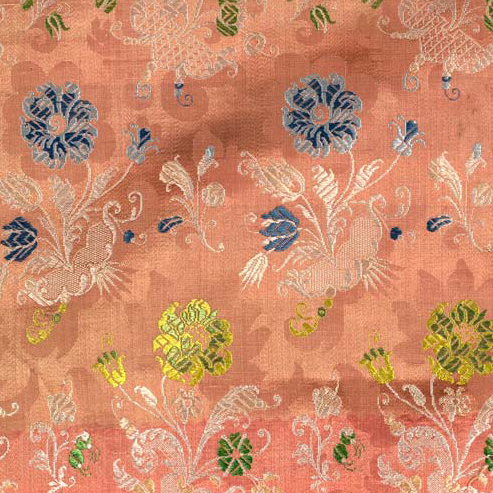

Seide

Seide war die Faser, die beim Festzug am häufigsten zur Herstellung von Kleidungsstücken oder kleinen Accessoires verwendet wurde. In der Festbeschreibung von 1789 wird Seide manchmal als Bestandteil von Satinstoffen oder chamberguillas (Seidenbändchen) genannt. Wahrscheinlich wurde sie auch in viele der verwendeten Stoffe eingewebt, die im Text nicht erwähnt werden.

Pailletten

Viele der Götter und Göttinnen trugen Textilien, die mit Metallpailletten und bunten Perlen bestickt waren, wie etwa die Schuhe aus Saffian-Leder der Abundantia, der Göttin der Überflusses.

Pailletten fühlen sich grob und kalt an.

Silberbrokat

Silberbrokat, ein mit Silber oder Gold verwobener Seidenstoff, war eines der am häufigsten verwendeten Materialien.

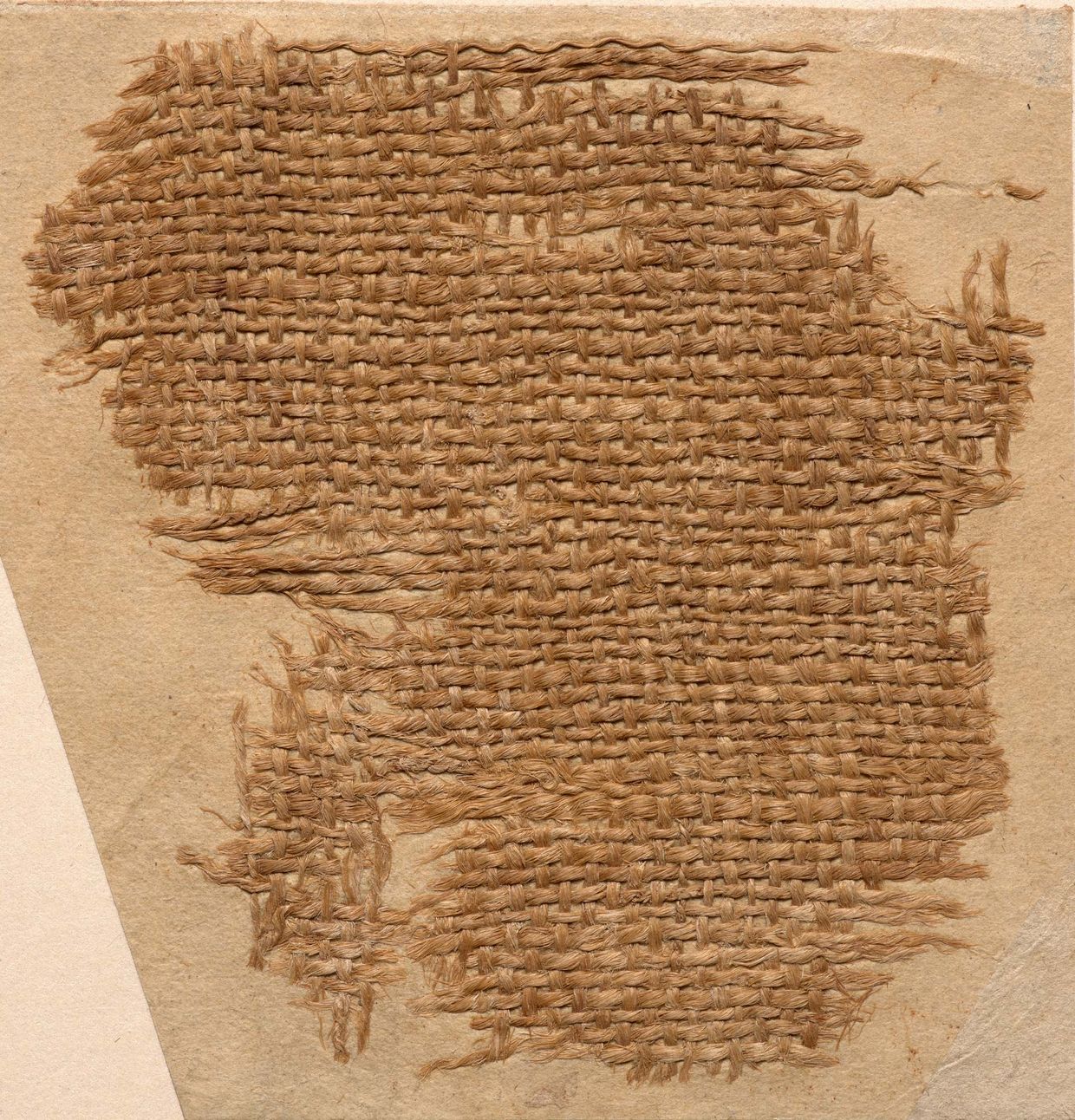

Leinwand

Leinwand (auch Segeltuch oder Canvas) wurde aus Leinen oder Hanf gewebt. Die Textur kann recht weich sein, wenn es aus Leinen, oder rau, wenn es aus Hanf besteht. Dieser Stoff konnte fein oder grob gewebt sein und wurde für verschiedene Zwecke verwendet, wie der Maskenzug von Malaga zeigt: Apollo trug einen Kurzrock und Astrea eine Tunika aus Leinwand.

Bibliography

Bianconi, Lorenzo e Maria Cristina Casali Predielli. 2018. “Corrado Giaquinto: Carlo Broschi detto il Farinelli”, in I ritratti del Museo della musica di Bologna da padre Martini al Liceo musicale. Firenze: Leo S. Olschki, pp. 103-124.

Carreras, Juan José. 2020. “Farinelli’s Dream: Theatrical Space, Audience and Political Function of Italian Court Opera in 18th-Century Madrid”, in Margaret SCHARRER et al. (eds.), Musiktheater im höfischen Raum des frühneuzeitlichen Europa: Hof – Oper – Architektur. Heidelberg: Heidelberg University Publishing, pp. 357-393.

Castro, Pedro Lopes e. 2018. “Música para a troca das princesas: Estudo comparativo das obras dramáticas comemorativas do duplo enlace entre as monarquias ibéricas (1785)”. Revista Portuguesa de Musicologia, v. 5, nº1 (2018), pp. 39-59.

Correia, Ana Paula Rebelo. 2000. “Fogos de Artifício e Artifícios de Fogo nos séculos XVII e XVIIII: A mais efémera das Artes efémeras”, Arte Efémera em Portugal – catálogo da exposição. João Castel-Branco PEREIRA (Coord.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 101-149.

Fernandes, Cristina (coord.). 2018. Dossier temático Música e poder real em Portugal no século XVIII: repertórios, práticas interpretativas e transferências culturais. Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 5-1 (1ª parte): http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/31; vol. 5-2 (2ª parte): http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/32.

Fernandes, Cristina. 2018. "María Bárbara de Braganza y la cultura musical europea del siglo XVIII, in dossier Música de corte en feminino (coord. Judith Ortega)", Scherzo, Año XXXIII, nº 338 (Marzo 2018), pp. 77-81.

Fernandes, Cristina. 2022. "A Banda Real e outros agrupamentos de instrumentos de sopro e percussão ao serviço da monarquia (1707-1834): perfis profissionais, cerimonial de corte e práticas festivas". In Orquestrar utopias: música, associativismo e transformação social, ed. Maria do Rosário Pestana. Lisboa: Edições Colibri, pp. 115-146.

Flor, Susana et al. 2014. O Palácio Melo e Abreu: História, Património e Laboratório. Contributos para o estudo e salvaguarda do Azulejo de Lisboa, Bispo, Maria Teresa (coord.). Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 95-115.

Flor, Susana Varela. 2016. "Portraits by Feliciano de Almeida (1635-1694) in Cosimo III de' Medici's Gallery", RIHA Journal, 144: 1 – 37.

Flor, Susana Varela; Flor, Pedro. 2018. Retratos do Paço Ducal de Vila Viçosa, vol 6, Col. Livros de muitas Couzas, Monge, Maria de Jesus, (coord.). Caxias-Casa de Massarelos: Fundação da Casa de Bragança.

Flor, Susana Varela e Flor, Pedro. 2018. "Gabriel del Barco y Minusca pintor: elementos para uma visão prosopográfica da Lisboa Barroca". In La Sevilla Lusa, Quiles, Fernando, Fernández Chaves, Manuel e Conde, Antónia Fialho. Sevilla: unibRRC / Univ. Pablo Olavide, pp. 252-287.

Leza, José Máximo (ed.). 2014. Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en el siglo XVIII. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Machado, Diogo Barboza. 1747. Biblioteca Lusitana..., Tomo II. Lisboa: na Officina de Ignacio Rodrigues, pp. 765-766.

Mattoso, José (direção), António Manuel Hespanha (coordenador). 1998. História de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807), vol. IV. Lisboa: Editorial Estampa.

MECO, José. 2003. A Divina Cintilação: talha, azulejos, mármores, chinoiseries. O Convento dos Cardaes – veios da Memória, Irmã Ana Maria Vieira; Teresa Raposo (Coord.). Lisboa: Edições Quetzal, pp. 116-.

Nery, Rui Vieira. 2008. “Vozes da Cidade: Música no Espaço Público de Lisboa no Final do Antigo Regime.” In Praças Reais: Passado, Presente e Futuro, coord. Miguel Figueira de Faria, 23-44. Lisboa: Livros Horizonte.

Lessa, Elisa, Pedro Moreira e Rodrigo Teodoro de Paula (eds.). 2020. Ouvir e escrever as paisagens sonoras: Abordagens teóricas e (multi)disciplinares. Braga: CEHUM – Universidade do Minho.

Paula, Rodrigo Teodoro de. 2018. “O ‘som brônzeo’ da morte: Poder e liturgia fúnebre a partir da torre sineira da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa (1730-69)”. Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 5, nº1, pp. 93-116.

Raggi, Giuseppina. 2020. O projeto de D. João V. Lisboa ocidental, Mafra e o urbanismo cenográfico de Filippo Juvarra. Lisboa: Caleidoscópio.

Raggi, Giuseppina, Luís Soares Carneiro (eds.). 2021. Filippo Juvarra, Domenico Scarlatti e il ruolo delle donne nella promozione dell’opera in Portogallo. Roma: Artemide.

Raggi, Giuseppina. 2018. “Trasformare la cultura di corte: La regina Maria Anna d’Asburgo e l’introduzione dell’opera italiana in Portogallo”, RPM. Revista Portuguesa de Musicologia, 5/1: 18-38. Disponível in: https://rpm-ns.pt/index.php/rpm/article/view/339/572 (acesso 10.8.2023).

Sá, Vanda de e Antónia Fialho Conde (eds.). 2019. Paisagens sonoras urbanas: História, Memória e Património [online]. Évora: Publicações do Cidehus. Disponíveis aqui: https://pasev.hcommons.org/outputs/books/

Serrão, Vítor. 2008. O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa (1540-1649). Caxias-Casa de Massarelos:Fundação da Casa de Bragança.

Tedim, José Manuel. 2000. “O Triunfo da Festa Barroca. A Troca das Princesas. Arte Efémera em Portugal – catálogo da exposição, João Castel-Branco PEREIRA (coord.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 174-215.

Tércio, Daniel. 1999. Dança e Azulejaria no Teatro do Mundo. Lisboa: Inapa.

Credits

| Titel | Zwischen Himmel und Erde. Spiritualität und Materialität des Tastsinns |

| Koordination | Isabel Alba Nieva |

| Autoren | Isabel Alba Nieva, Felipe Serrano |

| Deutsche Übersetzung | Rudi Risatti, Andrea Sommer-Mathis, Wolfgang Laun |

| Stimme | Daniela Franke |