Entre el cielo y la tierra

Espiritualidad y materialidad del tacto

Isabel Alba • Felipe Serrano

Ritual y tactilidad

¿Es el tacto solo dimensión física o tiene un aspecto espiritual?

El tacto es el sentido relacionado directamente con el acto de crear.

El tacto es el sentido con el que reconocemos las cualidades físicas de las superficies

El tacto es el receptor del dolor.

El tacto es el receptor de las caricias.

El tacto para los incrédulos puede ser la unión del plano terrenal con divinidad celestial.

¿Cómo funciona el ritual del tacto?

El mundo físico penetra en nuestra conciencia a través de la mano. El movimiento voluntario de los dedos es el ritual que nos conduce al conocimiento háptico.

A través del ritual exploratorio que realizamos de manera activa o pasiva con nuestros dedos, el ser humano percibe y entra en contacto con la materialidad del entorno y de los demás seres.

Gracias al sentido del tacto, nosotros creemosen la existencia física de lo que tocamos.

Esto es porque el tacto puede ser interpretado como un puente entre el cielo y la tierra.

Tomás necesitó tocar las heridas de Jesús para creer en su resurrección: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente» (San Juan 20, 19-31).

Pero ¿cómo funciona el tacto?

El tacto comunica la materialidad de un objeto o ser, permitiéndonos percibir su forma y volumen, así como reconocer las características y poéticas de las superficies: suavidad, rugosidad, ductilidad y temperatura. A través de él apreciamos caricias o percibimos el dolor físico.

De hecho, el tacto nos conecta con el mundo a través de las sensaciones, permiténdonos sentir , reconocer y recordar la realidad, incluso cuando es un trampantojo o ilusión percibida por los ojos. Por tanto, los otros sentidos pueden activar la percepción del tacto, incluso sin tener el contacto físico..

Gracias al tacto sentimos todo lo que nos rodea. Esto guía nuestra imaginación.

Toda manifestación artística tiene cualidades hápticas que nos invitan a imaginar su tactilidad.

El órgano del tacto, nuestra piel, no solo toca, también es tocada por ejemplo por los tejidos que cubren nuestro cuerpo, provocándonos diferentes sensaciones.

* Animación procesada con IA

Imágenes creadas con IA

¿Cómo el mundo virtual sugiere las texturas?

¿Cómo la sociedad altamente tecnológica de hoy afecta al tacto?

El mundo tecnológico está acaparando el sentido de la vista exponencialmente. La contaminación visual perjudica a la memoria háptica y al contacto físico que permite desarrollarla.

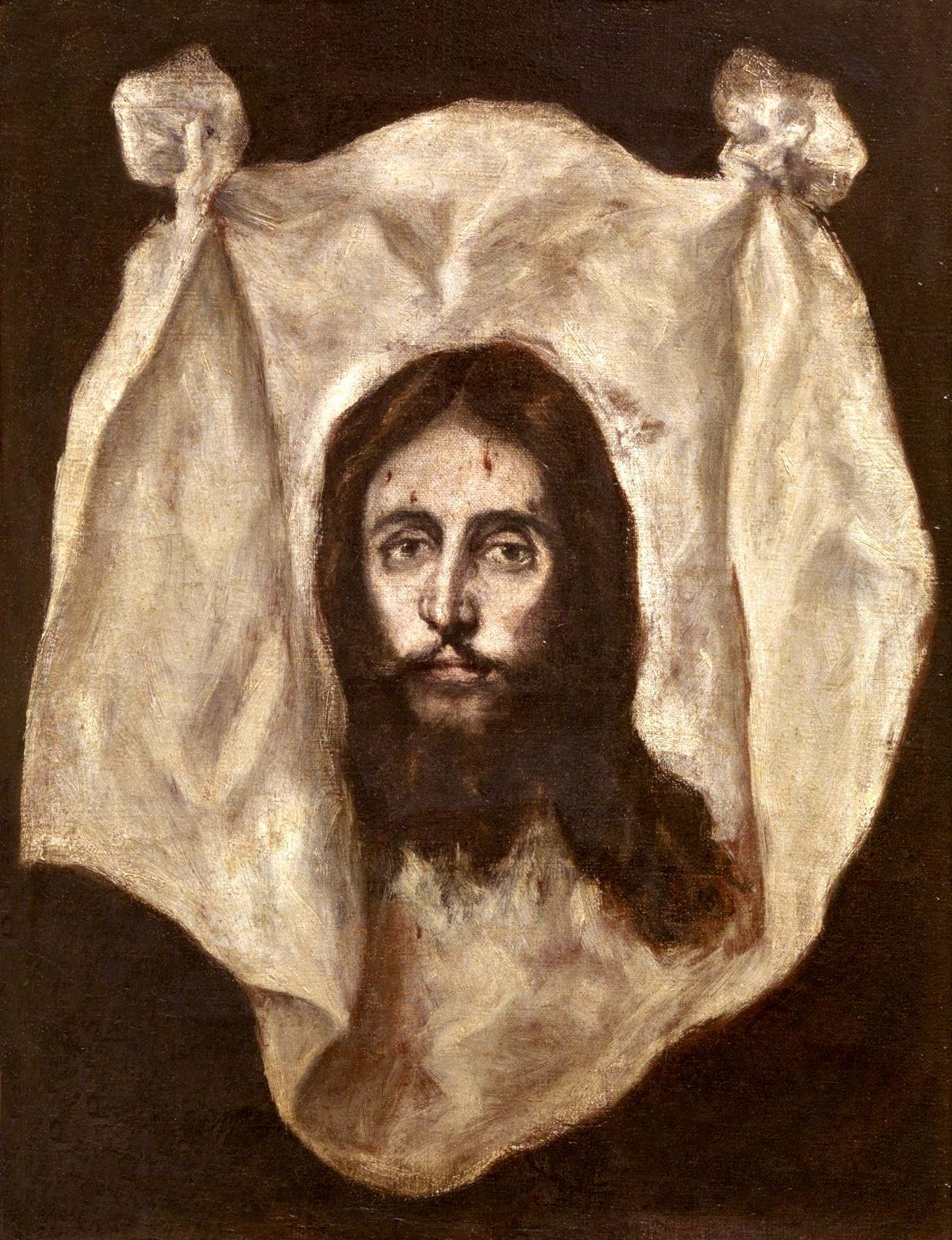

Tocar lo sagrado: El Santo Rostro de Jaén.

Como ya hemos visto, tocar implica reconocer, de ahí que nos adentremos en el estudio de una devoción en la que el tacto tuvo un gran protagonismo.

El contacto directo con la divinidad

El deseo de tocar o, al menos, estar junto a las reliquias, ha sido constante a lo largo de la historia.

Sus propiedades taumatúrgicas y protectoras, así como la cercanía con los valores e ideales que representaban, favorecieron este interés. No siempre era posible y esa limitación hacía que fueran mayores los deseos de cercanía.

Las reliquias de la Pasión

Este deseo de tocar era mayor si la reliquia procedía del mismo Cristo y, más aún, si había sido obtenida durante un episodio de su vida tan importante como la Pasión y sin intervención humana, como era el caso de los acheropitas.

Estos eran fruto de un hecho milagroso y entre los acheropitas de la Pasión destacaban la Sábana Santa de Turín, el Santo Sudario de Oviedo y los Sudarios de la Verónica.

¿Qué eran los Sudarios de la Verónica?

Según la tradición, en el velo de la Verónica se imprimieron tres retratos de Cristo. Una se hallaría en Roma, la otra, más dudosa, en Jerusalén y, finalmente, estaría la que nos ocupa, la de la Catedral de Jaén.

Estos retratos gozaron de una alta consideración simbólica, pues procedían directamente de Jesús.

La Santa Faz de Jaén

Estos “vestigios” de Cristo hacían más real su presencia. Bartolomé Ximénez Patón, en la primera mitad del siglo XVII, siguiendo el testimonio del cardenal Baronio, recordaba que Cristo dejó testimonios “de su divina humanidad” para que sirvieran como consuelo o remedio a quienes se acercaran a ellos (Ximénez Patón, 1628, p. 42).

La conservación de algunos de estos vestigios en España posibilitó que los fieles se acercaran a unas reliquias de tal importancia que sólo en Roma o en Tierra Santa hubiera sido posible encontrar algo similar. Así ocurrió en la Catedral de Jaén, relicario del Santo Rostro.

A la ciudad llegaron miles de peregrinos de todo el mundo para, no solo ver, sino también, tocar el “verdadero retrato” de Cristo.

Sobre la construcción de la catedral que alberga el Santo Rostro

La ostensión

La reliquia se muestra solemnemente dos veces al año, el Viernes Santo y el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, fiesta de la titular de la catedral.

Durante la Edad Moderna, el Santo Rostro era llevado al altar mayor y después a las galerías altas desde donde se presentaba a los fieles por los balcones de la catedral. Estos se adornaban con reposteros y dos grandes hachas de cera encendidas y, antes de llegar con la reliquia, los ministriles los incensaban. Eran el obispo, y en su ausencia el deán, quienes la mostraban acompañados de clérigos, mientras desde los balcones más cercanos al de la ostensión, los ministriles anunciaban su salida. Se cantaban Letanías, que se oían en las inmediaciones influyendo así en el espacio urbano.

Fuera de estas dos fechas, su culto ha girado en torno al lugar en el que se custodia: la capilla mayo

Ostensión del Santo Rostro en la actualidad (15 de agosto de 2023). Foto: © Catedral de Jaén.

Una ceremonia de los sentidos

La ceremonia de la ostensión del Santo Rostro implicaba a todos los sentidos. Los peregrinos acudían a ver la reliquia, olían el incienso con el que se le rendía culto, escuchaban las letanías y la música que solemnizaban la celebración y, además, como algo excepcional que no solía ocurrir en los ceremoniales generados en torno a otras reliquias, la podían tocar, besar y pasar objetos sacros sobre ella.

La vista

Pese a la distancia, según subrayaban las fuentes de la Edad Moderna, la reliquia se veía desde todos los lugares con gran definición. Ximénez Patón afirmaba que se obraba un milagro más de los muchos que generaba el Santo Rostro y era:

“que viniendo tanta gente a vella, nadie se va descontento de avella visto, porque aunque más distantes se pongan la ven con la distinción y certeza, que los que la miran muy cerca y así ha sucedido y sucede, que por muchos no caber en la plaça ni en contorno de la Santa Iglesia por cuyas ventanas la va mostrando a la gente devota el obispo, o en su ausencia el deán, se suben a açoteas, y torres y aun a la questa y al castillo que es grande espacio de tierra y afirman con mucha verdad la han visto muy a su gusto”.

Ximénez Patón, 1628, fols. 41-42.

No obstante, el gran privilegio era tocarla.

Olfato y oído

El olfato y el oído también tenían un papel destacado. El incienso anunciaba la llegada del Santo Rostro, al igual que la música y cantos de la capilla. A estos sonidos se sumaban los gritos de quienes concentrados en el interior y exterior del templo la veían.

“Los que de diferentes provincias vienen en Romería a ver la Santa Verónica son tantos, que los que la muestran, quanto ven es gente y con tanta devoción que los más lloran y muchos a gritos , porque el señor que a ella tocó y representa, mueve con tanta fuerça por los ojos el coraçón, que a todos admira, espanta y atemoriza y con tanta suavidad enternece que yo testifico que monstrándola me recato muy de ordinario de mirarla – Acuña, 1637, fol. 236v."

Sin duda, un mayor singularidad que la vista, el olfato y el oído tenía el tacto.

Tacto

Los peregrinos que estaban en la catedral la podían tocar y besar desde que era sacada de su sagrario.

No podemos olvidar lo que suponía tocar uno de los escasos objetos conservados que habían estado en contacto directo con Cristo, en el que se había impreso su Rostro junto con su sudor y su sangre.

En los recorridos por el interior del templo, los devotos pasaban sobre su cristal todo tipo de objetos como rosarios, trozos de tela y, sobre todo, las Verónicas, que “tocadas con el original de Jaén”, como indicaba la leyenda que solían portar, adquirían los valores protectores de la reliquia giennense, además de mantener el recuerdo no solo en la memoria, sino también táctil entre los poseedores que se hallaban en los confines de la Cristiandad.

Tocar o solo ver: Los excesos de la devoción.

Los “impulsos” de la devoción tuvieron como protagonista precisamente a ese deseo de tocar la reliquia.

El día de la Asunción de María era mucho más concurrido, solemne y festivo y era entonces cuando ocurrían estos excesos vinculados a un mayor número de fieles.

Desde el siglo XVI tenemos evidencias del afán por limitar el acceso de los fieles a las galerías altas del templo, concretamente en tiempos del cardenal Merino (1527). Durante el gobierno de fray Juan Asensio (1690) se siguió permitiendo el acceso de fieles, pero se ordenó de forma rígida, separando a hombres y mujeres.

José Risueño, Retratro del obispo Rodrigo Marín y Rubio, c. 1714. Segovia, Cathedral. Foto: © Catedral de Segorbe.

El Obispo Rodrigo Marín y el cambio de ritual

En 1731, la forma de celebrar la festividad cambió considerablemente por iniciativa del obispo Rodrigo Marín y Rubio (1714-1732). Este prelado encargó un nuevo marco para la Santa Faz y una nueva caja de plata para su exhibición dentro del santuario en el que se guardaba. La pieza fue realizada por José Francisco de Valderrama de Córdoba en 1731.

Desde el momento en que fue colocada en el nuevo marco, la ceremonia de ostensión cambió, ya que el contacto con la reliquia estaba estrictamente limitado. Esto creó gran consternación entre todos los fieles, que sólo podían mirarlo …

La ostensión en la actualidad

La ceremonia de la ostensión desapareció en los años ochenta del siglo pasado, no así la devoción al Santo Rostro que cada viernes se expone para su veneración. No obstante, en 2014 se recuperó la ostensión en las fechas tradicionales, Viernes Santo y la Asunción de la Virgen y se sigue mostrando cada viernes en el Sagrario de la catedral.

En la actualidad se sigue investigando sobre esta importante celebración para ofrecer una visión completa de la misma.

Video de la ostensión, 15 August 2023. Video: © Catedral de Jaén.

La calidad háptica del vestido

El vestido se convierte en nuestra segunda piel. Durante todo el día, estamos expuestos al contacto continuo de los textiles que cubren nuestra epidermis.

[El] Cuerpo y el Vestido son el solar y los materiales donde y con los que se construirá el hermoso edificio de una Persona”

Thomas Carlyle, Sartor Resartus, 1831

¿Qué cualidades táctiles tienen los tejidos?

La percepción de las texturas

¿Cómo percibimos la tactilidad de aquello que vemos, pero no podemos tocar?

La textura incide en nuestra percepción provocando una sinestesia corporal o psíquica. El público que observa una creación artística a través del sentido de la vista, pero no la puede tocar, acaba conectando lo visionado con su memoria háptica

Podemos reconocer una textura sin verla y también podemos recordar la sensación que nos provocó al llevarla, si nos resultaba agradable, si estábamos cómodos o por el contrario si nos provocaba malestar.

La textura de la segunda piel

El vestido está confeccionado con tejidos que son el elemento morfológico esencial para construir nuestra imagen en la sociedad o en la ficción de la farándula. A través del poder transformador de los tejidos, creamos nuestra identidad, la cual es única y denota un contexto histórico, temporal y geográfico. Por tanto, el vestido puede ser visto como una ‘segunda piel’.

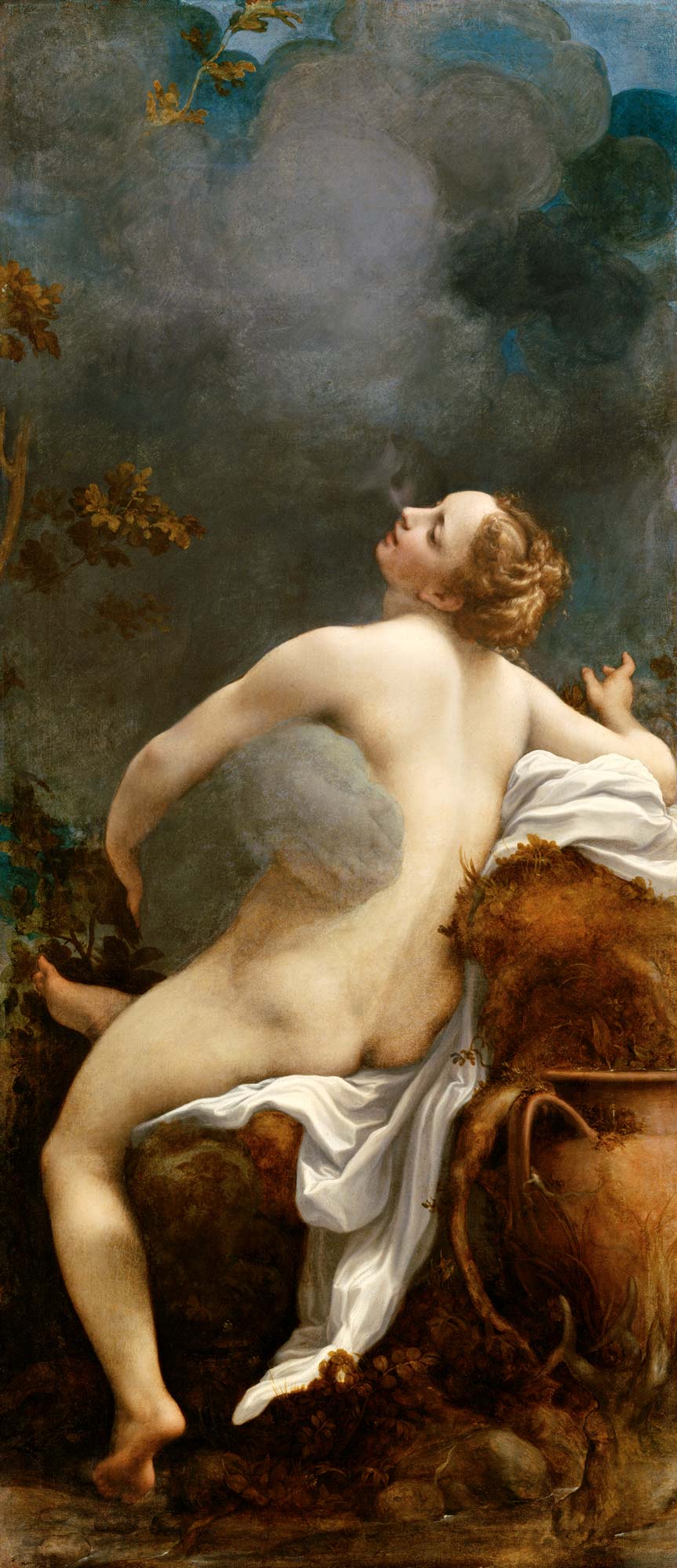

La segunda piel de las deidades: Un desfile de 1789.

Las celebraciones del período de la Edad Moderna nos ayudan a entender el concepto de ‘segunda piel’.

La riqueza de los textiles y la ornamentación fueron características del vestuario en el estilo all’antica usado por los intérpretes del desfile organizado por el Gremio de Cordoneros en Málaga, en 1789.

Los tejidos y las fibras mencionadas en esta descripción generan muchas sensaciones hápticas. Vamos a descubrir algunas de ellas …

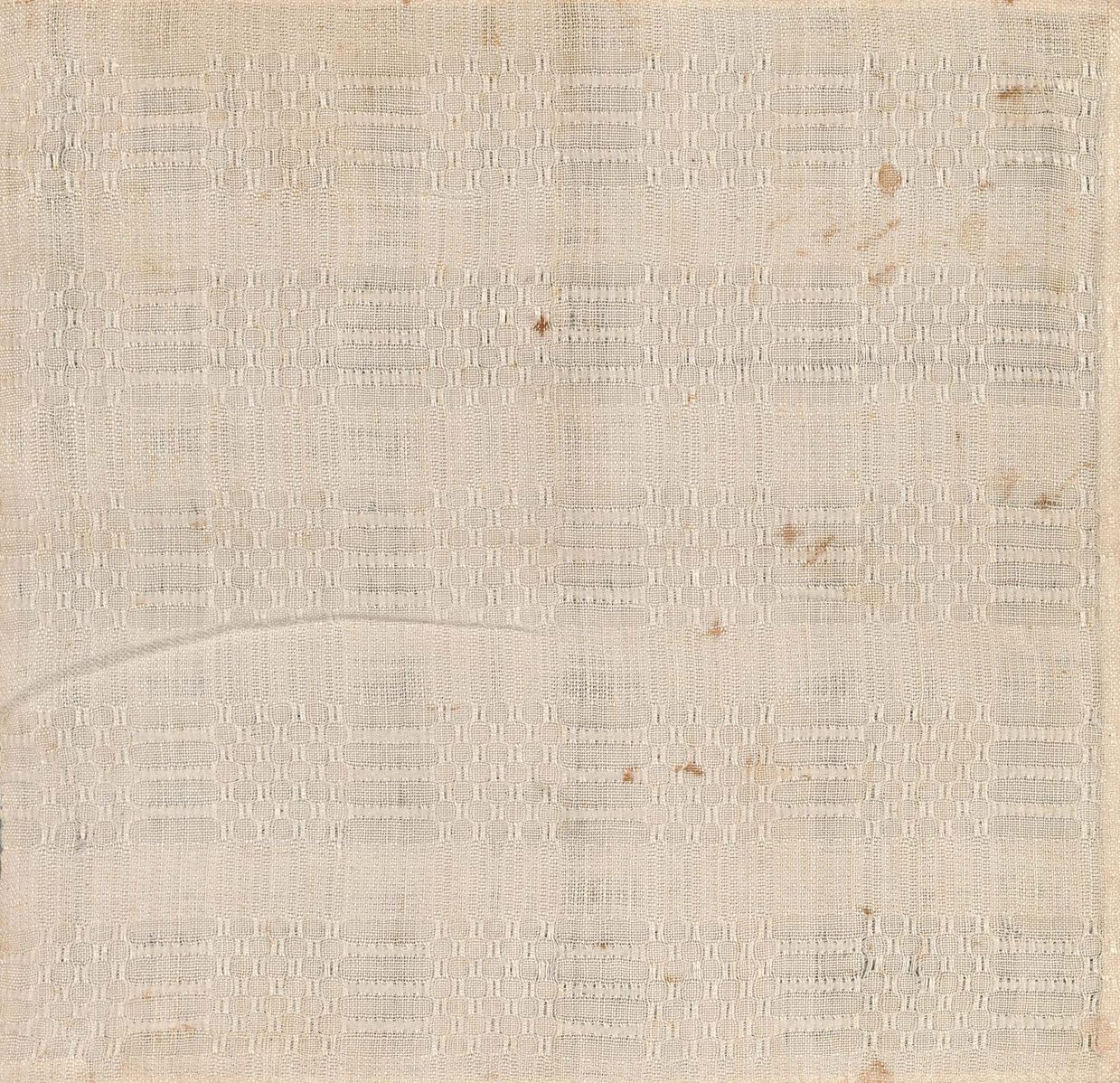

Olandilla

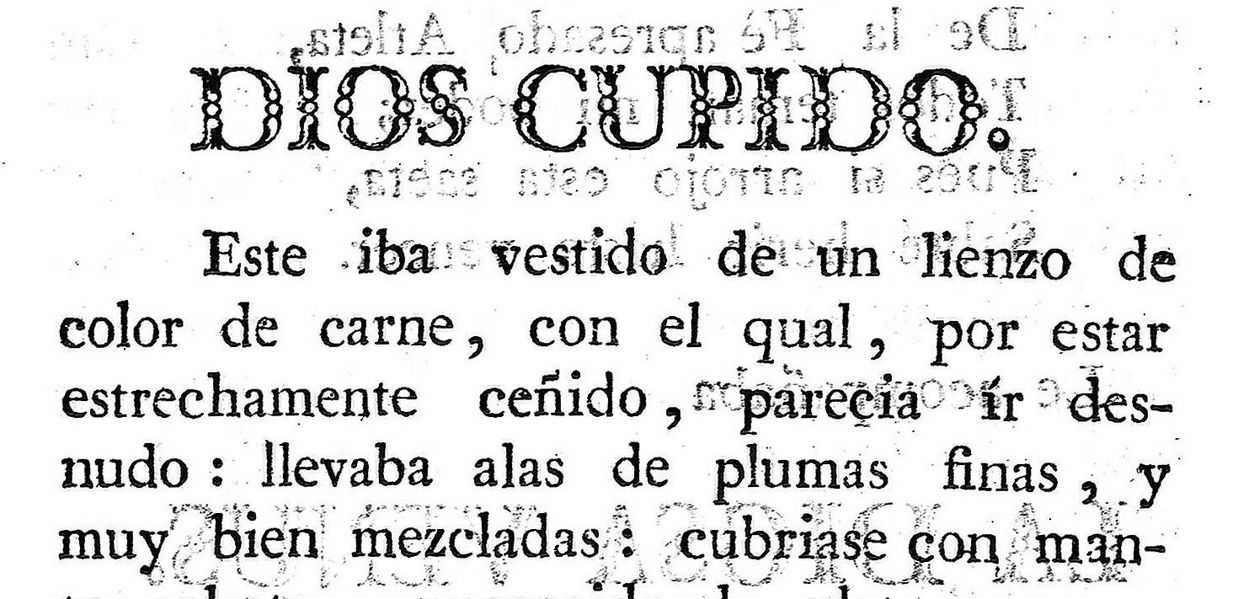

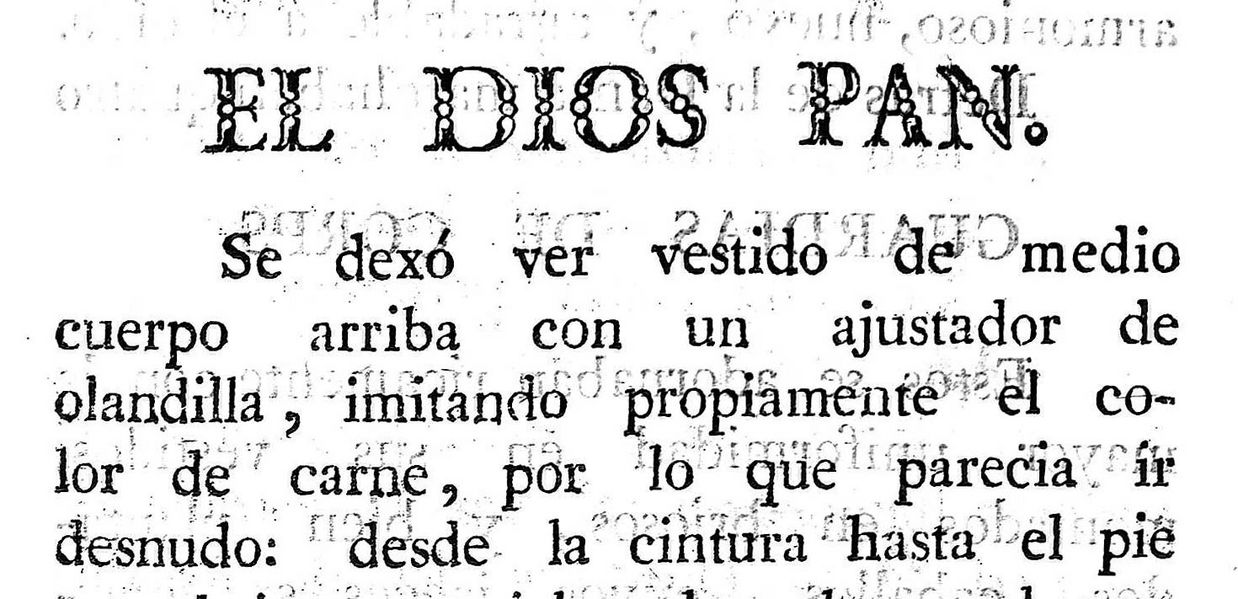

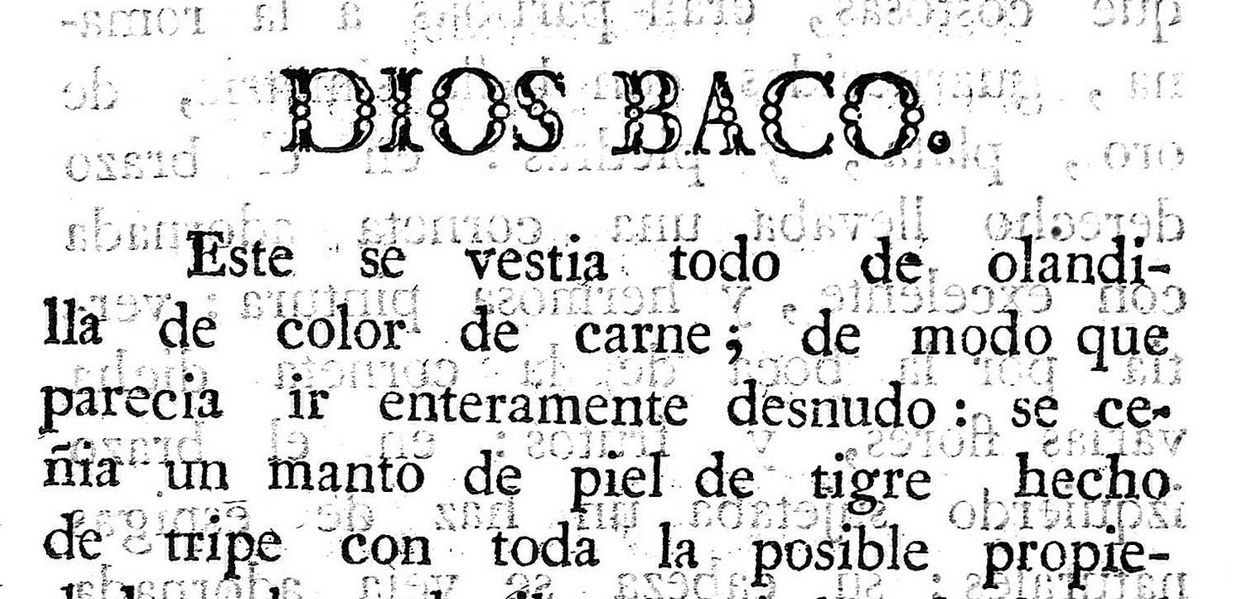

Algunos dioses, como Pan, Baco y Cupido, simulaban ir semidesnudos gracias al uso de un lino muy fino, llamado en España olandilla

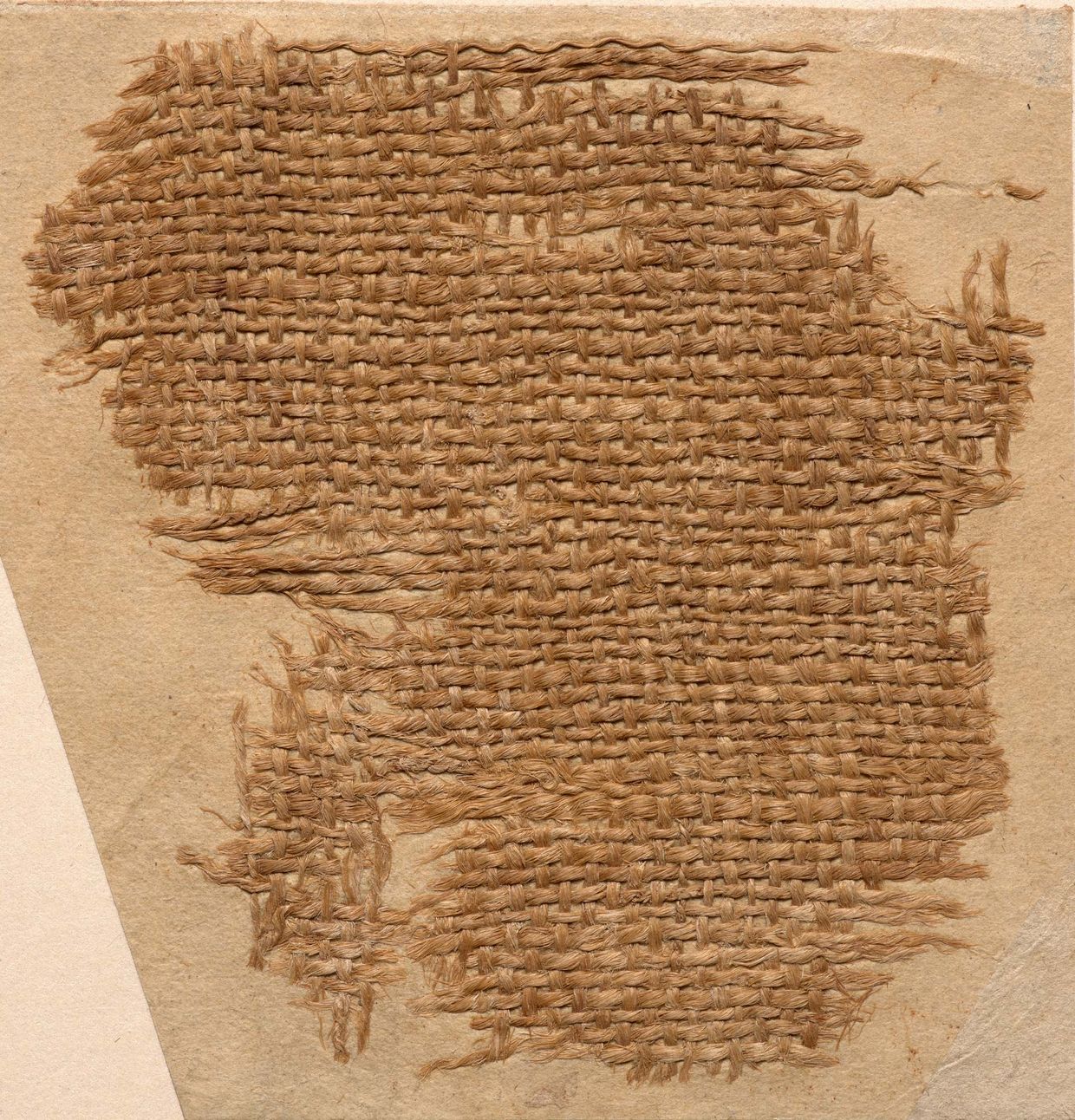

Terciopelo de lana

El dios Baco vestía un manto de terciopelo de lana (conocido en España como tripe) que trataba de imitar la piel de tigre (posiblemente pintada).

Su textura debía ser áspera y cálida.

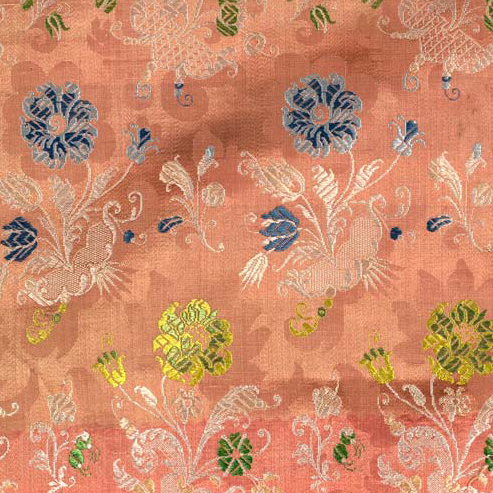

Seda

La seda fue la fibra más usada en el desfile para hacer prendas o pequeños accesorios como las chamberguillas o cíngulos. En la descripción del desfile de Málaga de 1789, la seda es nombrada a veces como composición de los rasos, otras veces como “chamberguillas” o cintas de seda. Probablemente, también fuera la composición de muchas telas que no quedaron especificadas en el texto.

Lentejuelas

Muchos de los dioses y diosas, como la diosa Abundancia, llevaron tejidos, incluyendo el tafilete de los zapatos, bordados con lentejuelas de metal y perlas coloreadas.

Las lentejuelas son suaves y frías al tacto

Brocado de plata

El brocado entretejido con hilos de seda, plata u oro fue uno de los materiales más usados.

Lienzo

Bibliography

Bianconi, Lorenzo e Maria Cristina Casali Predielli. 2018. “Corrado Giaquinto: Carlo Broschi detto il Farinelli”, in I ritratti del Museo della musica di Bologna da padre Martini al Liceo musicale. Firenze: Leo S. Olschki, pp. 103-124.

Carreras, Juan José. 2020. “Farinelli’s Dream: Theatrical Space, Audience and Political Function of Italian Court Opera in 18th-Century Madrid”, in Margaret SCHARRER et al. (eds.), Musiktheater im höfischen Raum des frühneuzeitlichen Europa: Hof – Oper – Architektur. Heidelberg: Heidelberg University Publishing, pp. 357-393.

Castro, Pedro Lopes e. 2018. “Música para a troca das princesas: Estudo comparativo das obras dramáticas comemorativas do duplo enlace entre as monarquias ibéricas (1785)”. Revista Portuguesa de Musicologia, v. 5, nº1 (2018), pp. 39-59.

Correia, Ana Paula Rebelo. 2000. “Fogos de Artifício e Artifícios de Fogo nos séculos XVII e XVIIII: A mais efémera das Artes efémeras”, Arte Efémera em Portugal – catálogo da exposição. João Castel-Branco PEREIRA (Coord.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 101-149.

Fernandes, Cristina (coord.). 2018. Dossier temático Música e poder real em Portugal no século XVIII: repertórios, práticas interpretativas e transferências culturais. Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 5-1 (1ª parte): http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/31; vol. 5-2 (2ª parte): http://rpm-ns.pt/index.php/rpm/issue/view/32.

Fernandes, Cristina. 2018. "María Bárbara de Braganza y la cultura musical europea del siglo XVIII, in dossier Música de corte en feminino (coord. Judith Ortega)", Scherzo, Año XXXIII, nº 338 (Marzo 2018), pp. 77-81.

Fernandes, Cristina. 2022. "A Banda Real e outros agrupamentos de instrumentos de sopro e percussão ao serviço da monarquia (1707-1834): perfis profissionais, cerimonial de corte e práticas festivas". In Orquestrar utopias: música, associativismo e transformação social, ed. Maria do Rosário Pestana. Lisboa: Edições Colibri, pp. 115-146.

Flor, Susana et al. 2014. O Palácio Melo e Abreu: História, Património e Laboratório. Contributos para o estudo e salvaguarda do Azulejo de Lisboa, Bispo, Maria Teresa (coord.). Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, pp. 95-115.

Flor, Susana Varela. 2016. "Portraits by Feliciano de Almeida (1635-1694) in Cosimo III de' Medici's Gallery", RIHA Journal, 144: 1 – 37.

Flor, Susana Varela; Flor, Pedro. 2018. Retratos do Paço Ducal de Vila Viçosa, vol 6, Col. Livros de muitas Couzas, Monge, Maria de Jesus, (coord.). Caxias-Casa de Massarelos: Fundação da Casa de Bragança.

Flor, Susana Varela e Flor, Pedro. 2018. "Gabriel del Barco y Minusca pintor: elementos para uma visão prosopográfica da Lisboa Barroca". In La Sevilla Lusa, Quiles, Fernando, Fernández Chaves, Manuel e Conde, Antónia Fialho. Sevilla: unibRRC / Univ. Pablo Olavide, pp. 252-287.

Leza, José Máximo (ed.). 2014. Historia de la música en España e Hispanoamérica. La música en el siglo XVIII. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Machado, Diogo Barboza. 1747. Biblioteca Lusitana..., Tomo II. Lisboa: na Officina de Ignacio Rodrigues, pp. 765-766.

Mattoso, José (direção), António Manuel Hespanha (coordenador). 1998. História de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807), vol. IV. Lisboa: Editorial Estampa.

MECO, José. 2003. A Divina Cintilação: talha, azulejos, mármores, chinoiseries. O Convento dos Cardaes – veios da Memória, Irmã Ana Maria Vieira; Teresa Raposo (Coord.). Lisboa: Edições Quetzal, pp. 116-.

Nery, Rui Vieira. 2008. “Vozes da Cidade: Música no Espaço Público de Lisboa no Final do Antigo Regime.” In Praças Reais: Passado, Presente e Futuro, coord. Miguel Figueira de Faria, 23-44. Lisboa: Livros Horizonte.

Lessa, Elisa, Pedro Moreira e Rodrigo Teodoro de Paula (eds.). 2020. Ouvir e escrever as paisagens sonoras: Abordagens teóricas e (multi)disciplinares. Braga: CEHUM – Universidade do Minho.

Paula, Rodrigo Teodoro de. 2018. “O ‘som brônzeo’ da morte: Poder e liturgia fúnebre a partir da torre sineira da Santa Igreja Patriarcal de Lisboa (1730-69)”. Revista Portuguesa de Musicologia, vol. 5, nº1, pp. 93-116.

Raggi, Giuseppina. 2020. O projeto de D. João V. Lisboa ocidental, Mafra e o urbanismo cenográfico de Filippo Juvarra. Lisboa: Caleidoscópio.

Raggi, Giuseppina, Luís Soares Carneiro (eds.). 2021. Filippo Juvarra, Domenico Scarlatti e il ruolo delle donne nella promozione dell’opera in Portogallo. Roma: Artemide.

Raggi, Giuseppina. 2018. “Trasformare la cultura di corte: La regina Maria Anna d’Asburgo e l’introduzione dell’opera italiana in Portogallo”, RPM. Revista Portuguesa de Musicologia, 5/1: 18-38. Disponível in: https://rpm-ns.pt/index.php/rpm/article/view/339/572 (acesso 10.8.2023).

Sá, Vanda de e Antónia Fialho Conde (eds.). 2019. Paisagens sonoras urbanas: História, Memória e Património [online]. Évora: Publicações do Cidehus. Disponíveis aqui: https://pasev.hcommons.org/outputs/books/

Serrão, Vítor. 2008. O Fresco Maneirista do Paço de Vila Viçosa (1540-1649). Caxias-Casa de Massarelos:Fundação da Casa de Bragança.

Tedim, José Manuel. 2000. “O Triunfo da Festa Barroca. A Troca das Princesas. Arte Efémera em Portugal – catálogo da exposição, João Castel-Branco PEREIRA (coord.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 174-215.

Tércio, Daniel. 1999. Dança e Azulejaria no Teatro do Mundo. Lisboa: Inapa.

Créditos

| Título | Entre el cielo y la tierra. Espiritualidad y materialidad del tacto |

| Coordinación | Isabel Alba Nieva |

| Autores | Isabel Alba Nieva, Felipe Serrano |

| Voz | Carmen González-Román |