Vista desvelada

Imagen y memoria en la cultura efímera de la Edad Moderna

Félix Díaz Moreno • Miguel Hermoso Cuesta • Sara Mamone • Ramón Pérez de Castro • Anna Maria Testaverde

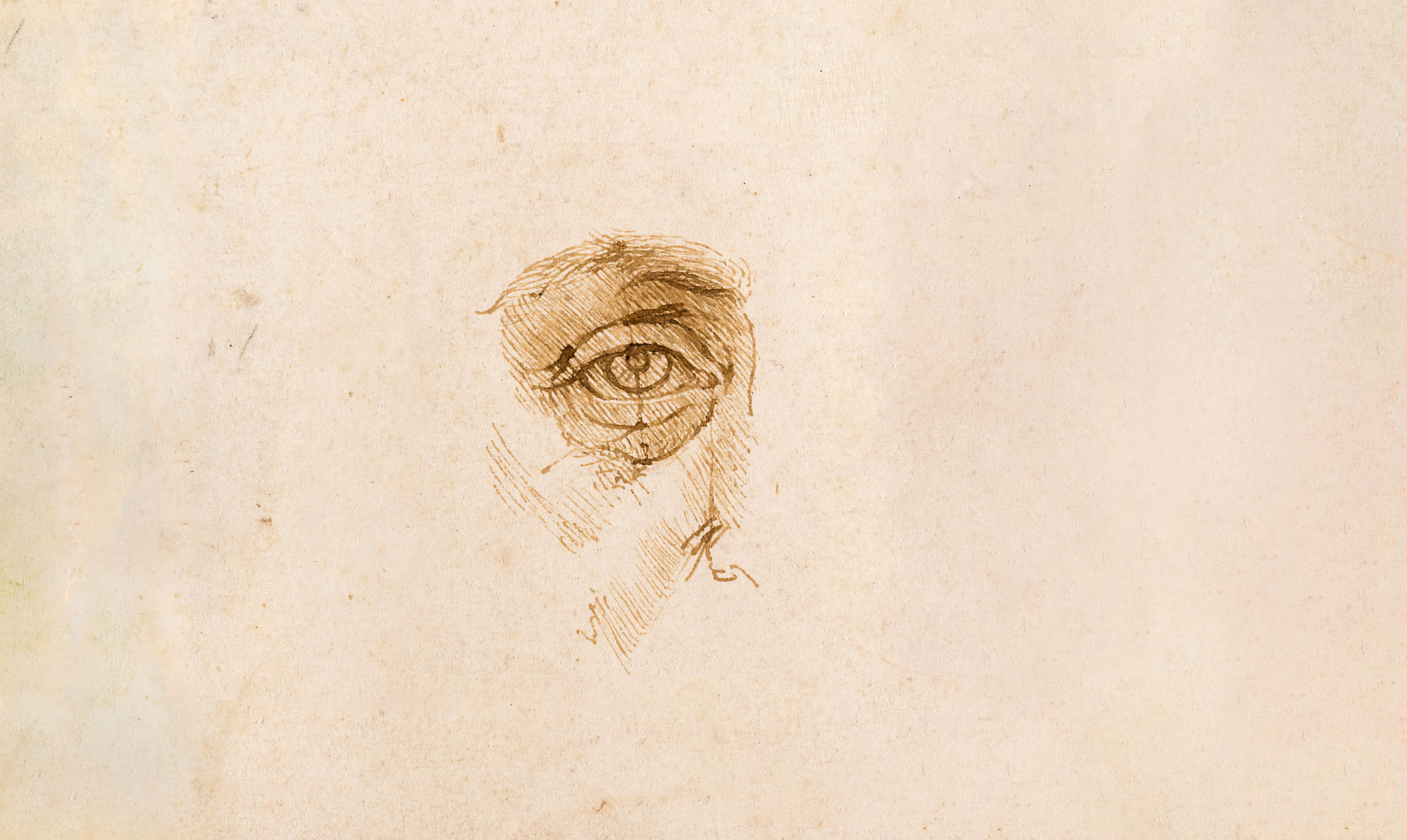

Leonardo da Vinci, Estudios de proporciones del rostro y los ojos, con notas, bolígrafo, tinta marrón sobre papel, c. 1489-1490, Turin, Musei Reali-Biblioteca Reale, inv. D.C. 15574 e D.C. 15576, coll. Dis.It.Scat.1.21r y Dis.It.Scat.1.20r. Courtesy of the MiC-Musei Reali, Biblioteca Reale of Turin. Foto: Ernani Orcorte.

El significado de ver, la experiencia de mirar

El ojo percibe cambios en la luz. Nuestro cerebro procesa los estímulos visuales recibidos de esta manera en imágenes. El ojo es, por tanto, el principal órgano de la visión y quizás el más importante de todos los sentidos para los seres humanos. Lo que percibimos en el mundo físico a través de la vista se recuerda, se abstrae, se recrea, se cambia y se evalúa a nivel de la imaginación. Se imprime en nuestra memoria junto con otros estímulos sinestésicos y se almacena en nuestra mente en una especie de biblioteca multisensorial. No es una coincidencia que la palabra imaginación derive de imago (imagen).

Emprendamos un recorrido visual que presenta festividades y artefactos del período moderno temprano y, al mismo tiempo, aborda el acto mismo de ver y sus procesos. Aquí lo sagrado se mezcla con lo profano y lo religioso con lo político y didáctico.

¡Participa en una selección de festivales históricos! Verás tres iglesias y una famosa pintura con nuevos ojos y descubrirás y comprenderás sus contextos históricos y mitológicos.

Cuatro miradas sobre la mirada

La Vista no es sólo un instrumento para captar imágenes, sino un medio para una transmisión más profunda de mensajes. Espejo del alma, fuente de placer estético, elemento intelectual, mecanismo de conocimiento y vehículo de orientación ideológica. No basta ver, es necesario saber mirar.

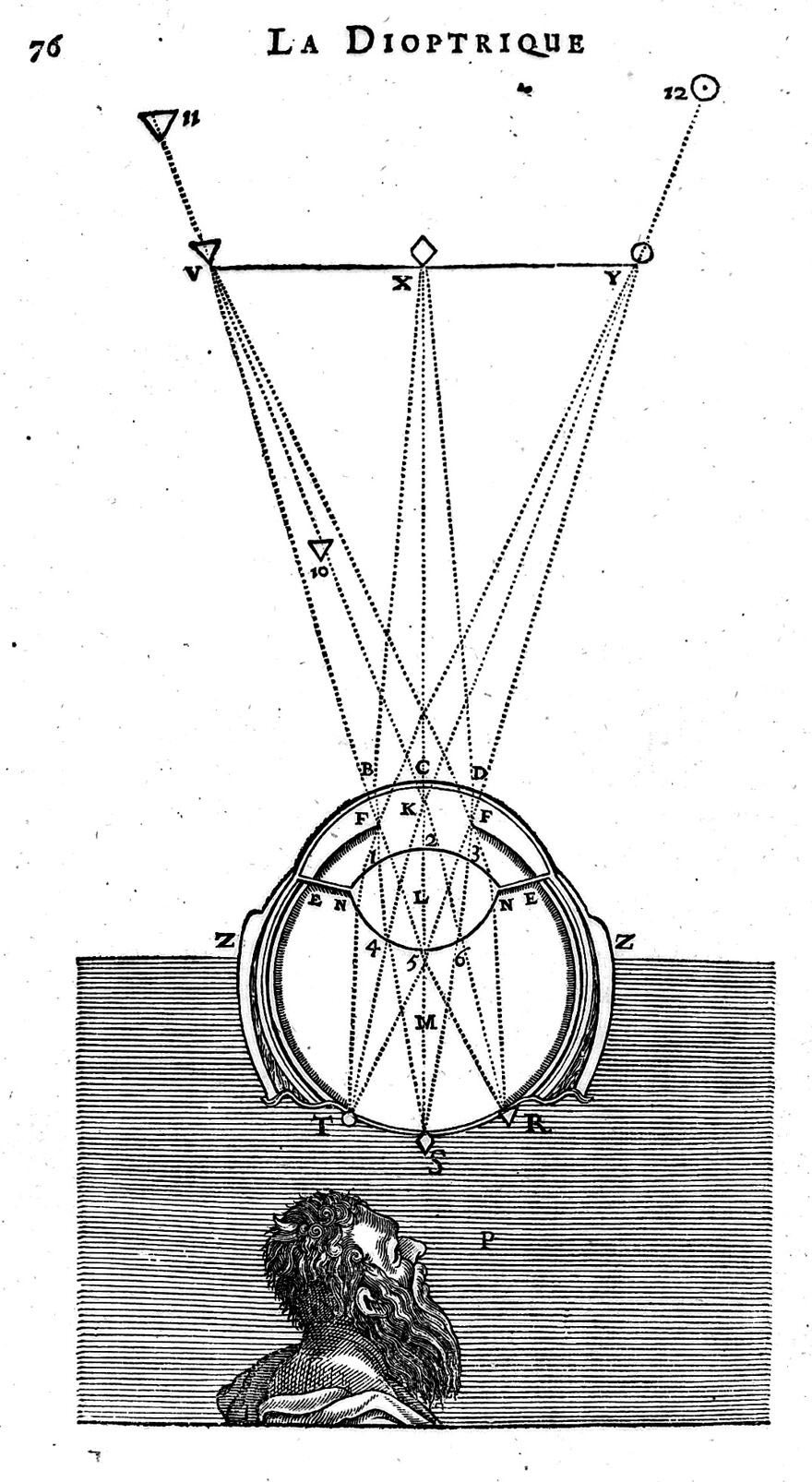

Discours de la methode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. Plus, la dioptriqve. Les meteores. Et la geometrie. Qui sont des essais de cete [sic] methode / [René Descartes]. 1637

Créditos

| Title | Vista desvelada Imagen y memoria en la cultura efímera de la Edad Moderna |

| Coordinación | Félix Díaz Moreno |

| Autores | Félix Díaz Moreno, Miguel Hermoso Cuesta, Sara Mamone, Ramón Pérez de Castro, Anna Maria Testaverde |

| Voces | Concepción Lopezosa Aparicio, Rudi Risatti |

Memoria y tradición

Funerales de Felipe II (1598) y Margarita de Austria (1612) en Florencia (1612)

La vista es el sentido principal de toda percepción humana, y más aún en actos festivos y públicos.

Por eso nos pareció importante dedicarle una atención específica en la sección de recorridos sensoriales. No a la vista tout court (que también es un elemento sustancial en las demás exposiciones sensoriales), sino a un enfoque específico que identifique y relacione las intenciones de cada encargo filtradas a través de la propia vista. Es decir, no lo que se ve sino el discurso que se transmite a través de la vista en la relación entre el cliente y el receptor o receptores. De los ejemplos elegidos en torno a la cultura escenográfica, hemos seleccionado dos eventos ceremoniales similares (Los funerales en Florencia de Felipe II y Margarita de Austria) que utilizaremos para mostrar el proceso de captación de la imagen, en el velado y desvelado, a través del proceso progresivo de apropiación de las propias imágenes, de las intenciones de los mecenas y artistas.

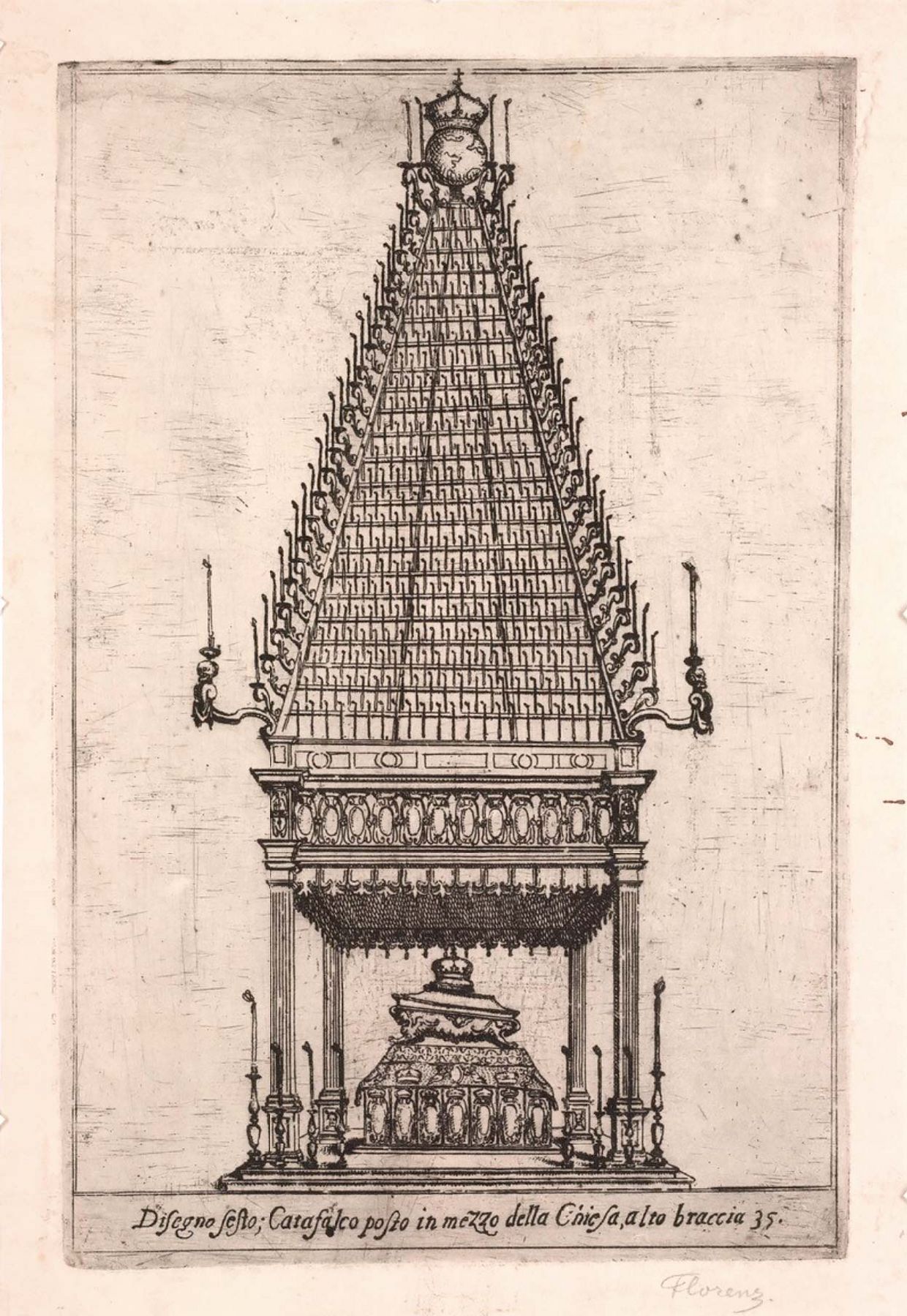

Para los funerales de Felipe II, en 1598, y de Margarita de Austria, en 1612, se construyó un complejo aparato funerario con grandes lienzos pintados que se expuso en Florencia, en la iglesia de San Lorenzo.

Se extendía a lo largo de la nave hasta el catafalco. El espectador podía seguir y recorrer con la mirada los episodios más importantes de la vida del Gran Duque Fernando. Los episodios fueron elegidos por el propio Duque y los artistas de su entorno, sin olvidar, por supuesto, aquellos que vinculaban a la familia Médici con la política española.

Nos detendremos, extrapolando el texto de la Descripción, en el aparato de la iglesia y especialmente en el itinerario que conduce al visitante desde la entrada del templo, a través de una aproximación acumulativa hasta el lugar del catafalco. Se trata de un compendio de imágenes de las que examinaremos algunos ejemplos que consideramos los más significativos en el contexto del fragmento elegido de velar y desvelar. A continuación, destacaremos algunos de los episodios más significativos de este procedimiento casi didáctico que conduce al espectador no a una visión personal y genérica, sino a una visión «teleguiada», en cierto modo impuesta.

El mismo procedimiento se aplicará en los funerales de Felipe II y Margarita de Austria.

Los suntuosos funerales

... celebrados en Florencia para Felipe II y Margarita de Austria fueron «funerales de efigie», un tipo de funeral muy frecuente entre los Medici, que habían comprendido bien la importancia de reafirmar las relaciones de sangre y las alianzas con las grandes cortes de Europa.

Felipe II era suegro de Margarita de Austria, cuya hermana, entre otras, era la gran duquesa de Toscana, Maria Maddalena, esposa del gran duque reinante Cósimo II. Sus muertes fueron, por tanto, una magnífica oportunidad que permitió al Gran Ducado de Toscana situarse en pie de igualdad con sus importantes parientes fallecidos. De todos los tipos de autorrepresentación, la representación funeraria es la que más claramente permite transformar el panegírico en autoelogio, mediante la descripción de la vida y las virtudes del difunto. Esta práctica está claramente respaldada y documentada por las descripciones oficiales de la época.

El aparato efímero instalado en la basílica de San Lorenzo, que durante mucho tiempo había sido el lugar por excelencia de las ceremonias de la familia Medici, obligaba a los visitantes a posar su mirada en imágenes funcionales y cercanas a la ideología gran ducal. A través de una especie de visión teledirigida, el recorrido visual coreografiado se vuelve intelectual y restituye el recuerdo de momentos históricos que constituyen una tradición de los Medici.

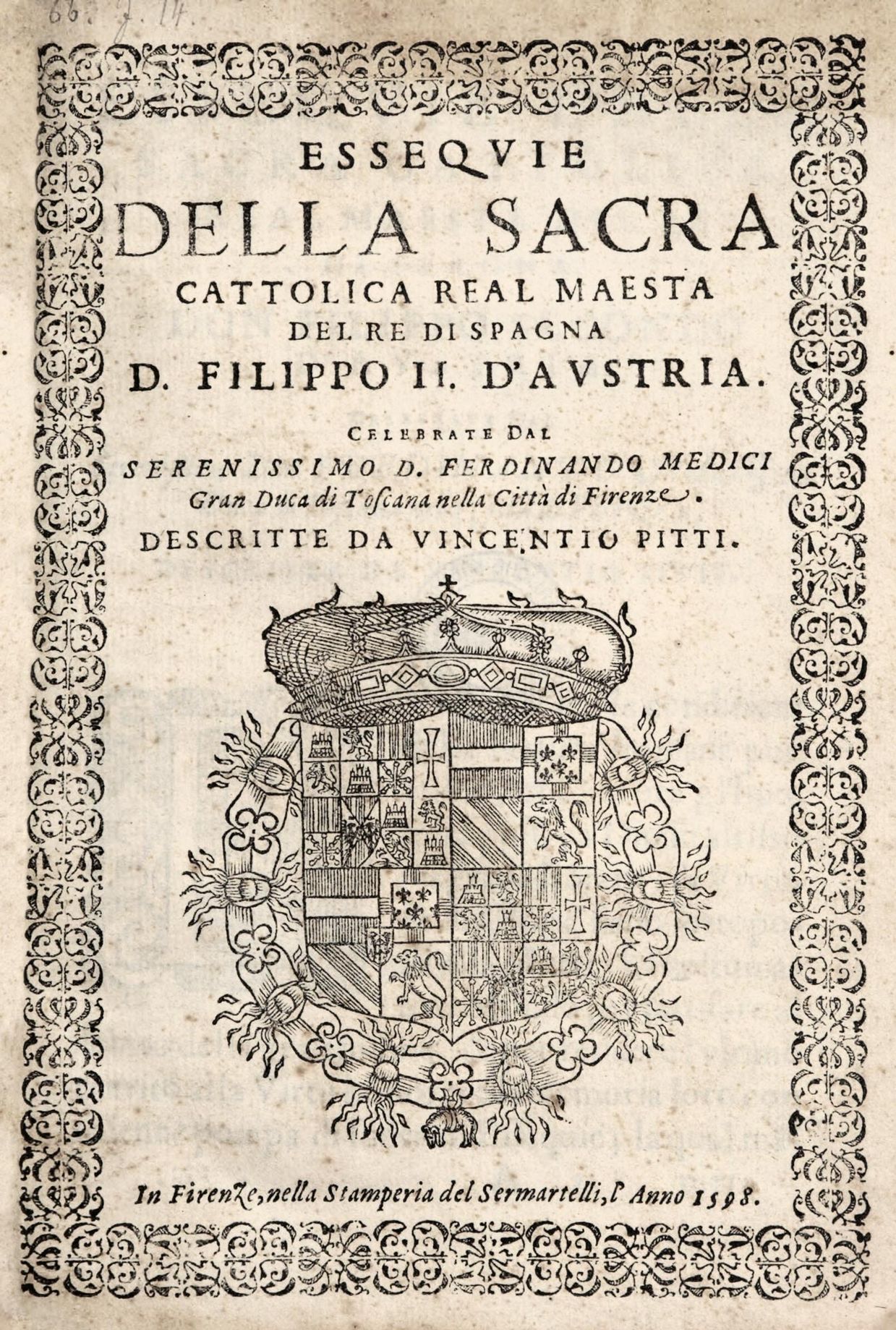

El funeral por Felipe II en 1598

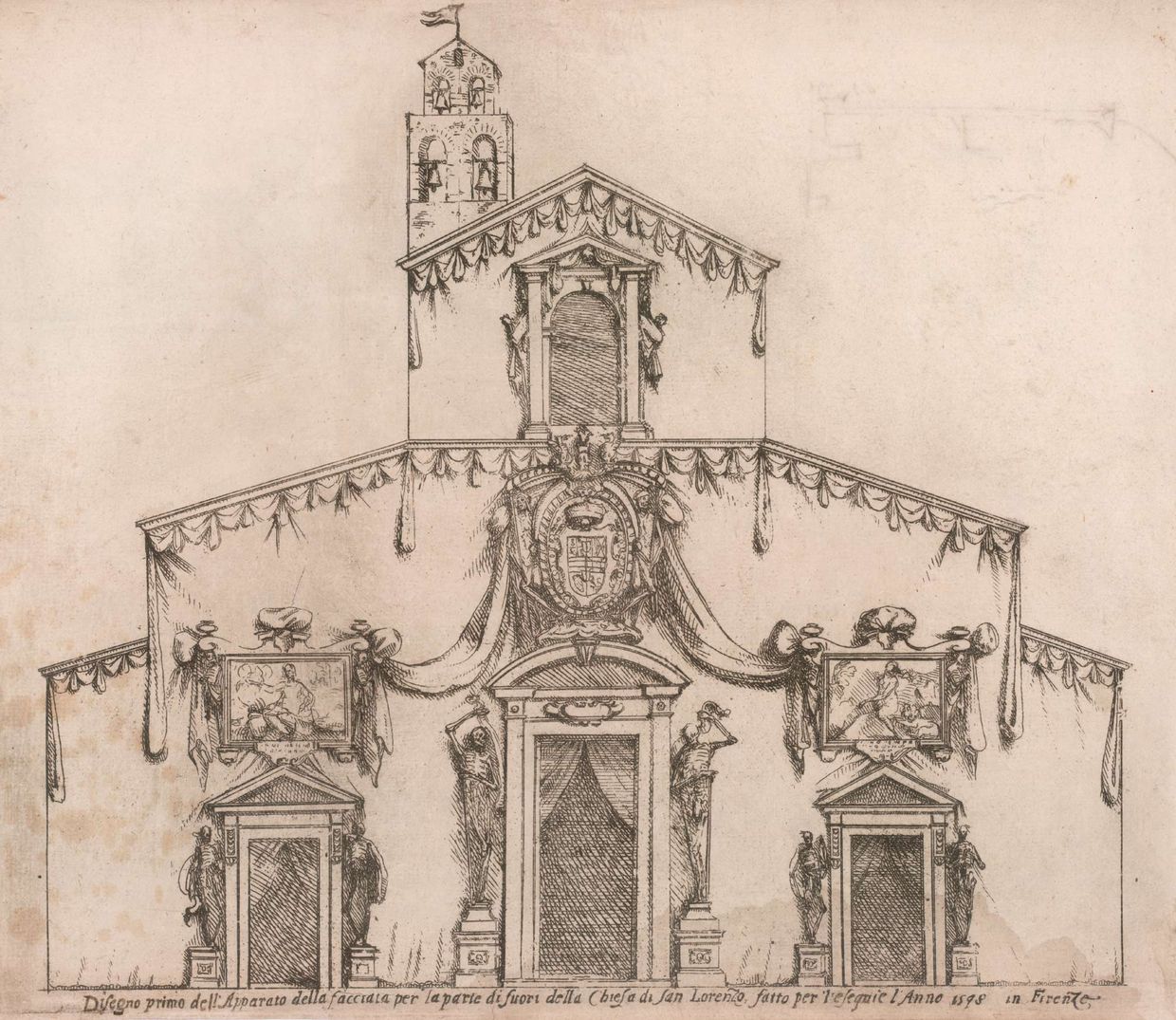

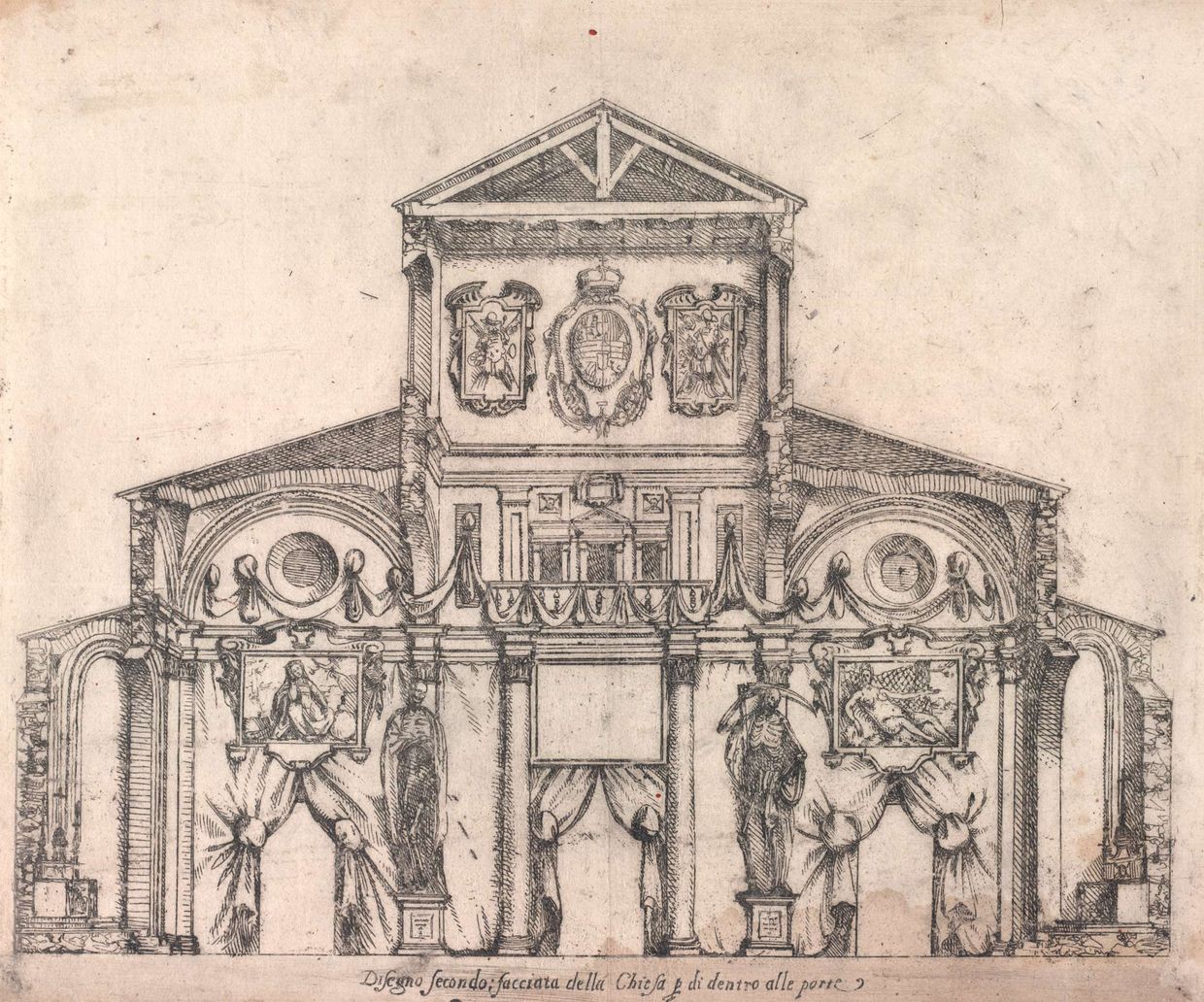

Giovan Battista Mossi, Fachada principal de San Lorenzo, 1598. Vienna, Albertina, inv. DG2014/104/1.

«Vedevası adunque al primo incontro tutta di panni neri coperta, da quella parte in poi che con il dorso della Chiesa sopra sta all’ali che da lato gli sono, & questa lontana dalla vista come disutile all’apparato, indietro fu lasciata. Sopra de’ quali altri simili con diverse in volture, nodi, & pieghe in tal maniera s’ingruppavano insieme che con mesta vaghezza li distendevano da ogni lato fino a gl’ultimi estremi di lei, & à quelli intorno con simili avvolgimenti davano bello & proportionato complimento.»

A primera vista, pues, [la fachada] estaba toda cubierta de paños negros, desde aquella parte de la espalda de la Iglesia por encima de las alas que están a su lado, y esto, fuera de la vista como inútil para el aparato, quedó atrás. Encima de los cuales se juntaron otros de igual naturaleza, de tal manera que los extendían desde cada lado hasta los extremos de la Iglesia con triste vaguedad, y con parecidas vueltas daban a los que los rodeaban un hermoso y proporcionado cumplimiento.

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, En Firenze, 1598, p. 8.

Giovan Battista Mossi, Interior de la fachada principal de San Lorenzo, 1598. Vienna, Albertina , inv. DG2014/104/2.

«…ma l’invenzione non havendo l’intero suo complimento, andava à terminare sopra le medesime Porte dentro la Chiesa; sopra le quali erano due altre donne simili meste e dolenti, in questo però da quelle differenti che come quelle in atto humile di pregare e d’invitare, cosi queste di gratamente accogliere gl’invitati facevano sembianża » .

"...pero la invención no llegó a cumplirse del todo, por lo que terminó en las mismas puertas del interior de la Iglesia; sobre ellas había otras dos mujeres semejantes enlutadas y apenadas, pero diferenciándose de ellas en que, así como las segundas estaban en el humilde acto de rezar e invitar, así las segundas recibían graciosamente a los invitados, haciendo una semblanza de blancura."

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli,. En Firenze, 1598, p. 11.

Estas imágenes ilustran la disposición de las dos fachadas (exterior e interior) de la basílica de San Lorenzo.

Es interesante observar el doble valor de aparato. Una se presenta a los espectadores que se acercan al edificio de la basílica desde la plaza de San Lorenzo, corazón del barrio de los Médicis en Florencia. El otro, con una rotación de trescientos sesenta grados, presenta la cuarta pared en el interior de la iglesia elegida para la consagración y la conmemoración dinásticas y sitúa al espectador en las mejores condiciones para valorar el aparato funerario interior.

Dentro de la iglesia, en efecto, Fernando I, Gran Duque y comisario de la obra, dialoga con la historia: la de su familia y la del ilustre difunto. La lectura de los episodios elegidos se desarrolla íntegramente según una precisa y perentoria dramaturgia de la mirada, que exige al espectador centrarse en el programa de celebración y elogio confiado a los artistas de la corte

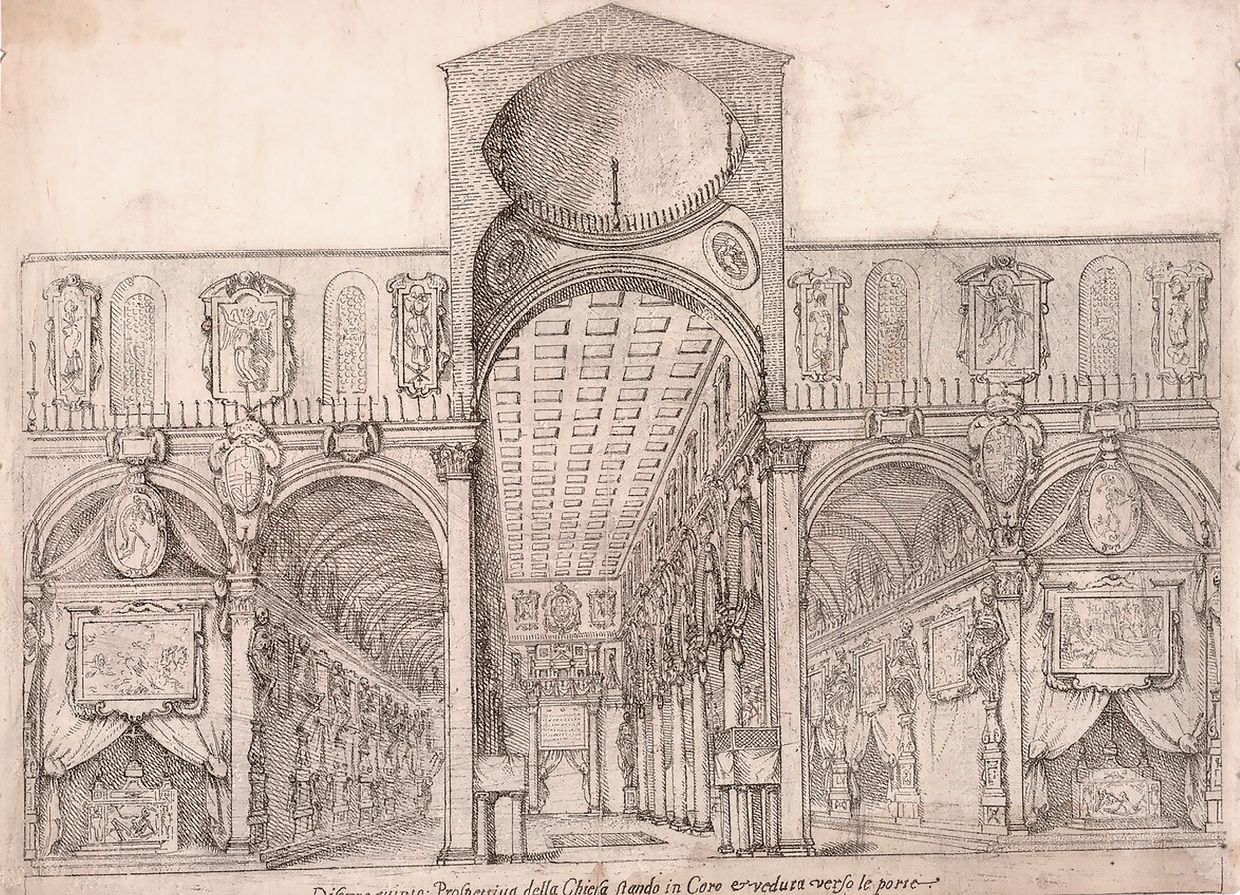

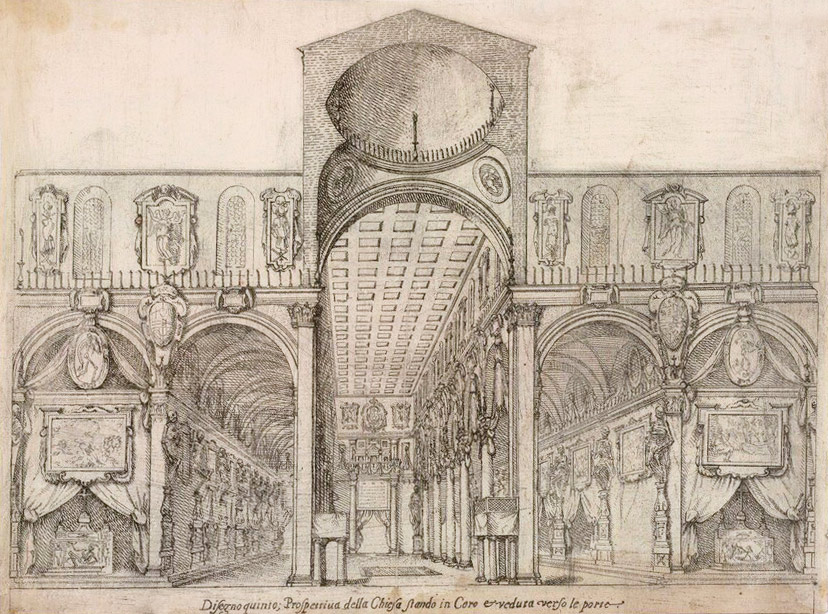

El interior del aparato fúnebre

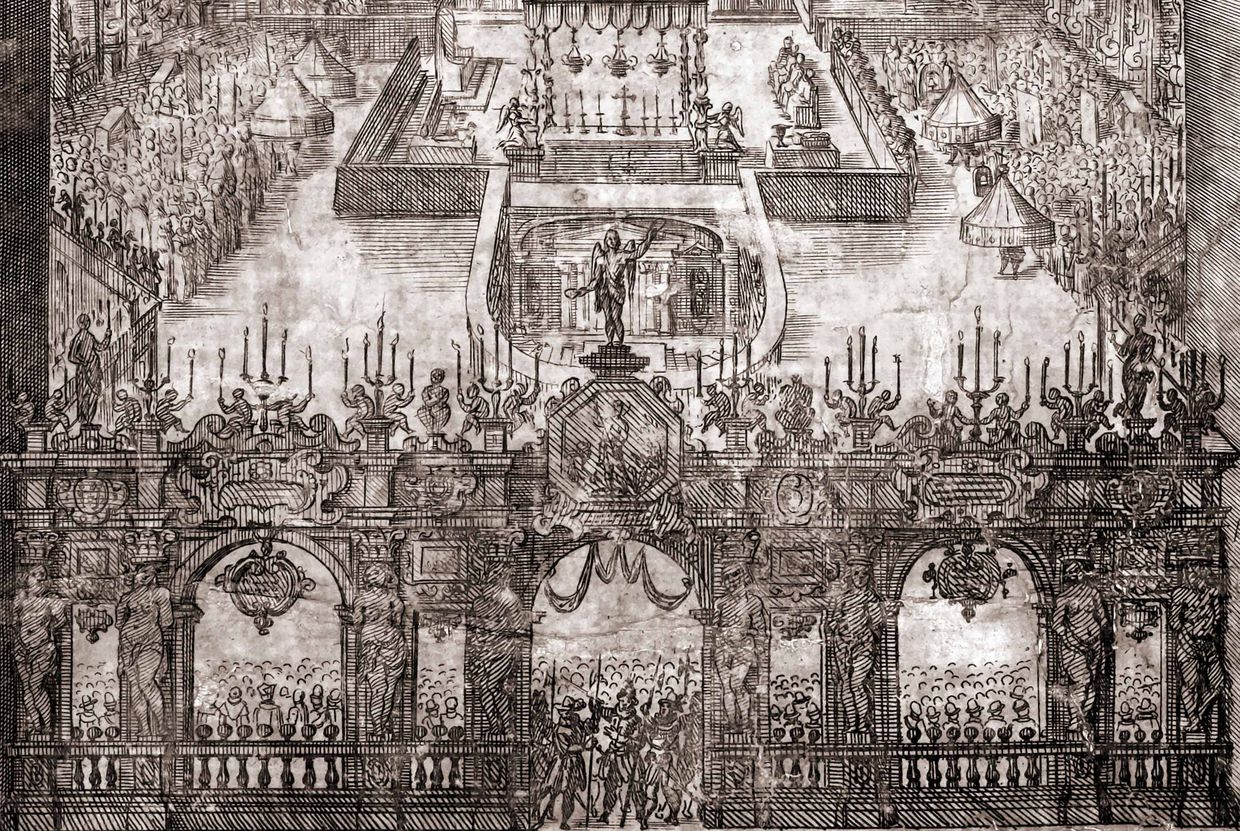

Giovan Battista Mossi, Interior de San Lorenzo, 1598. Viena, Albertina, inv. DG2014/104/5

«La Nave maggiore, che da duoi Pilastri i quali la Porta più grande mettono in mezzo piglia il principio, per quanto si distendono le Navi minori, per tante Colonne della medesima pietra quanti sono i Pilastri delle Cappelle, da loro distinta, da due gran Pilastri in poi, che in luogo di esse nell’ultimo termine son’ posti; e questi in alto stendendosi con nobilissimo Arco reggono la Cupola, in compagnia però di dua corrispondenti i quali oltre al medesimo uficio formano la testa della Croce, dentro la quale la Cappella maggiore è riposta; & ambi insieme con nobilissimi Archi abbracciati il tetto della Chiesa sostentano…»

"La Nave principal, que a partir de dos Pilares, que sitúan la Puerta mayor en el centro, comienza, hasta donde se extienden las naves menores, por medio de tantas Columnas de la misma piedra como Pilares tienen las Capillas, distinguiéndose por ellas, a partir de dos grandes Pilares, que se sitúan en su lugar en el último extremo; y éstos, extendiéndose hacia arriba con un nobilísimo Arco, sostienen la Cúpula, con, sin embargo, dos correspondientes, que, además de la misma tarea, forman la cabeza de la Cruz, dentro de la cual se coloca la gran Capilla; y ambos juntos, con nobilísimos Arcos, sostienen el techo de la Iglesia..."

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, En Firenze, 1598, pp.14–15.

Este dibujo ilustra la estructura efímera construida en el interior de la iglesia con motivo de los funerales. Obsérvese cómo a lo largo de las naves se instalaron temporalmente numerosos cuadros, uno tras otro.

La descripción de Vincenzo Pitti continúa mencionando el catafalco instalado delante del altar, y se centra por completo en los efectos lumínicos del aparato, que se convierten en una imperiosa metáfora del poder.

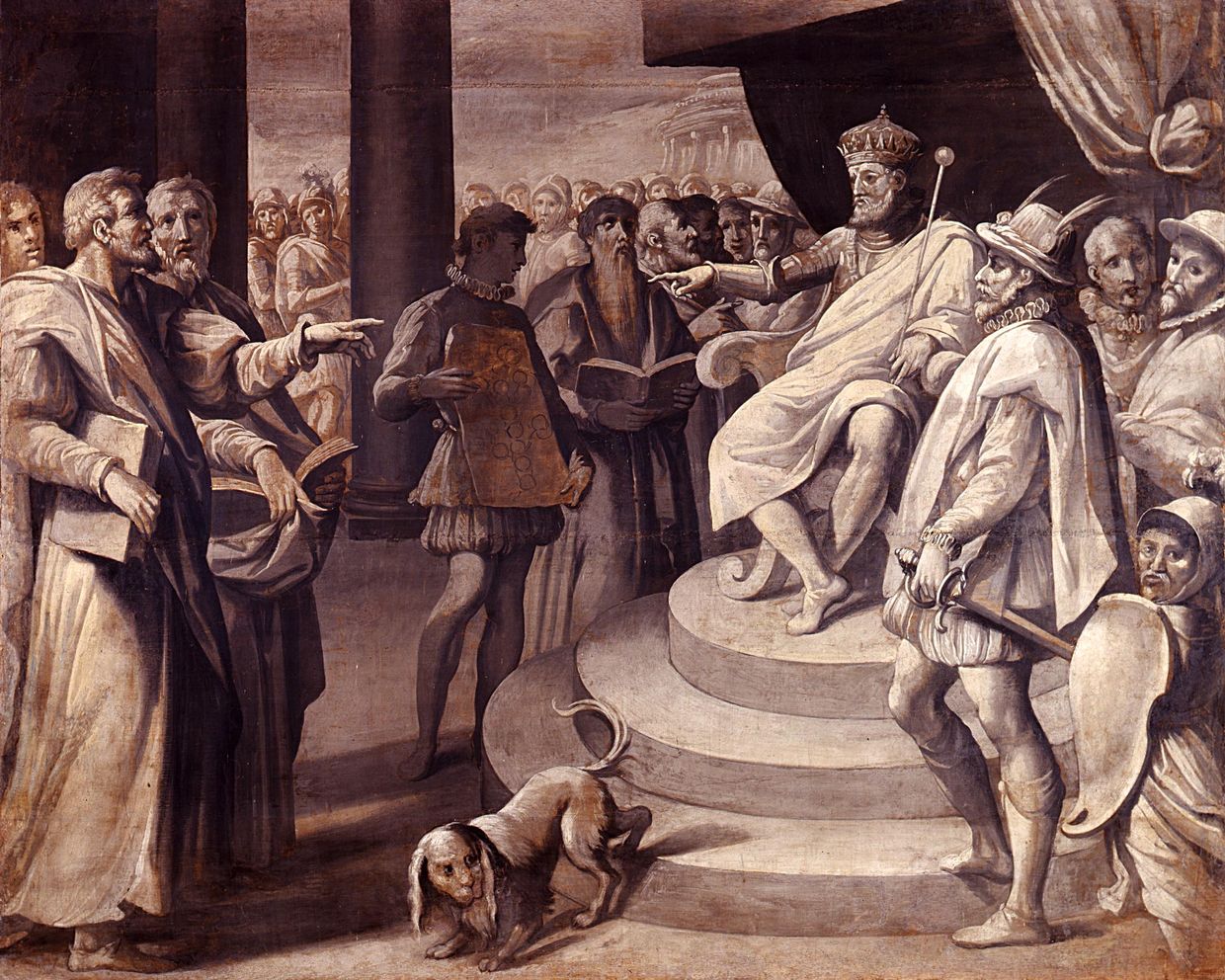

La vida de Felipe II

Los episodios de la vida de Felipe II se eligen para mostrar al espectador la grandeza del rey y la grandeza de su imperio. De todo el ciclo biográfico hemos elegido tres de los episodios más significativos y proponemos la atribución de las pinturas originales, expuestas en el interior de la Iglesia, que hoy se conservan en la Galería de los Uffizi.

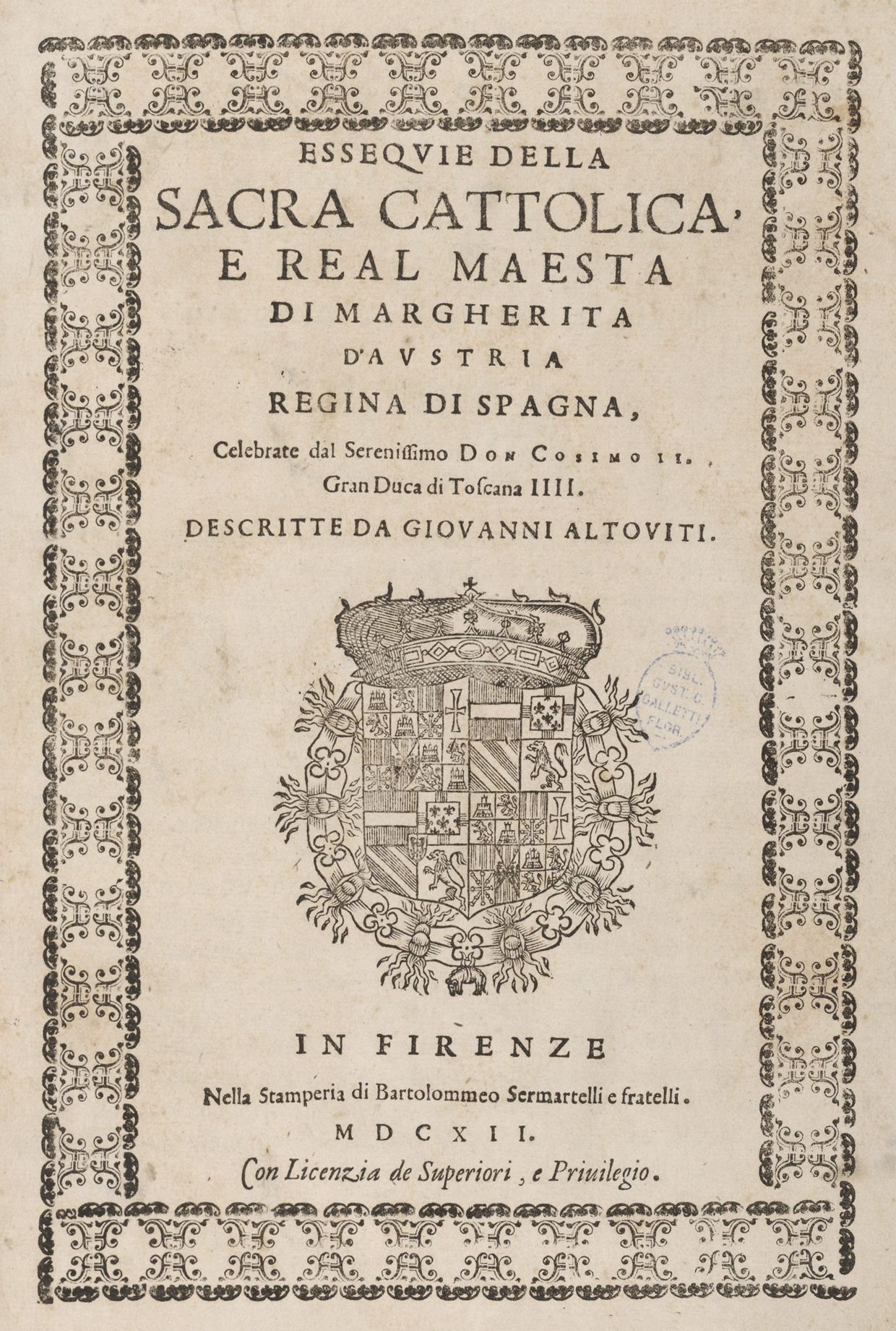

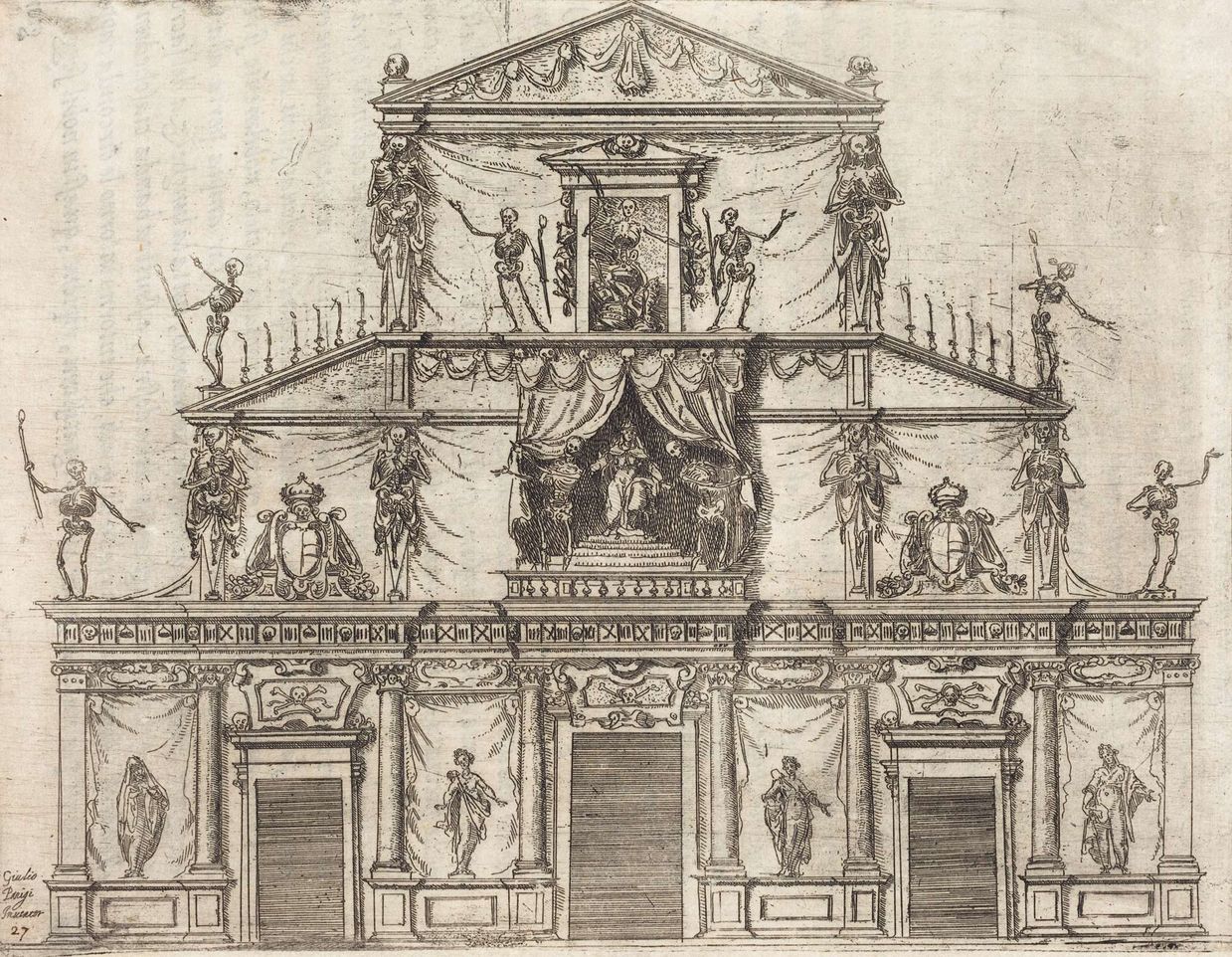

El funeral por Margarita de Austria en 1612

Mientras que el funeral de Felipe II consolida el valor autorrepresentativo de los funerales de efigie, a la muerte de Margarita de Austria, hermana de la gran duquesa de Toscana, María Magdalena de Austria, se presenta una oportunidad ventajosa para que los grandes duques demuestren, a través del homenaje a la reina fallecida, su poder y pertenencia. Ambas manifestaciones funerarias muestran las cualidades más relevantes de los dos soberanos.

De Felipe hemos destacado los episodios que ilustran su grandeza, su sabiduría y el respeto a los derechos de los pueblos sometidos. Para Margarita, se destacan la magnanimidad, la piedad y la energía en la defensa de la fe católica, así como su santa muerte.

«Dalla cornice, che all’altezza di questo ordine imponeva fine, si sporgeva in fuora un gran baldacchino nero, con fregio ondeggiato di ravvolgiomenti di panni, che chiudendosi nella sommità, e ‘n forma di padiglione distendendosi in giù, era alzato da dua grandissime morti, le quali per questo ofizio eran poste sopra le cantonate d’un balaustrato, che sporto anch’egli in fuora, faceva ringhiera a uno sfondato oscurissimo, entro di cui in trono elevato da più gradi un gran colosso d’una statua, sopra un Appamondo sedeva, che splendidamente vestita con paludamento, scettro e corona regia, ma tutta di duolo atteggiata; rappresentava la Maestà dello Stato reale, anch’ella trofeo di morte divenuta, e nella malinconia del volto e nell’inscrizione si leggeva, che della propria condizione si lagnava. Quello splendore, che tanto le menti umane abbaglia, in un attimo oscurarsi, e quel fasto a cui gl’huomini si inchinano, ad ogni umile stato adeguarsi: CUNCTA SUBIACENT VANITATI, ET OMNIA PERGUNT AD UNUM LOCUM, DE TERRA FACTA SUNT ET IN TERRAM PARITER REVERTUNTUR (Tutto è caduco e ogni cosa conduce in un unico luogo, ogni cosa è fatta di terra e tornerà parimenti alla terra).»

"Desde el armazón, que ponía fin a la altura de este orden, se proyectaba hacia el exterior un gran dosel negro, con un friso de telas ondulantes, que, cerrándose en la parte superior y extendiéndose hacia abajo en forma de pabellón, se elevaba por medio de dos figuras muy grandes de muertos, colocadas a tal efecto sobre las esquinas de una balaustrada. La balaustrada, que también sobresalía hacia el exterior, era una barandilla a lo largo de una pared muy oscura, dentro de la cual, entronizado en un trono, elevado varios grados, se encontraba un gran coloso de estatua, sentado sobre un Appamondo, espléndidamente vestido con un manto, con cetro y corona real, pero todo en actitud de dolor; Representaba a la majestad del estado real, que también se había convertido en trofeo de la muerte, y en la melancolía de su rostro y en la inscripción se podía leer que se lamentaba de su propia condición. Aquel esplendor, que tanto deslumbra a las mentes humanas, en un momento se oscureció, y aquella gloria ante la que los hombres se inclinan, a todo humilde estado se conformó: CUNCTA SUBIACENT VANITATI, ET OMNIA PERGUNT AD UNUM LOCUM,DE TERRA FACTA SUNT ET IN TERRAM PARITER REVERTUNTUR [Todo es pasajero y todo conduce a un solo lugar, todo está hecho de tierra y volverá igualmente a la tierra]»."

Giovanni Altoviti, Essequie della Sacra Cattolica e Real Maesta di Margherita d’Austria Regina di Spagna, Firenze, Bartolommeo Sermartelli, 1612, pp. 5–6.

La imagen ilustra el aparato de la fachada exterior de la basílica de San Lorenzo, cuyo interior fue elegido una vez más para la consagración dinástica y conmemorativa. También en esta ocasión, el Gran Duque Cósimo II, como su padre Ferdinando I, conversa con la historia: la de su familia y la de la ilustre difunta. La vista del aparato permite comprender las intenciones del comitente. Su creación fue confiada a un equipo dirigido por Giulio Parigi, que en aquella época era el maestro absoluto del espectáculo cortesano.

* Animations created with AI

En este aparato que juega hábilmente con las nociones de interior y exterior, la acción de desvelar sigue los mismos métodos que en las celebraciones religiosas: la vida del soberano se considera igual que la vida de un santo.

La vida de Margarita de Austria

Los episodios de la vida de Margarita que se eligen para guiar al espectador hacia la valoración de las virtudes de la soberana, la magnanimidad, la piedad y la energía en la defensa de la fe católica.

Bibliografía

Fuentes

Giovanni Altoviti, Essequie della Sacra Cattolica e Real Maesta di Margherita d’Austria Regina di Spagna, Firenze, Bartolommeo Sermartelli, 1612.

Vincentio Pitti, Essequie della sacra cattolica real maesta del re di Spagna D. Filippo II. D’Austria. Nella stamperia del Sermatelli, In Firenze, 1598.

Literature

Eve Borsook, Art and Politics at the Medici Court, III. Funeral Decor for Philip II of Spain, en “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,”, 40 (1969), pp. 91–114.

Édouard, Sylvène, L'Empire imaginaire de Philippe II. Pouvoir des images et discours du pouvoir sous les Habsbourg d'Espagne au XVIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2005.

Juliusz A. Chrościcki, Mark Hengerer and Gérard Sabatier (edited by), Les funérailles princières en Europe, xvie-xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Centre de recherche du château de Versailles, 2015, disponible en: https://books.openedition.org/pur/116777 (18 octobre 2019).

Monica Bietti ( editado por) La morte e la gloria. Apparati funebri medicei per Filippo II di Spagna e Margherita d’Austria, Florence, Cappelle medicee, 13.3.–27.6.1999, Catálogo de la exposición, Livorno, Le Sillabe, 1999.

Owen Rees, The City Full of Grief: Music for the Exequies of King Phillip II, en ”Music as Social and Cultural Practices: Essays in Honour of Reinhard Strohm,” edited by Melania Bucciarelli and Berta Joncus, Woodbridge, Boydell, 2007.

Minou Schraven, Festive Funerals in Early Modern Italy. The Art and Culture of Conspicuous Commemoration, Farnham, Ashgate, 2014.

Créditos

| Título | Memoria y tradición. Funerales de Felipe II (1598) y Margarita de Austria (1612) en Florencia (1612) |

| Autoras | Sara Mamone (Universidad de Florencia), Anna Maria Testaverde (Universidad de Bergamo) |

| Origen de las imágenes | Albertina Museum (Vienna); Galleria degli Uffizi (Florencia), Museo Nazionale del Bargello (Florencia), Kunsthistorisches Museum (Vienna), Theatermuseum (Vienna). |

| Voces | Concepción Lopezosa Aparicio, Rudi Risatti |

Desvelar la santidad:

La ceremonia de canonización en Roma (1622)

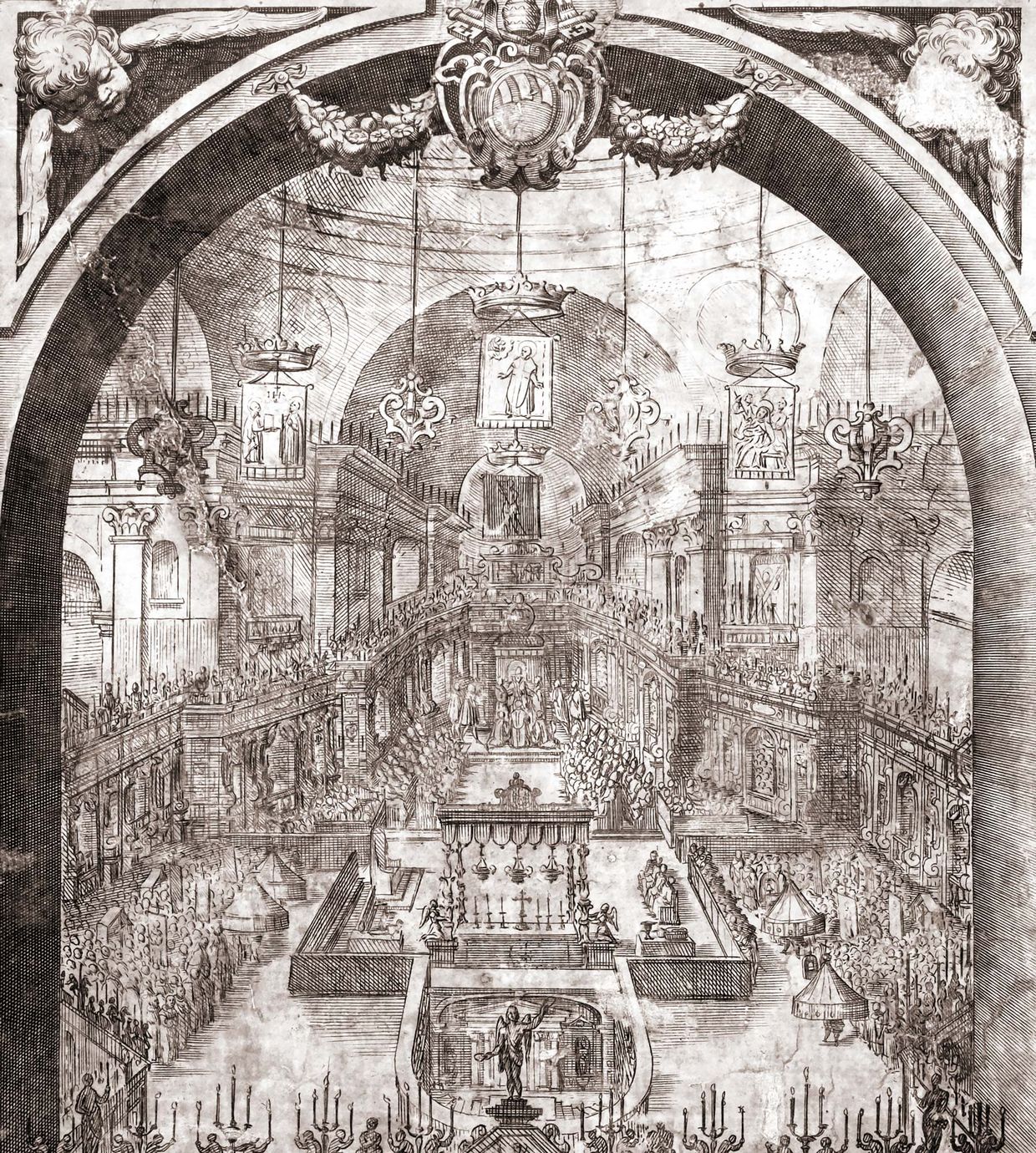

Hacer visible lo invisible, lo transustancial, lo simbólico, lo espiritual, era a veces una tarea complicada para la Iglesia, sin embargo, la imagen debía llegar a los fieles de forma nítida, y para ello se utilizaron todos los recursos necesarios: visuales, sonoros, olfativos y táctiles. Llegar a los altares requería de grandes ceremonias con calibrados medios escenográficos desarrollados a través de construcciones arquitectónicas efímeras. Se representaban imágenes y lecturas elocuentes de la vida y las virtudes de estos nuevos héroes que habían pasado a formar parte del orbe cristiano. Sin duda, una de las celebraciones más espectaculares en este sentido fue la que tuvo lugar en la Basílica Vaticana en 1622, donde se desvelaron cinco nuevos santos en una sola ceremonia.

Los protagonistas: cinco nuevos santos

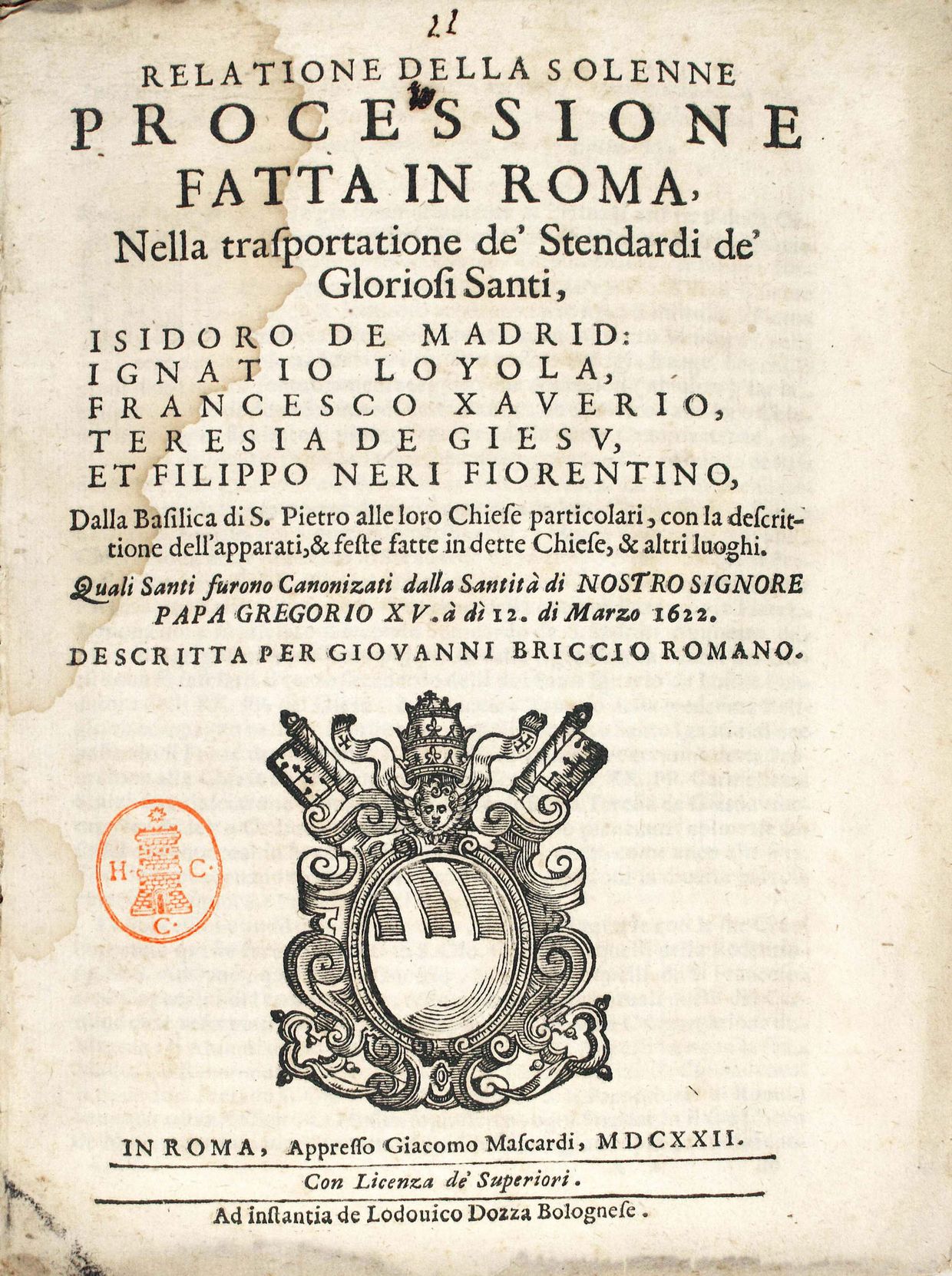

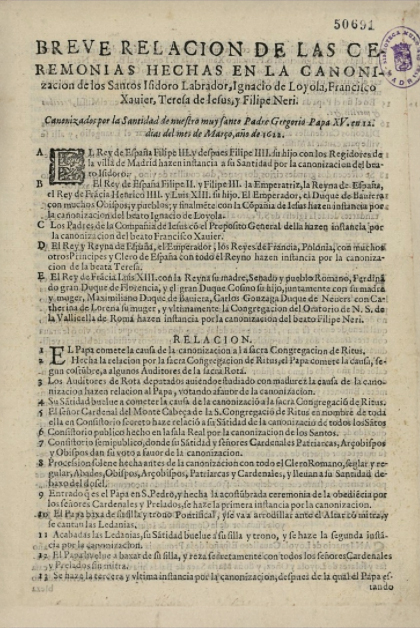

El 12 de marzo de 1622, tras intensas gestiones diplomáticas de los intermediarios de las más poderosas monarquías europeas y la intercesión y presión de importantes órdenes religiosas, el Papa Gregorio XV, en un alarde de habilidad y sutil ejercicio del poder terrenal, canonizó a cinco nuevos santos en una solemne, insólita y brillante ceremonia: Beato Isidro, Beato Ignacio de Loyola, Beato Francisco Javier, Beata Teresa de Jesús y Beato Felipe Neri.

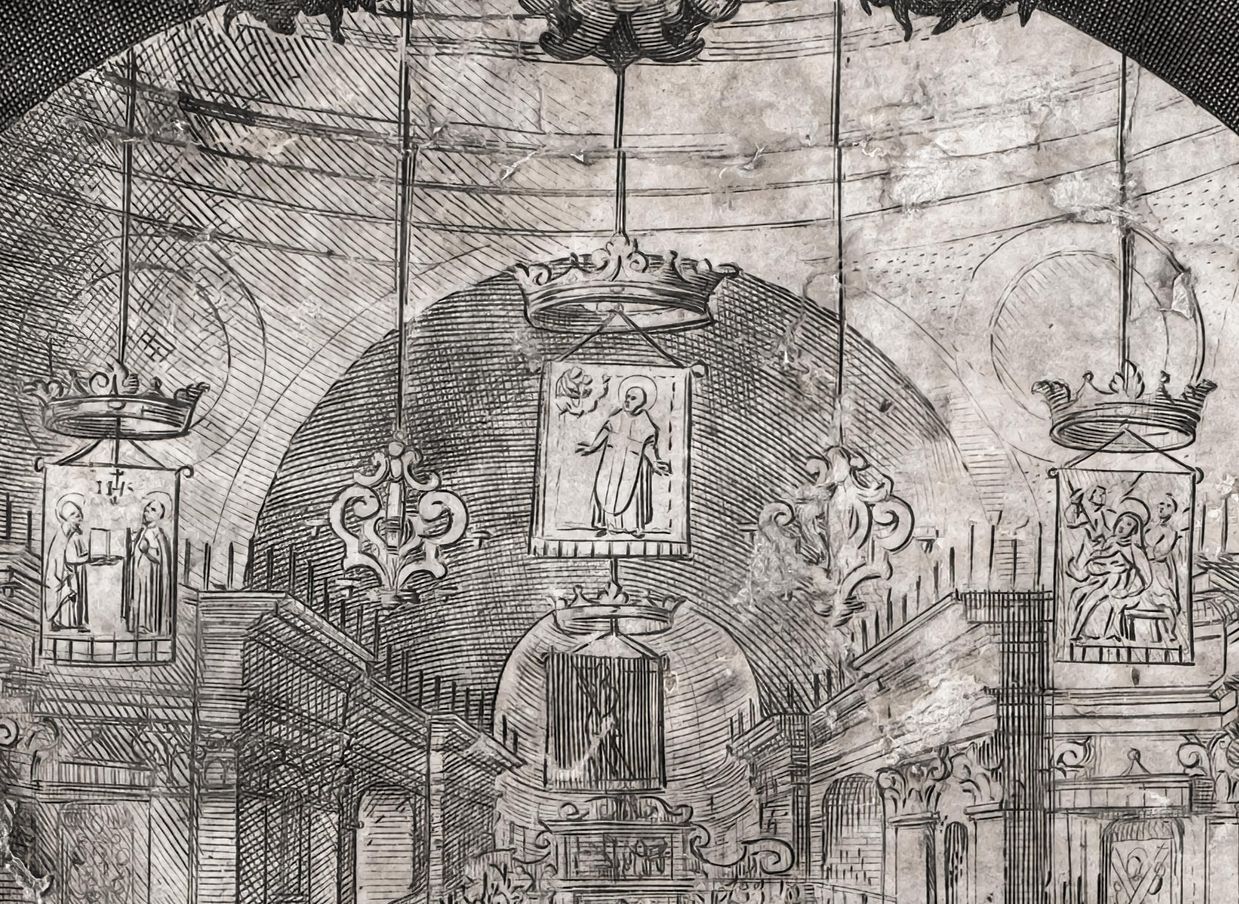

Para dejar constancia visual de esta excepcional celebración, se publicó una detallada estampa del ritual realizada por el grabador alemán Mathäus Greuter (c. 1566-1638) con su correspondiente cartela en latín. Alrededor de la imagen central, que muestra la basílica de San Pedro en el Vaticano, se añadieron las figuras de los nuevos santos, rodeadas de viñetas hagiográficas. En ellas se resumen los momentos más representativos de sus vidas cristianas.

Mathäus Greuter, Theatrvm in ecclesia S. Petri in Vaticano, 1622. Rome, Archivio della Congregazione dell’Oratorio, C.I.S., XXXVI, 4.

Mathäus Greuter, Theatrvm in ecclesia S. Petri in Vaticano, 1622. Rome, Archivio della Congregazione dell’Oratorio, C.I.S., XXXVI, 4.

Los preparativos en la Basílica de San Pedro de Roma: La memoria escrita

En noviembre de 1620, a petición de Felipe III y con la aprobación de Paulo V, se inició la canonización de San Isidro. En el verano de 1621 y siguiendo la tradición inaugurada en 1588 con la canonización de San Diego de Alcalá, se inician las obras en la zona del ábside y crucero de la Basílica de San Pedro con la construcción de un gran aparato escénico diseñado en esta ocasión por Paolo Guidotti Borghese, gracias a la petición del comisario de la Villa de Madrid: Diego de Barrionuevo y Peralta. El recuerdo de tan inolvidable momento quedó plasmado -además de en un grabado- en fuentes escritas rememoraban tanto los trabajos preparatorios como la ceremonia de tan ilustre ocasión, especialmente en las obras de Giovanni Briccio y Giacinto Gigli

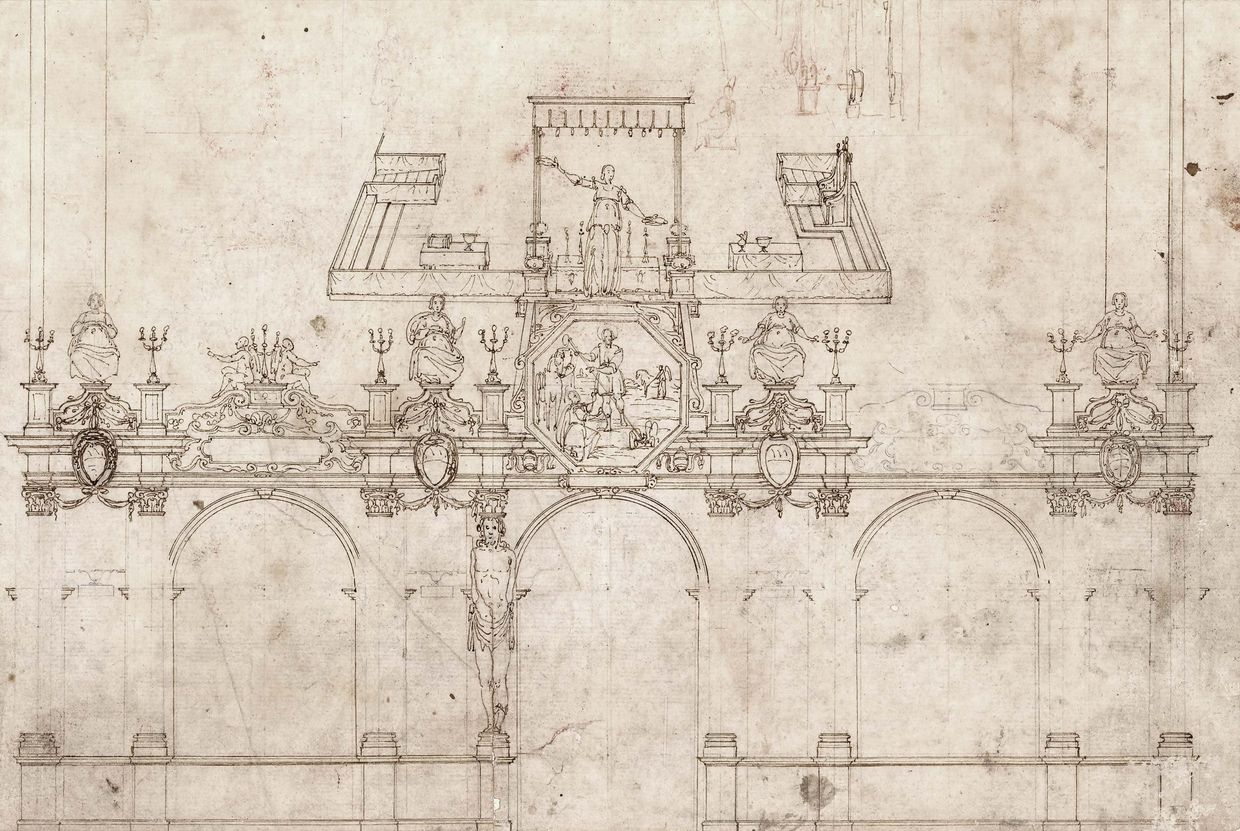

Visualizando el poder: el Theatrum Sacrum

A petición del procurador de la Villa de Madrid, en noviembre de 1621, Paolo Guidotti Borghese recibió el encargo de crear un efímero aparato escénico para ocupar el crucero de la basílica de San Pedro

Además de la escalinata y las paredes laterales (ricamente decoradas), la fachada principal debía ser un gran escaparate simbólico de los poderes que habían dado lugar a la ceremonia. La figura de San Isidro era la imagen principal, actuando como emblema de la ciudad que era el principal soporte de su advocación, pero también el centro de la corte del rey católico. Otros símbolos elocuentes eran los escudos del rey de España y de su embajador, del Papa y de la Villa de Madrid, así como escenas y figuras alegóricas del santo. La exclusividad del programa iconográfico se debió al hecho de que la ceremonia estaba originalmente destinada únicamente a este santo gracias a la diplomacia del Vaticano.

Paolo Guidotti, Estudio para el Theatrum Sacrum for the Canonisation Apparatus in Rome 1622. Vienna, Albertina, Arch. Hz., Rom, Kirchen, No. 780.

El Theatrum Sacrum

Paolo Guidotti, Estudio para el Teatro Sagrado para el Aparato de Canonización en Roma 1622. Viena, Albertina, Arch. Hz., Rom, Kirchen, No. 780.

... erigido para la fastuosa liturgia barroca de la canonización, se construyó con diferentes materiales, siendo la madera el principal debido al carácter efímero de la construcción. El boceto preparatorio de Paolo Guidotti Borghese muestra la fachada principal con sus magníficos arcos y dinteles, así como un muro que más tarde se convirtió en balaustrada, sostenido por pilastras que compartimentaban la superficie y enmarcaban elementos decorativos y simbólicos. Los ocho telamones de cartón piedra pintado imitando el bronce [1] eran los elementos más notables de la obra final. Sobre el arco central, había un lienzo que representaba el milagro de San Isidro haciendo brotar agua de una roca [2], y en la cornisa, candelabros que iluminaban la construcción [3]. El aparato contenía también numerosas figuras alegóricas y escudos [4] como el del Rey de España, el del Papa y el del Ayuntamiento de Madrid, institución que sufragó esta obra. En la parte superior, una figura que representaba la Virtud completaba la composición.

La ceremonia: desvelando la santidad

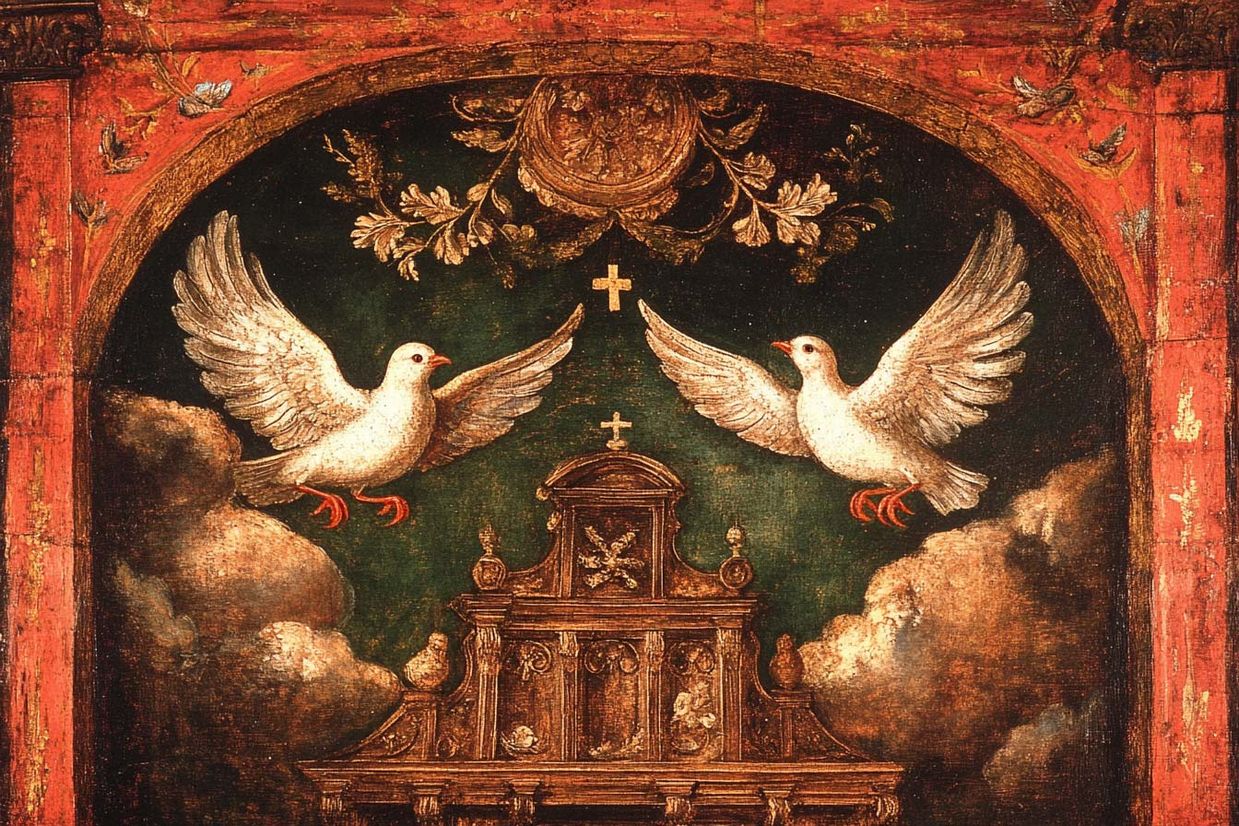

Tras los primeros ritos de la ceremonia, llegó uno de los momentos más esperados, el de la petición de las bulas de canonización por parte del cardenal y arzobispo de Bolonia, Ludovico Ludovisi, sobrino del Papa que actuó como procurador de todos los beatos. Su Santidad pronunció entonces el «Decretamus» y en ese momento sonaron las trompetas de plata, instrumentos que aún se utilizan hoy en día, y se dispararon salvas de artillería en la Plaza de San Pedro y en el Castillo de Sant'Angelo. Era el acto oficial de elevación de los santos a los altares. Se utilizaban estandartes bajados como señal de ello, «descubriendo» a los nuevos santos.

Una vez finalizado el Ofertorio, tuvo lugar uno de los ritos más vistosos, la Ofrenda en la que los promotores de las canonizaciones presentaron dos cirios, dos grandes panes de cera (uno dorado y otro plateado), dos barriles de vino y dos cestas con aves vivas (dos tórtolas, dos palomas blancas y pájaros cantores) que finalmente se dejaron volar ante el júbilo de los presentes. Todo ello resultó una fiesta para los sentidos.

El final de esta solemne ceremonia se completó con el repique de las campanas vaticanas en señal de júbilo.

Relatione della solenne processione fatta in Roma, nella trasportatione de’ stendardi de’ gloriosi santi, ISIDORO DE MADRID, IGNATIO LOYOLA, FRANCESCO XAVERIO, TERESIA DE GIESU et FILIPPO NERI FIORENTINO. Dalla basilica di S. Pietro alle loro chiese particolari, con la descrittione dell’apparati et feste fatte in dette chiese et altri luoghi. Quali santi furono canonizati dalla santità di NOSTRO SIGNORE PAPA GREGORIO XV a dì 12 di marzo 1622. Descritta per Giovanni Briccio Romano. In Roma, Apresso Giacomo Mascardi, MDCXXII.

Relación verdadera de las solemnes Fiestas que se han celebrado en la ciudad de Roma a 18 de marzo en las canonizaciones de los santos Isidro [...] Con licencia, impresa en Barcelona, por Esteban Liberos, 1622.

Celebrando la santidad: una fiesta multisensorial

Tras la canonización, las fiestas solemnes, las procesiones, los actos litúrgicos, etc. no se hicieron esperar. En ellos, el aspecto visual de las representaciones fue fundamental para construir la iconografía de los nuevos santos. Las iglesias del Gesù, de Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), del Convento della Madonna della Scala y de Santiago dei Spagnoli en Roma, se convirtieron en espacios en los que la celebración daba paso a múltiples manifestaciones sensoriales, como, por ejemplo, describe Giacinto Gigli en su Diario Romano. Las jubilosas celebraciones de los nuevos santos también tuvieron lugar en muchas ciudades españolas

Bibliografía

Fuentes

Giovanni Briccio, Relatione sommaria del solenne apparato, e ceremonia fatta nella Basilica di S. Pietro di Roma, per la canonizatione de gloriosi Santi Isidoro di Madrid, Ignatio de Lojola, Francesco Xauerio, Teresa di Giesu, e Filippo Nerio Fiorentino, canonizati dalla Santità di N. S. Papa Gregorio XV à dì 12 di marzo MDCXXII, Composto per Giovanni Briccio Romano, ad istanza di Lodovico Dozza Bolognese. In Roma, Per Andrea Fei. MDCXXII. [1622].

Giovanni Briccio, Relatione della solenne processione fatta in Roma, nella trasportatione de’ stendardi de’ gloriosi Santi, Isidoro de Madrid, Ignatio Loyola, Francesco Xaverio, Teresia de Giesu, et Filippo Neri Fiorentino, dalla Basilica di S. Pietro alle loro chiese particolari, con ladescrittione dell’apparati & feste fatte en dette chiese, & e altri luoghi..., Roma, 1622.

Giacinto Gigli, Memoria de Giacinto Gigli sobre la ceremonia de canonización...1622. Manuscrito

Anonymous, Relazione della solenne processione fatta in Roma. nella trasportatione de’ stendardi de’ gloriosi santi Isidoro de Madrid, Ignatio Loyola, Francesco Xaverio, Teresia de Giesu, et Filippo Neri Fiorentino, Roma, Giacomo Mascardi, 1622

Anonymous, Relación verdadera de las solemnes Fiestas que se han celebrado en la ciudad de Roma a 18 de marzo en las canonizaciones de los santos Isidro [...] Con licencia, impresa en Barcelona, por Esteban Liberos, 1622.

Anonymous, Breve relación de las ceremonias hechas en la canonización de los Santos Isidro Labrador [...] Con licencia, en Madrid, por Luis Sánchez, Impresor del Rey, 1622.

Alessandra Anselmi, Roma celebra la monarchia spagnola: il teatro per la canonizazione di Isidoro Agricola, Ignazio di Loyola, Francesco Saverio, Teresa di Gesù e Filippo Neri (1622), in: José Luis Colomer (ed.), Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII, Madrid 2003, 221-246.

Comitato Romano Ispano per le Centenarie Onoranze, La canonizzazione dei santi Ignazio di Loiola fondatore della Compagnia di Gesù e Francesco Saverio apostolo dell’Oriente: ricordo del terzo centenario XII marzo MCMXXII.

Filippo Crucitti, “GIGLIO, Giacinto”, in VV. AA. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 54. Treccani (2000). Available at: https://www.treccani.it/enciclopedia/giacinto-gigli_(Dizionario-Biografico)/ (Accessed: 12-12-2023).

Marcello Fagiolo, «Il «Gran Teatro barocco» della santità ibero-americana», en A la luz de Roma. La capital pontifícia en la construcción de la santidad. Universidad Pablo de Olavide: Roma Tre-Press. Sevilla, 2020, 19-42.

Maurizio Fagiolo dell’Arco y Silvia Carandini, L’effimero barocco. Strutture della festa nella Roma dell’600, Bulzoni, Roma, 1977.

Giacinto Gigli, Diario Romano (1608-1670), a cura di Giuseppe Ricciotti, Tumminelli Editore, Roma, 1958.

Pamela M. Jones, «Celebrating New Saints in Rome and across the Globe», in A Companion to Early Modern Rome, 1492–1692. Brill, 2019, 148-166.

Fermín Labarga, “1622 o la canonización de la Reforma Católica”. In Anuario de Historia de La Iglesia, 29, (2020), 73-126.

Olga Melasecchi, “Guidotti, Paolo, detto il Cavaliere Borghese”, in VV.AA. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 61. Treccani (2004). Available at: https://www.treccani.it/enciclopedia/guidotti-paolo-detto-il cavalierborghese_%28Dizionario-Biografico%29/ (Accessed: 12-12-2023).

Olivier Michel, “BRICCI (Briccio, Brissio, Brizio), Giovanni”, in VV.AA. Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 14. Treccani (1972). Available at: https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-bricci_(Dizionario-Biografico)/ (Accesed: 12-12-2023).

Créditos

| Título | Desvelar la santidad: La ceremonia de canonización de 1622 en Roma |

| Author | Félix Díaz Moreno (Universidad Complutense de Madrid) |

| Procedencia de las imágenes | Archivio della Congregazione dell’Oratorio (Roma), Albertina (Vienna), Museo Carmus: Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora, Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes (Salamanca), Biblioteca Histórica Municipal (Madrid). |

| Voz | Concepción Lopezosa Aparicio |

La vista desvelada:

Velázquez y el teatro

Velázquez, en un lienzo teatral en el que los personajes aparecen como los actores sobre el escenario, representa a Apolo en el momento de desvelar a Vulcano una narración que preferiría no conocer. El espectador es partícipe de este espectáculo en el que su autor prueba los límites del arte, al unir lo que se ve, lo que se conoce y lo que se recuerda de una historia, en una obra magistral.

La obra se lee de izquierda a derecha, como el texto de las Metamorfosis de Ovidio, que parece ilustrar y que el espectador por lo tanto debe conocer. Así se abarcan dos niveles de lectura, uno visual y uno mnemotécnico, que demuestra la cultura tanto del autor como del espectador.

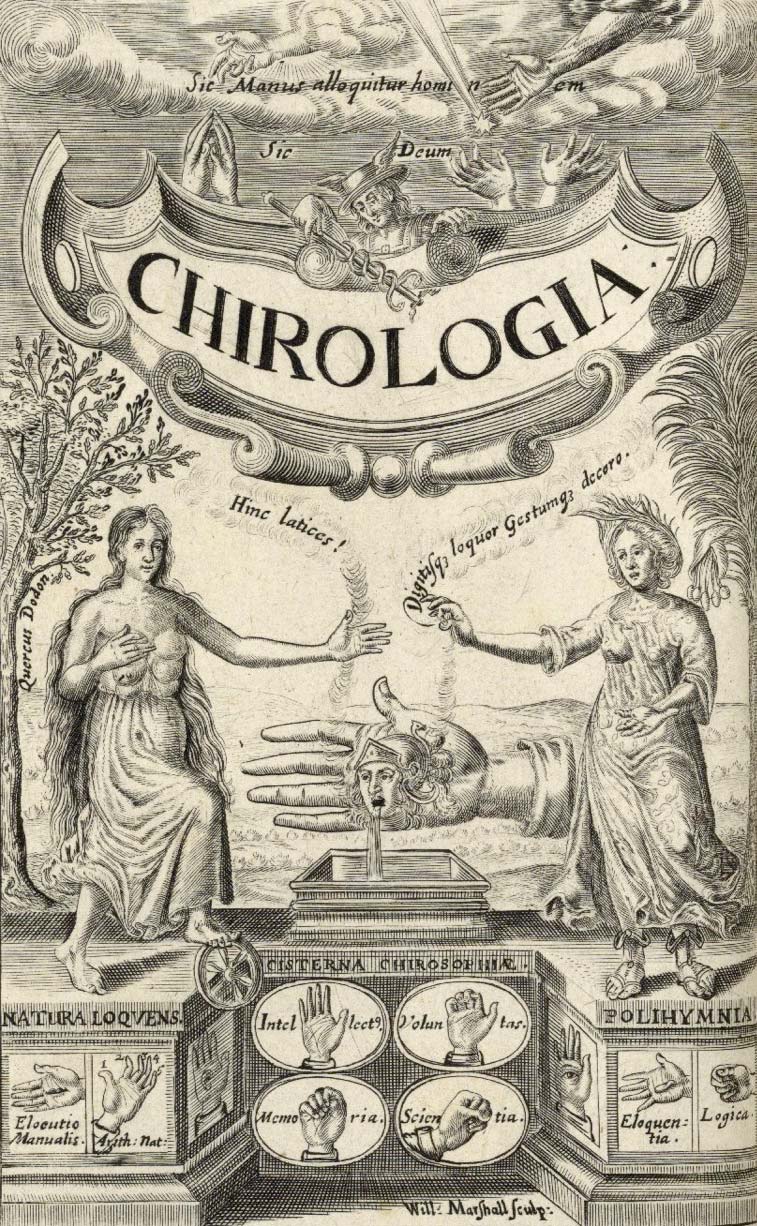

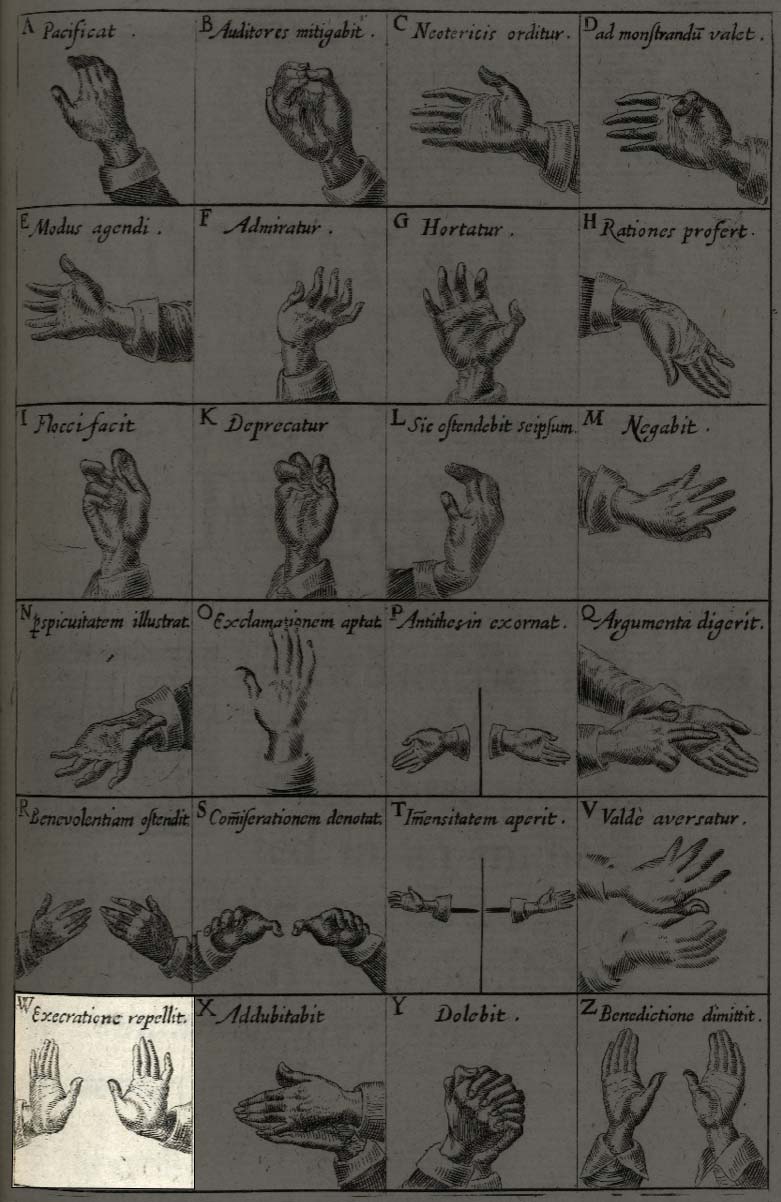

Había muchos gestos aceptados que los actores podrían haber utilizado, como se registra aquí en el libro Chirologia de John Bulwer.

El artista muestra también de esta manera su sentido del humor al tratar con cierta distancia e ironía el texto, al que añade un componente ridículo al hacer pública la deshonra de Vulcano, pues sus trabajadores comparten escenario con él.

Venus, sobreentendida pero no representada, se convierte así en protagonista desvelada del cuadro, como ocurre en otras versiones del tema.

Venus y Marte en la Fragua de Vulcano

Bibliografía

Fuentes

Antonio Pérez, Los Quinze libros de los Metamorphoseos, Salamanca, Juan Perier, 1580.

Juan Ruiz de Alarcón, Parte segunda de las comedias del licenciado don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, Barcelona, Sebastián de Cormellas, 1634.

Lope de Vega, La hermosura de Angélica, Madrid, Pedro Madrigal, 1602.

Bibliografía (selección

Diego Angulo Íñiguez, “La fábula de Vulcano, Venus y Marte y La fragua de Velázquez”, Archivo Español de Arte, XXXIII, 1960, pp. 149-181.

Trinidad de Antonio, “La fragua de Vulcano”, Velázquez, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Fundación de Amigos del Museo del Prado, 1999, pp. 25-41.

Jonathan Brown, Velázquez. pintor y cortesano, Madrid, Alianza Editorial, 1986, p. 72.

Carmen Garrido Pérez, Velázquez, técnica y evolución, Madrid, Museo del Prado, 1992, pp. 234-245.

Antonio Acisclo Palomino, El Parnaso español pintoresco laureado, Madrid, 1724 (Edición de Madrid, Aguilar, 1947, p. 903).

Javier Portús, Pintura y pensamiento en la España de Lope de Vega, Hondarribia, Nerea, 1999.

Santiago Sebastián, “Lectura iconográfico-iconológica de La fragua de Vulcano”, Traza y Baza, VIII, 1983, pp. 20-27.

Martín S. Soria, “La fragua de Vulcano de Velázquez”, Archivo Español de Arte, XXVIII, 1955, p. 143.

Digital resources

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000082071&page=1

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171101&page=1

Créditos

| Título | La vista desvelada. Velázquez y el teatro. |

| Autor | Miguel Hermoso Cuesta |

| Procedencia de las imágenes | Wikimedia Commons, The Internet Archive, Biblioteca Nacional de España. |

| Voz | Concepción Lopezosa Aparicio |

Attendite et videte

Velar y desvelar la Gloria

Velar y develar lo sagrado adquiere en el ritual cristiano una importancia plurisimbólica. Si «ver es creer», desvelar lleva a revelar, a acercarse a la verdad a través de la mirada. Los velos de Pasión con los que se ocultaban las esculturas y colores de los retablos en Semana Santa cumplen este papel, pero también recuerdan el velo del templo de Salomón, el luto de la iglesia por la muerte de Cristo o la toma de conciencia del pecado que nos separa de la luz. Velo y retablo son partes indisociables de un mismo proceso artístico. En los siguientes minutos lo explicaremos el simbolismo y valor escenográfico del velo y el retablo a través del conservado y todavía usado en la catedral de El Burgo de Osma (Soria, España). Al caer durante el Gloria de la Vigilia Pascual, la vista vuelve a recibir el brillo del dorado tras unos días en suspenso: un sencillo espectáculo que ejemplifica a la Resurrección ante nuestros ojos.

O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: si est dolor similis sicut dolor meus. Attendite universi populi, et videte dolorem meum: si est dolor similis sicut dolor meus.

Oh todos vosotros que paseáis por la calle, atended y mirad: si hay dolor igual al mío. Atended todos, y mirad mi dolor: si hay dolor como el mío.

Exterior de la catedral de El Burgo de Osma (Soria, España)

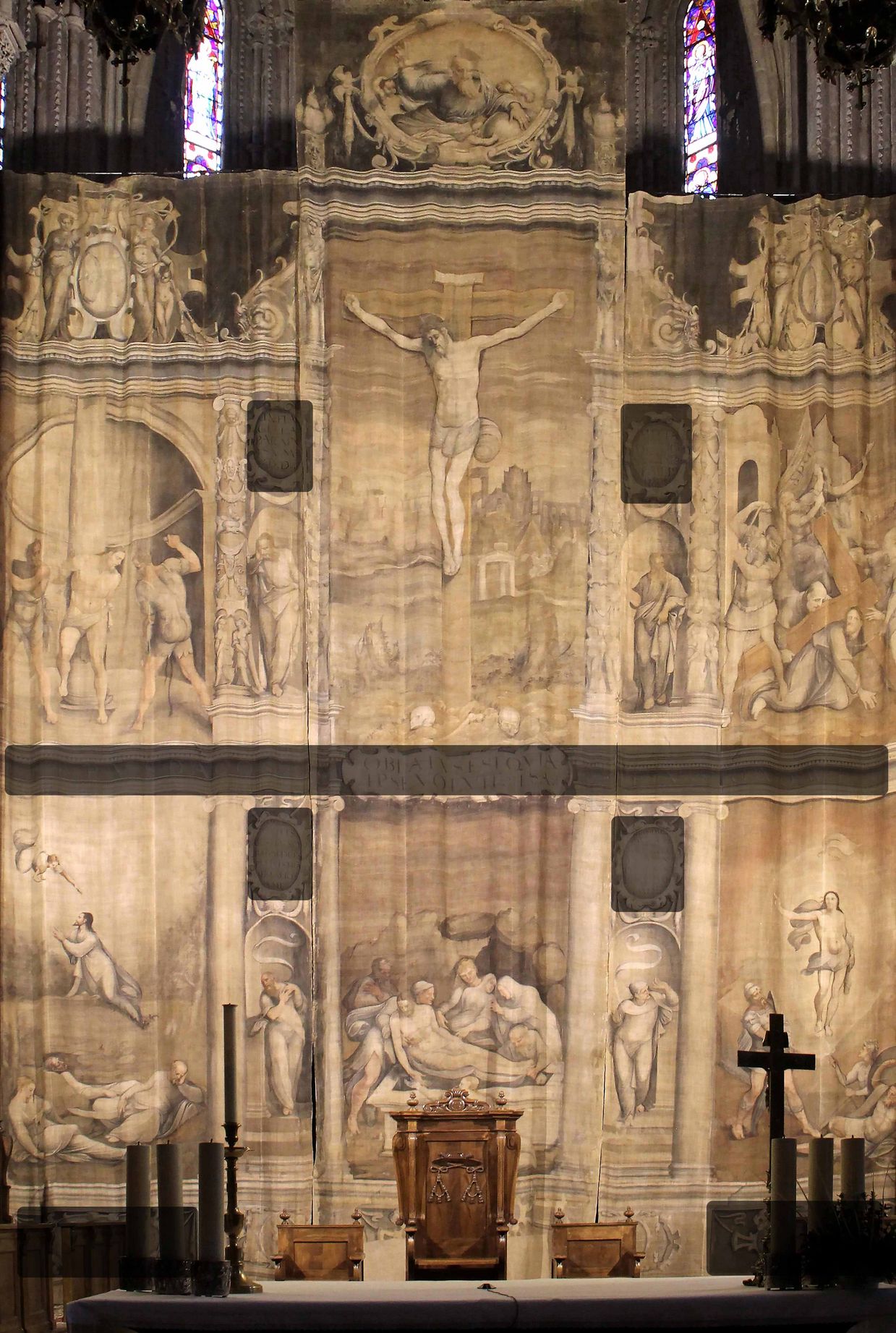

Paño, cortina o simplemente sarga, el velo de Pasión fue una tipología pictórica imprescindible en cualquier templo cristiano al llegar la Semana Santa. La liturgia imponía una redecoración y reestructuración temporal del interior de las iglesias que subrayaba la excepcionalidad de aquellos días, la idea de luto o la exaltación eucarística a través de los monumentos.

La escenografía del ritual obligaba a desvestir los altares y a ocultar el brillo de los retablos y las imágenes sagradas.

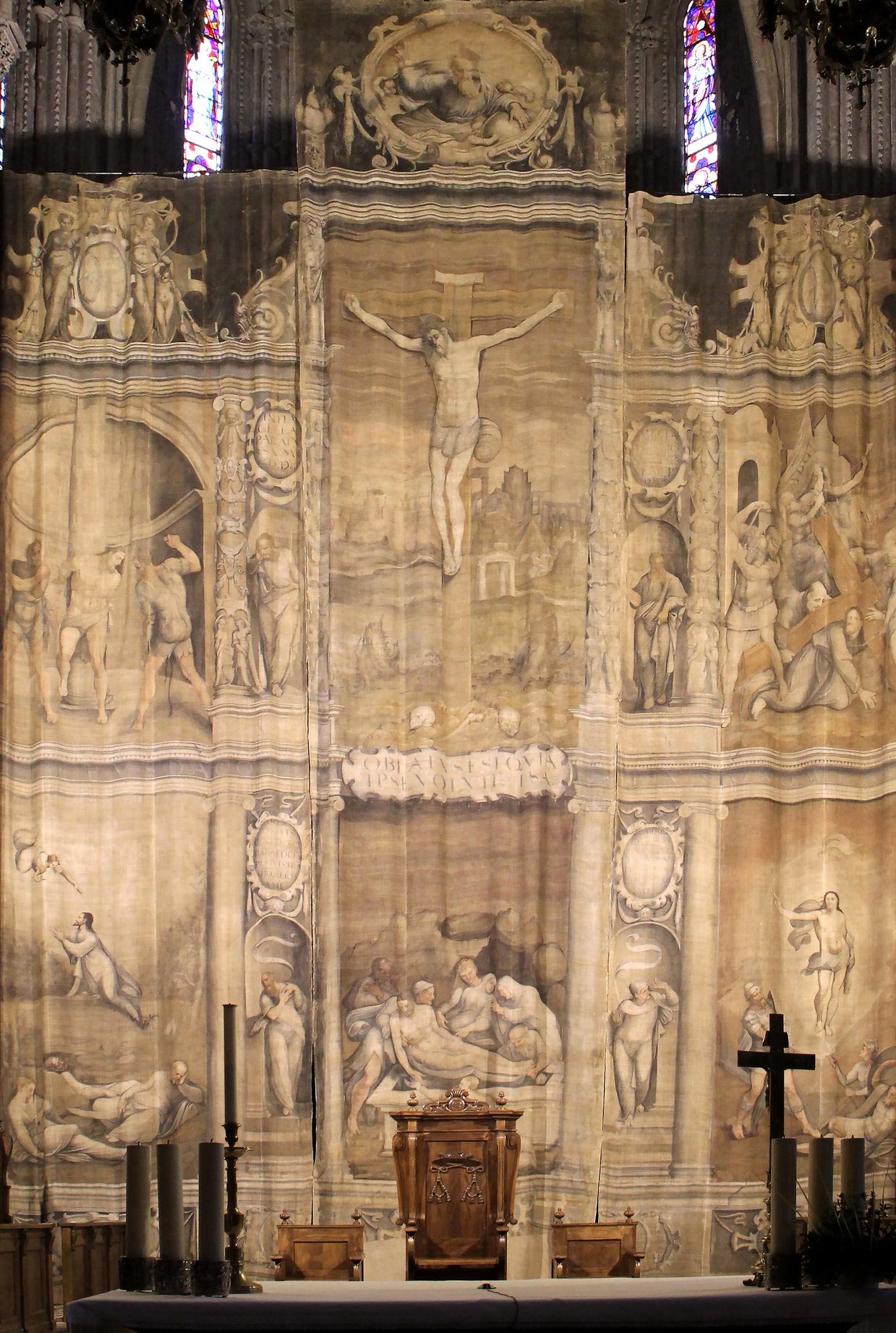

[2] Estos velos, pintados en tonos mortecinos y oscuros, solían representar retablos en perspectiva repletos de iconografía relativa a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y actuaban en sustitución del retablo ordinario en un tiempo extraordinario. El de la catedral de El Burgo de Osma (Soria, España), realizado en 1557 es una pieza excepcional por su antigüedad, por su importancia artística o por ser uno de los pocos que siguen cumpliendo su función original. Además de generar un espectáculo performativo y simbólico, la vista —velada y desvelada—, transita por algunas ideas esenciales del papel de la pintura y la imagen en la Edad Moderna.

El retablo mayor de la catedral de El Burgo de Osma

... es una obra clave del renacimiento español. Fue promovido por el obispo Pedro Álvarez Acosta (o da Costa), prelado de origen portugués y gran mecenas de las artes. El retablo se realizó entre 1550 y 1554 fundamentalmente por dos escultores extranjeros: Juan de Juni y Juan Picardo.

Está dedicado por entero a la genealogía y vida de la Virgen. Concebido desde su origen como «muy suntuoso», a su excepcional escultura se suma marcado sentido escenográfico, como se puede ver en el grupo central de la Dormición de la Virgen.

El Velo de Pasión

Un conjunto tan excepcional como el del retablo mayor de la Catedral de El Burgo de Osma necesitaba, para ocultarse en Semana Santa, una obra pictórica a su altura y a la de su comitente. Fechada en 1557 – un año después de la fecha que aparece en la policromía del retablo – se realizó en tres grandes paños que alcanzan los 12,5 × 10 metros. Veámoslo mejor en este vídeo.

Su autoría es compleja. Desde antiguo se vinculó al entorno cortesano. Las atribuciones más aceptadas y creíbles son las de Navarrete el Mudo o el pintor regio Diego de Urbina (que sin duda es la más aceptada y plausible).

El velo representa un gran retablo fingido o perspectivo de traza mucho más simple que el de madera, anunciando la evolución clasicista de estos conjuntos. Los dos cuerpos se ofrecen como galerías jónicas de fuste liso en el primero y con profusa talla fingida en el segundo, replicando las columnas que aparecen en el retablo que oculta.

Iconográficamente, el velo se centra en la Pasión de Cristo, girando en torno a las escenas del Santo Entierro y la Crucifixión. Profetas, emblemas heráldicos y un profuso uso de cartelas con textos completan el programa, centrado en la redención por el sacrificio en la cruz.

Un teatro de la Pasión

El retablo perspectivo prioriza el tema de la Pasión en seis grandes escenas, dando protagonismo a las de la calle central: el Santo Entierro se ubica encima de la custodia debido a su conexión con la Eucaristía. Más arriba, un gran crucificado se perfila recortado sobre ruinas clásicas como la pirámide de Cayo Cestio. El repertorio gráfico y las referencias utilizadas para componerlas son muy variadas, primando los ecos de Rafael o Miguel Ángel, un nuevo recetario que Urbina reutilizará y para el que la influencia de Becerra es importante, con figuras monumentales y rotundas que van sustituyendo la elegancia quinientista y los ecos de Berruguete.

El espectáculo de velar y desvelar

El rito católico ofrecía una rica puesta en escena durante el ceremonial de la Semana Santa, acentuando lo dramático y buscando producir sensaciones e impresiones anímicas y simbólicas en el fiel. El papel hegemónico concedido a la vista se completaba con llamadas a los otros sentidos, especialmente al oído y al olfato en aquellas horas excepcionales entre la muerte y la resurrección de Cristo, entre su presencia eucarística y la tumba excavada en la roca.

Los performativos contrastes sensoriales (luz/oscuridad, colores brillantes/tonalidades apagadas, ruido/silencio), efectivos y sencillos, eran percibidos de manera muy directa por los fieles - espectadores.

La luz, el brillo y el color tienen un profundo simbolismo en la liturgia penitencial y pascual: las tinieblas, las velas del monumento, la bendición del fuego nuevo, etc. Esos días, la fastuosidad del oro y de la amplia gama de colores del retablo, quedaban apagados por el velo.

De esta manera, entre el velo y el retablo se establece una relación simbiótica y complementaria, llena de juegos simbólicos y sustituciones. El telón fue concebido a partir del retablo que oculta, ocupando su lugar en el presbiterio.

Finalmente, cuando cae el velo, Dios y la Gloria se hacen de nuevo presentes y se manifiestan corporalmente ante la mirada de los fieles. El hombre y la capacidad de ver y reconocer – por unos días separados de Dios por el pecado– se reencuentran. Ese velo que separaba el sancta sanctorum cae y Cristo de hace patente en su Resurrección: la nueva alianza a la que el hombre accede a través de Jesús en la cruz y en el sepulcro

Después de esto, la vida regresa a la tierra (y a El Burgo de Osma) a través de la esperanza de la Resurrección.

Passion Veil falls, Video by Ramón Pérez de Castro, Year 2024, Duration: 01:50.

Bibliografía

Trinidad de Antonio Sáenz, “Diego de Urbina, pintor de Felipe II”, in: Anales de Historia del Arte, 1, 1989, 141-158.

Trinidad de Antonio Sáenz, “Dos sargas de Diego de Urbina depositadas en el Parral de Segovia”, in: Boletín del Museo del Prado, 14, 32, 1993, 33-40.

Fernando Collar de Cáceres, “Diego de Urbina (1516-1595). Pintura y mecenazgo antes de 1570”, in: Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 22, 2010, 103-136.

Anna Muntada Torrellas, “«De la gloriosísima y purísima Madre de Dios». Claves para una lectura iconográfica del retablo mayor de la S. I. Catedral de El Burgo de Osma”, in: Llena de Gracia. Iconografía de la Inmaculada en la Diócesis de Osma-Soria, edited by Juan C. Atienza Ballano, Soria, Cabildo S.I. Catedral de El Burgo de Osma, 2005, 77-119.

Anna Muntada Torrellas, “Velo de pasión del obispo Pedro Álvarez da Costa”, in: Paisaje interior. Las Edades del Hombre. Soria 2009, 482-486.

Maestro de Osma, Velo de la Cruz del obispo Pedro García de Montoya Tercer cuarto s. XV. Soria, S. I. Catedral de El Burgo de Osma.

Video collecting the veil of Passion (Video by Ramón Pérez de Castro, Year 2024). Resurrexit sicut dixit included in the video.

Créditos

| Título | Attendite et videte. Velar y desvelar la Gloria |

| Autor | Ramón Pérez de Castro (Universidad de Valladolid) |

| Procedencia de las imágenes y derechos | Ramón Pérez de Castro; Diócesis y Cabildo de la S. I. Catedral de El Burgo de Osma (Soria); Fundación Las Edades del Hombre (Valladolid); Museo Nacional del Prado (Madrid). |

| Voz | Concepción Lopezosa Aparicio |